【Org. Lett.】西安交大刘乐课题组:可见光驱动环戊烯骨架构筑新策略——远端炔烃的自由基环化/TEMPO截获级联反应

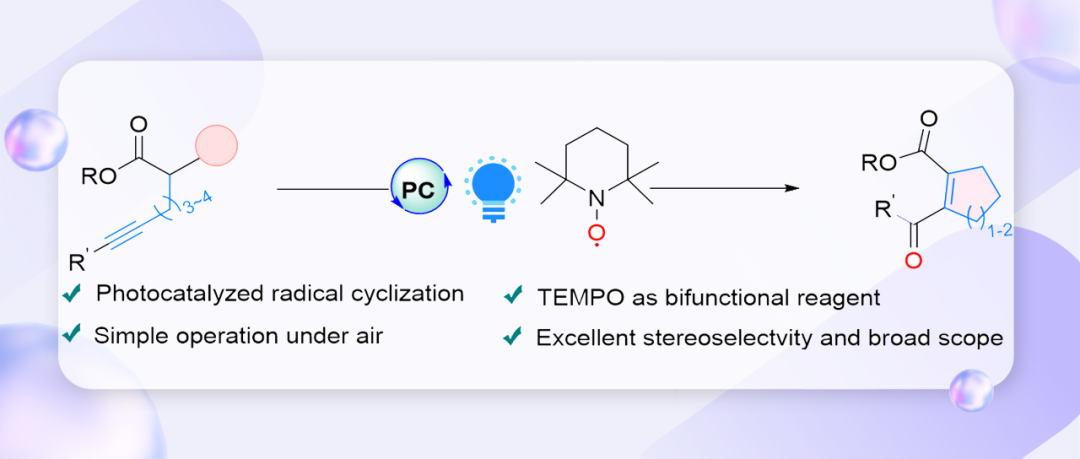

五元碳环广泛存在于天然产物、药物及各类有机化合物中(如图1)。其中,环戊烯因兼具重要合成目标分子与复杂结构构建关键中间体的双重属性,备受科研关注。目前,构建这一骨架的策略已得到较多开发:经典的 [3+2] 环加成反应通过功能化环丙烷(尤其是乙烯基环丙烷)在不同催化模式下实现环戊烯合成;[4+1] 环化策略则利用二烯骨架与 C1 合成子的反应制备环戊烯衍生物;此外,含特定不饱和位点的底物可通过环异构化或复分解过程完成分子内环化。除上述三类主要方法外,炔烃的 1,n-分子内环化反应虽研究较少,但近年来已成为极具潜力的替代方案(如图 1)。

图1. 环戊烯骨架与经典合成策略(来源:Org. Lett.)

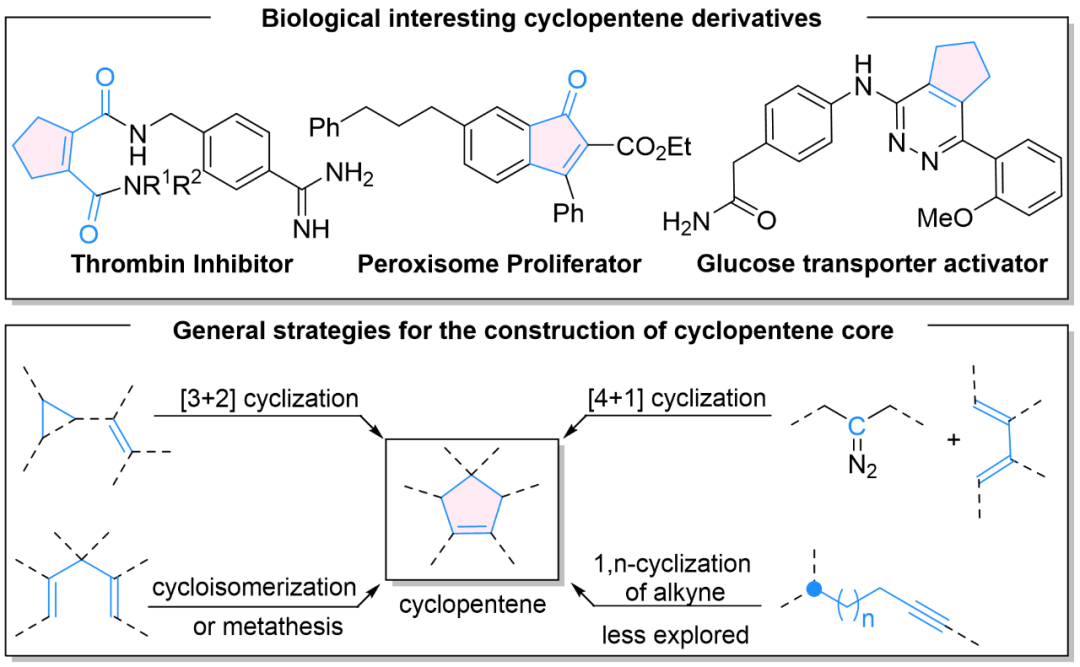

西安交通大学化学学院刘乐课题组前期报道了一种光氧化还原催化的级联反应:以炔烃连接的α-磺酰酯为起始原料,在光催化条件下经 Conia-ene 型环化与 Smiles 重排的串联过程,生成亚甲基环戊烯类衍生物(Org. Lett. 2024, 26, 7971-7975,如图 2, A)。该成环策略可通过调节连接链长度或结构单元,灵活构建不同环尺寸与骨架类型的碳环。作者推测,在该体系中,若能捕获高反应活性的乙烯基自由基中间体,有望突破传统级联反应路径的限制,开发出环戊烯衍生物的新合成策略。这一设计理念若得到验证,不仅能拓展炔烃 1,n-环化反应在取代环烯烃直接合成中的应用,还可系统揭示光氧化还原条件下 α-磺酰酯类骨架的模块化反应规律。

近日,该团队开发了一种TEMPO 介导的光催化分子内自由基环化反应,能够以高效、高区域选择性的方式构建环戊烯及环己烯骨架。此策略的突出特点是 TEMPO 在反应中兼具电子供体与氧原子供体的双重功能,该反应体系可用于环戊烯与环己烯衍生物的高效合成(如图 2, B)。

图2. 之前的工作和反应设计(来源:Org. Lett.)

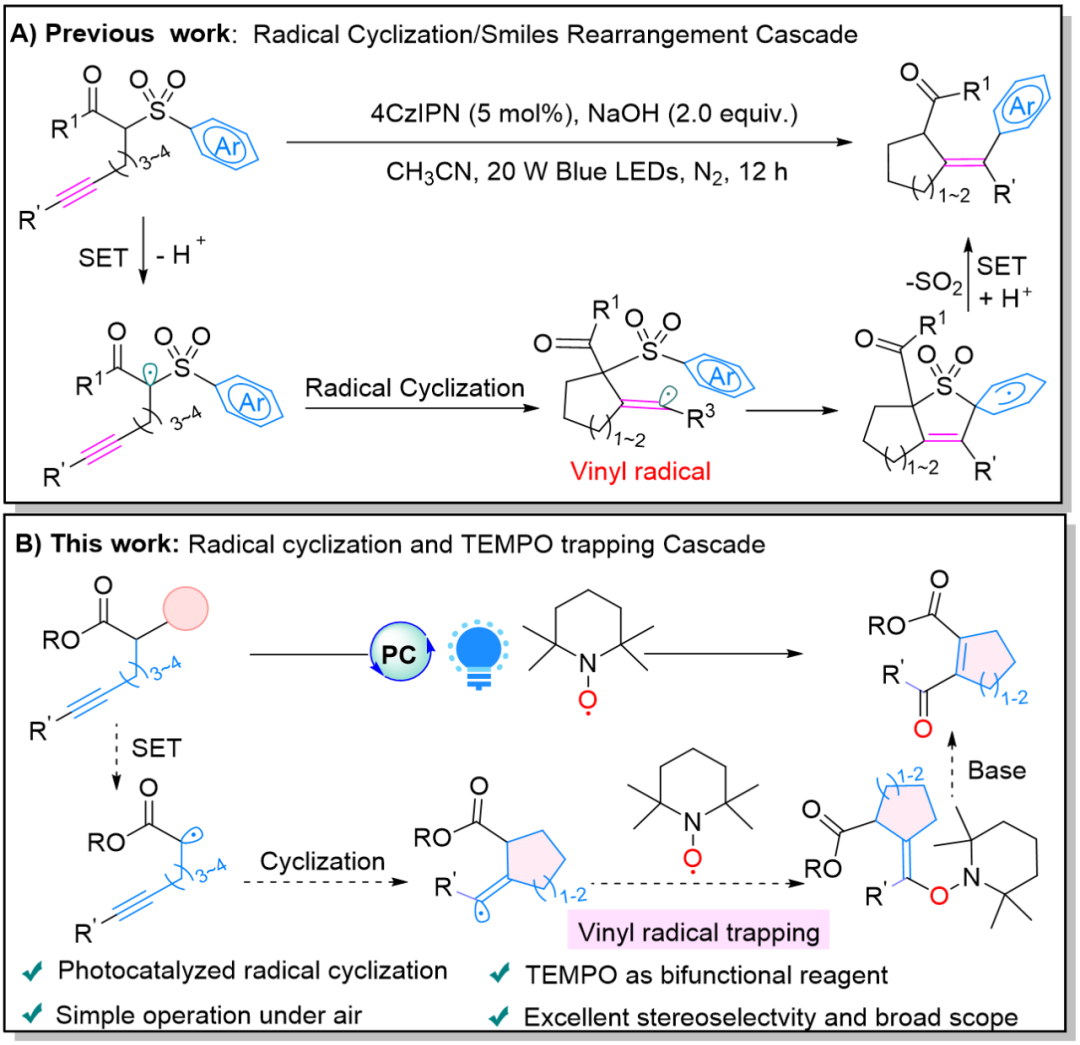

首先,作者以γ-炔基酯1作为模型底物,在初步实验中采用TEMPO作为乙烯基自由基捕获剂。首先考察了底物1中离去基团的影响:乙酰基、氰基和苯磺酰基在标准反应条件下均呈惰性(图3,entry 1)。相比之下,当使用2,4,5,6-四(9-咔唑基)-间苯二腈(4CzIPN)作为光催化剂(PC)、碳酸氢钠作为碱时,带有吸电子基团(如Cl、CF₃)取代的磺酰基单元能有效促进目标转化,以72%的收率从1得到环戊烯2a(图3,entry 2和3)。这一现象可通过底物氧化还原电位与其反应活性之间的关联性合理解释。随后进行的光催化剂筛选表明4CzIPN仍是最优选择(图3,entry 4和5)。对不同溶剂(乙腈、二氯甲烷、甲醇)的评估显示均未优于DMF(图3,entry 6-8)。值得注意的是,降低光源功率可进一步将产率提升至84%(图3,entry 9)。对碱和TEMPO用量的筛选未获得更高产率(详见支撑信息)。对照实验证实碱对该转化至关重要,而光催化剂和光照均为不可或缺的条件(图3,entry 10-12)。

ᵃ All reactions were carried out alkyne seter 1 (0.2 mmol), photo-catalyst (PC) (5 mol%), TEMPO (0.4 mmol) and NaHCO₃ (0.4 mmol) in DMF (2.0 mL) under air at rt for 24 h, unless noted otherwise. ᵇ Isolated yield. N.D. = no detection. For experimental details, see the Supporting Information.

图3. 反应条件优化(来源:Org. Lett.)

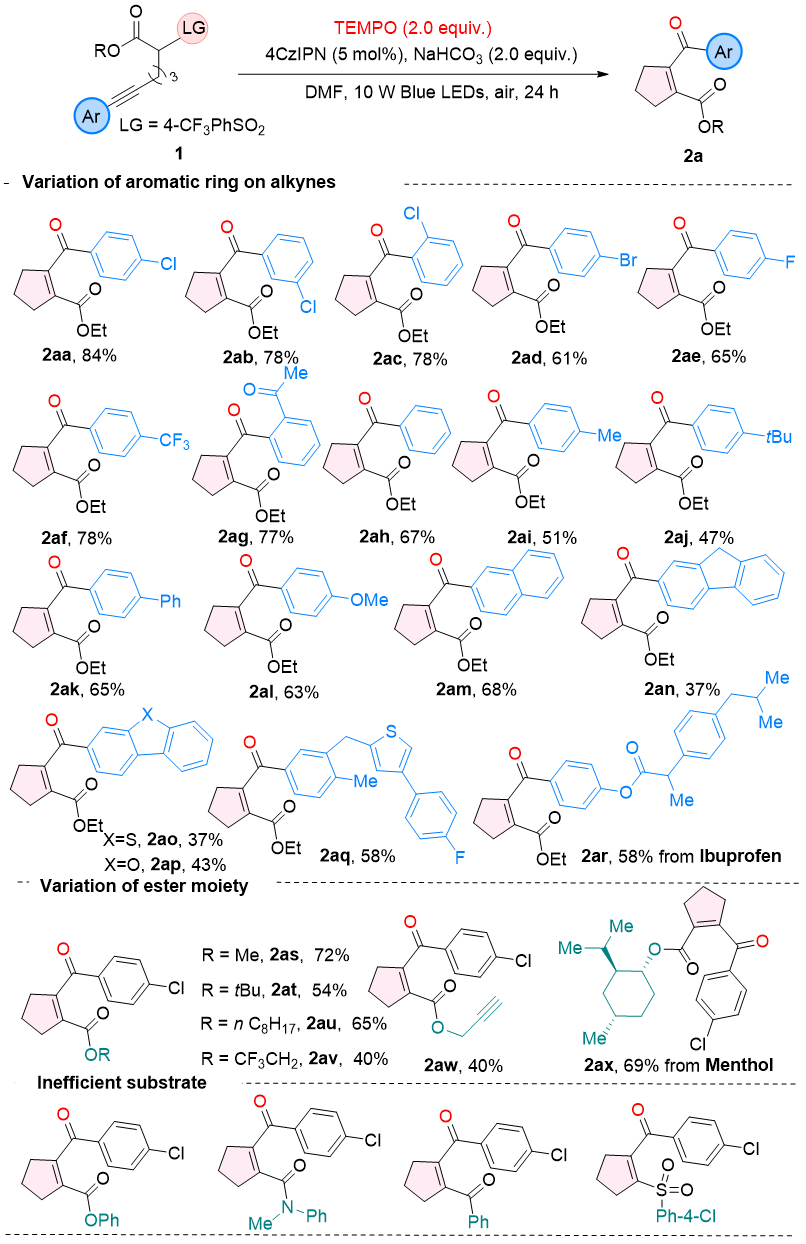

作者系统考察了该自由基环化-氧化反应的底物适用范围(图4)。研究表明,该策略能够高效构建多种环戊烯骨架,产率从中等到优异不等,且对炔烃芳环上不同取代模式均展现出良好的耐受性。吸电子官能团(包括卤素、三氟甲基和乙酰基)均能良好兼容,以中等至高产率得到相应环戊烯衍生物(2aa−2ag)。卤化物取代基的兼容性尤为有利,其为后续衍生化反应提供了可能。值得注意的是,空间位阻效应对该自由基级联反应影响甚微,芳环邻、间、对位取代底物均能获得相当的产率(2aa−2ac)。未取代苯基底物(2ah)及带有给电子基团的底物(2ai−2al)也能顺利转化,但因副反应导致产率有所降低。该反应体系可进一步拓展至萘、芴、杂环二苯并噻吩和二苯并呋喃衍生的底物(2am−2ap)。为突显该策略的实际应用价值,作者将其用于药物分子的后期修饰。源自坎格列净中间体和布洛芬的炔烃衍生物均成功转化为相应环戊烯产物(2aq和2ar),且产率具有合成实用价值,展现了其在药物化学中的应用潜力。随后,作者评估了酯基部分(R基团)的影响:该策略对不同链长的烷基酯均展现出良好兼容性,能以可接受产率获得相应产物(2as、2at和2au)。值得注意的是,三氟乙基基团也能兼容,以中等产率得到目标产物2aw。此外,非活化末端炔烃(2aw)在转化后仍保持完整,这为所得分子提供了后续衍生化潜力。薄荷醇衍生的底物(2ax)也能顺利转化,以69%的产率得到产物。作者进一步将酯基替换为酚氧基、酰胺、酮和砜基进行探索,遗憾的是这些底物在标准条件下未能发生预期反应,这可能源于其不同的氧化还原电位。

ᵃ Reaction mixture of 1 (0.2 mmol), TEMPO (2 equiv.), NaHCO₃ (2 equiv.) and 4CzIPN (5 mol%) in DMF (0.1 M) was irradiated with 10 W blue LEDs under air for 24 h and isolated yields are given.

图4. 环戊烯骨架底物普适性考察(来源:Org. Lett.)

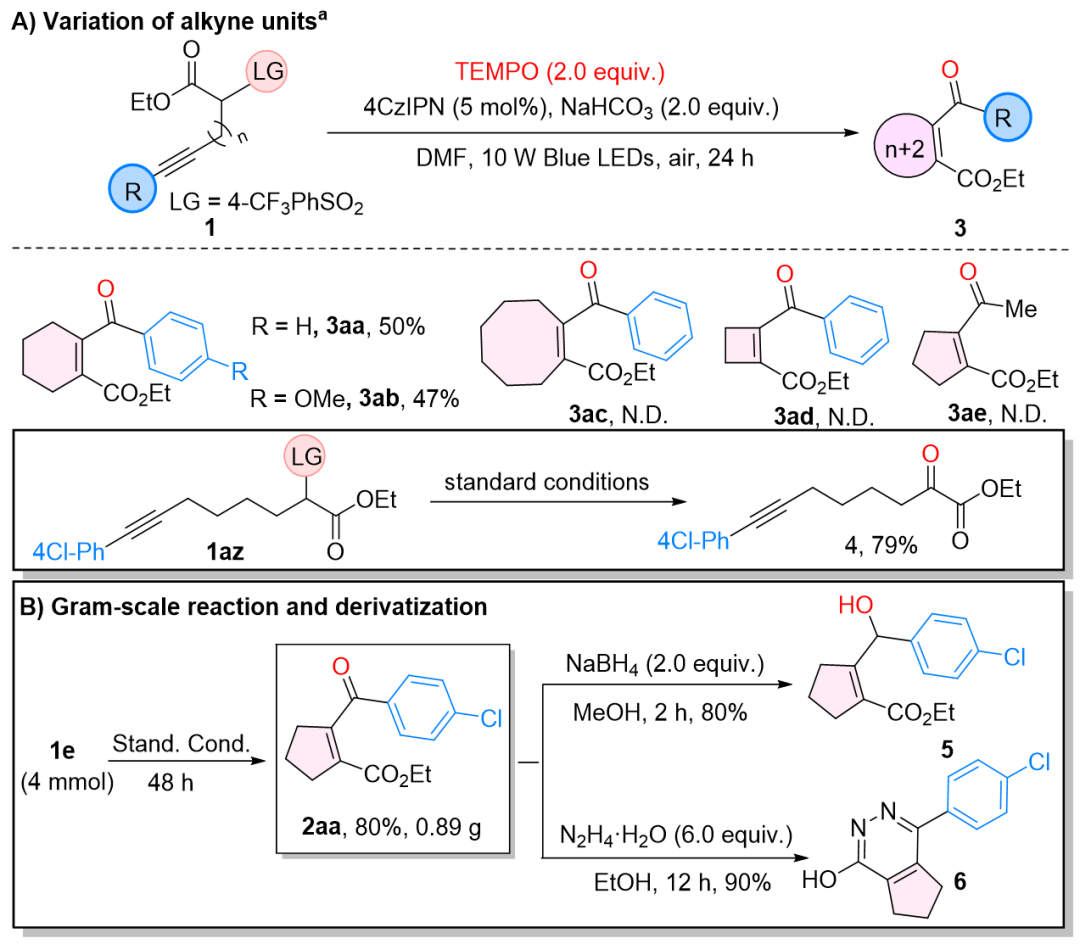

其次,为进一步探究炔烃单元的变化规律,作者系统研究了连接链长度对反应的影响(图5)。值得注意的是,连接酯基与炔烃的烷基链长度对反应效率具有显著影响。当采用富电子炔烃衍生物(3aa和3ab)时,在标准反应条件下可顺利生成环己烯衍生物。然而,当苯环带有吸电子氯取代基时,反应则得到脱磺酰基氧化产物4(产率79%)。需要指出的是,任何增加或减少链长的尝试都会完全抑制自由基级联过程。此外,对炔烃取代基的修饰实验表明该反应仅限于芳香环体系,末端炔烃及烷基取代炔烃衍生物均无法发生此类级联环化(详见支持信息),这归因于其氧化还原电位不匹配及关键中间体反应活性的差异。为展示该方法的实用性,作者在优化条件下进行了克级规模合成,以80%产率获得目标产物2aa。同时探索了环戊烯骨架的后续衍生化:在甲醇中用NaBH₄还原2aa,以80%的分离产率得到具有合成价值的烯丙醇5;在室温乙醇条件下用水合肼处理2aa,则以90%产率获得哒嗪化合物6。

ᵃ Reaction mixture of 1 (0.2 mmol), TEMPO (2 equiv.), NaHCO₃ (2 equiv.) and 4CzIPN (5 mol%) in DMF (0.1 M) was irradiated with 10 W blue LEDs under air for 24 h and isolated yields are given.

图5. 不同链长度底物普适性考察和衍生化(来源:Org. Lett.)

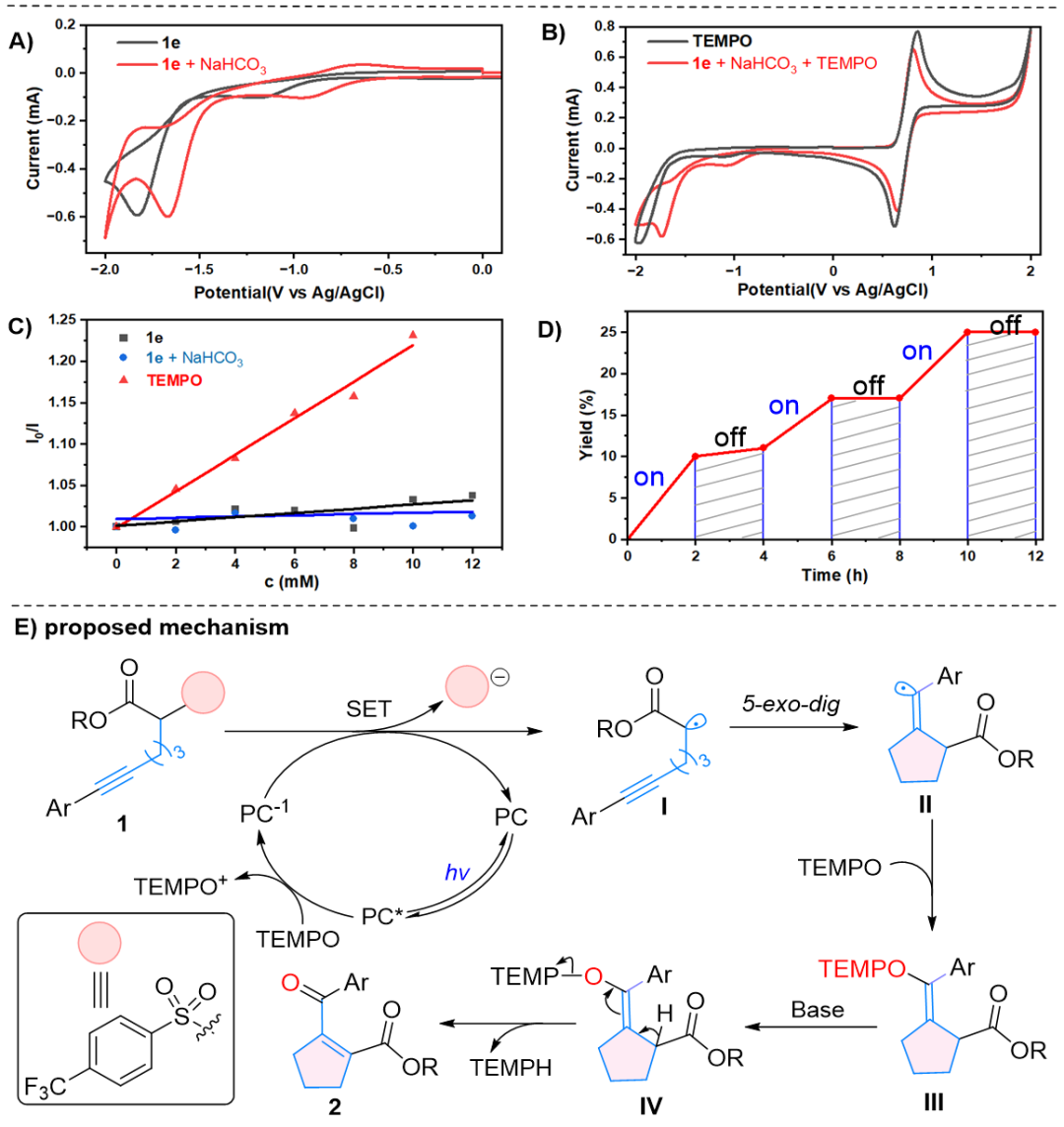

然后,作者为了深入了解该反应的机理,进行了一系列机理探究实验。首先,循环伏安(CV)测试表明:在碱和TEMPO共存条件下,化合物1e的还原电位可从-0.98 V显著移动到至-0.74 V(图6, A和B);而TEMPO在反应体系中的氧化还原电位未发生明显变化,这表明底物与TEMPO之间直接发生电子转移的可能性较低。同时,Stern-Volmer淬灭实验显示:TEMPO是淬灭光催化剂激发态的主要物种,而1e及其与碱的混合物均无淬灭效果(图6, C)。开关灯实验证实,停止光照后2aa的生成随即终止(图6, D)。此外,较低量子产率也进一步表明2aa的生成主要并非通过自由基链式反应途径。

图6. 反应机理探究(来源:Org. Lett.)

自1959年以来,TEMPO在有机化学中已被广泛用作亲核活化剂、氢原子转移(HAT)试剂、自由基捕获剂和单电子氧化剂。近期研究还发现其可用于形成电子供体-受体(EDA)复合物及捕获乙烯基自由基。基于前面的实验结果与文献的检索调研,作者提出了以下级联反应的可能机理:首先,基态光催化剂受光激发至激发态[E1/2red (4CzIPN*/4CzIPN⁻¹) = +1.35 V vs SCE],随后热力学自发地单电子氧化TEMPO(E1/2 = 0.53 V vs SCE),生成还原性更强的PC⁻¹中间体;该中间体继而还原底物1,释放对三氟甲基苯亚磺酸盐(经¹⁹F NMR检测),生成亲电性自由基I;经历5-exo-dig环化后与TEMPO结合,形成环状酯III;最终经去质子化与异构化过程,释放一分子TEMPH,得到环戊烯产物2。

西安交通大学刘乐课题组开发了一种从含远端羧酸酯的炔烃出发,构建环状四取代烯烃骨架的新方法。通过精确调控底物链长,该方法可在温和的光氧化还原条件下,高效、高区域选择性地合成碳环化合物,尤其适用于环戊烯与环己烯衍生物的制备。在蓝光照射下,借助TEMPO 同时作为电子供体与氧原子供体的双重作用,反应以中等至良好产率获得了多种具有优异官能团耐受性的环戊烯和环己烯衍生物。机理研究表明,该反应经历光氧化还原催化的自由基环化 / TEMPO 捕获级联过程,这为理解 α-磺酰酯在光氧化还原条件下的新反应模式提供了重要依据。

该成果近期发表于Org. Lett.通讯作者为西安交通大学刘乐研究员,第一作者为硕士研究生江琦。研究工作得到陕西省自然科学基础研究计划、西安交通大学青年拔尖人才计划以及中央高校基本科研业务费的资助。