【Chem. Sci.】山理工邢令宝课题组: 仿生超分子平台实现了选择性光催化氧化的连续四步能量转移和活性氧调节

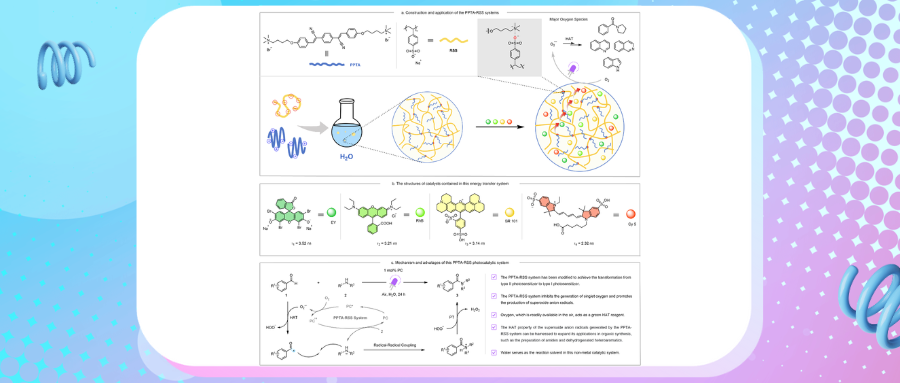

光合作用是自然界中最为精密的能量转换过程之一。植物和光合微生物通过光系统 I(PSI)和光系统 II(PSII)的协同作用,高效地将太阳能转化为化学能,为地球上的生命提供了不可或缺的能量来源。这一过程的核心在于一系列高度有序的能量传递和电子转移过程,光能首先被捕获并转化为激发态能量,随后通过多步传递最终驱动化学反应。这种高效的多步能量传递机制不仅展现了大自然的精妙设计,也为人工光捕获系统的开发提供了重要启示。近日,山东理工大学化学化工学院邢令宝课题组在Chem. Sci.上发表了一项新研究。该团队通过构筑PPTA-RSS超分子平台,成功实现了连续四步能量传递与活性氧物种的精准调控,并将其应用于可见光诱导的芳香醛与胺的酰胺化反应及含氮杂环的氧化脱氢芳构化反应(图1)。

图1. (a) PPTA-RSS光捕获体系的构筑和应用;(b)该能量传递体系所含催化剂的结构;(c) PPTA-RSS光催化体系的机理及优势。(来源:Chem. Sci.)

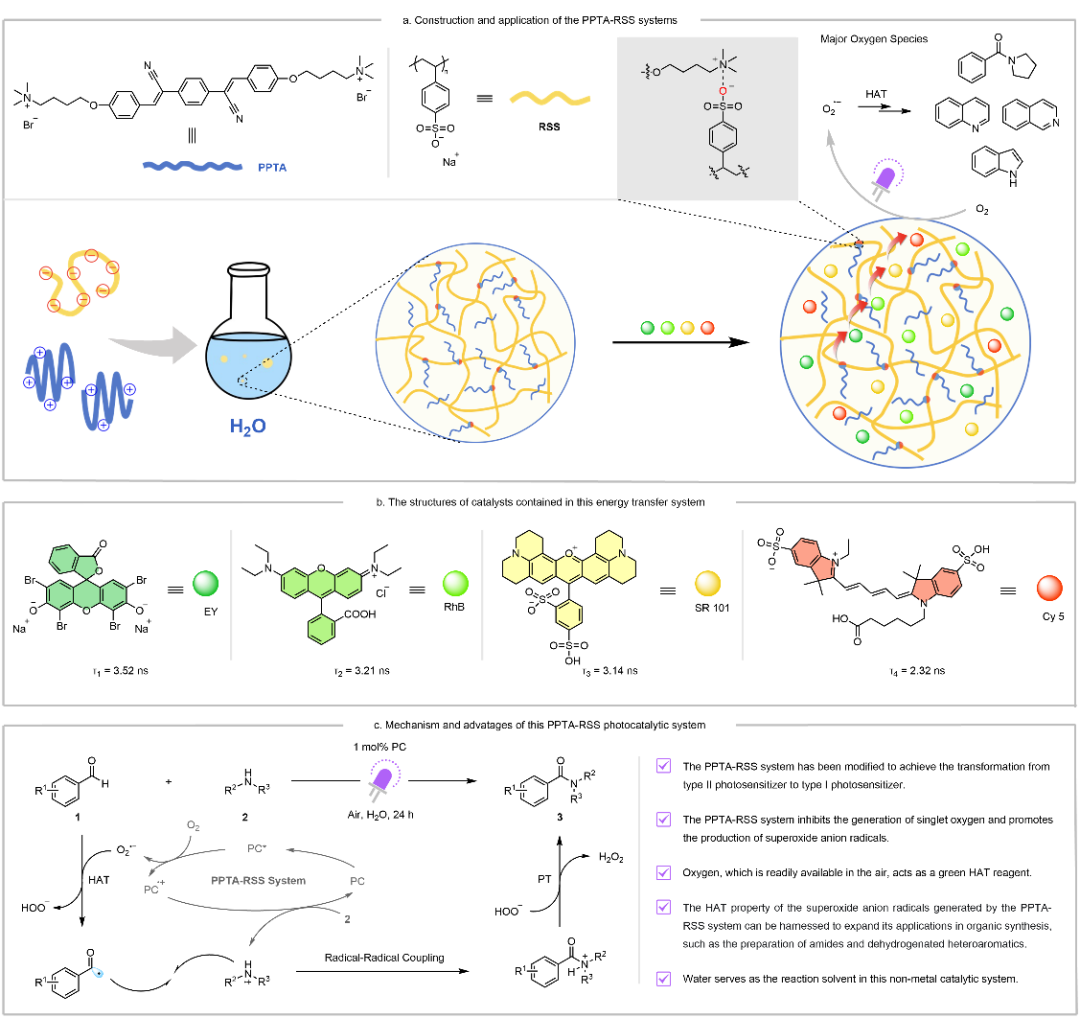

研究首先设计并合成了具有聚集诱导发光(AIE)特性的PPTA分子。该分子在水溶液中呈现蓝绿色荧光,最大吸收波长位于350 nm,最大发射波长位于530 nm。通过调节H2O-DMSO的比例,证实PPTA在聚集状态下荧光显著增强,表现出典型的AIE特性。为进一步调控其聚集行为并构建有序的超分子结构,研究引入带负电的聚电解质RSS,通过静电相互作用驱动PPTA的定向组装。随着RSS的加入,PPTA的紫外吸收强度逐渐下降,荧光发光显著增强,荧光寿命从4.05 ns延长至4.21 ns,表明组装体激发态稳定性的提高。动态光散射(DLS)和透射电镜(TEM)结果显示,PPTA自身形成约200 nm的球状结构,而与RSS组装后则形成400-600 nm的不规则聚集簇,Zeta电位由+14.0 mV转变为-14.2 mV,证实了静电作用在调控聚集体尺寸、表面性质及光学性能中的关键作用。

图2. PPTA体系的(a)紫外-可见吸收光谱、(b)荧光发光光谱(λex = 350 nm)、(c)时间分辨荧光光谱和(d)zeta电位随RSS添加量的变化。(来源:Chem. Sci.)

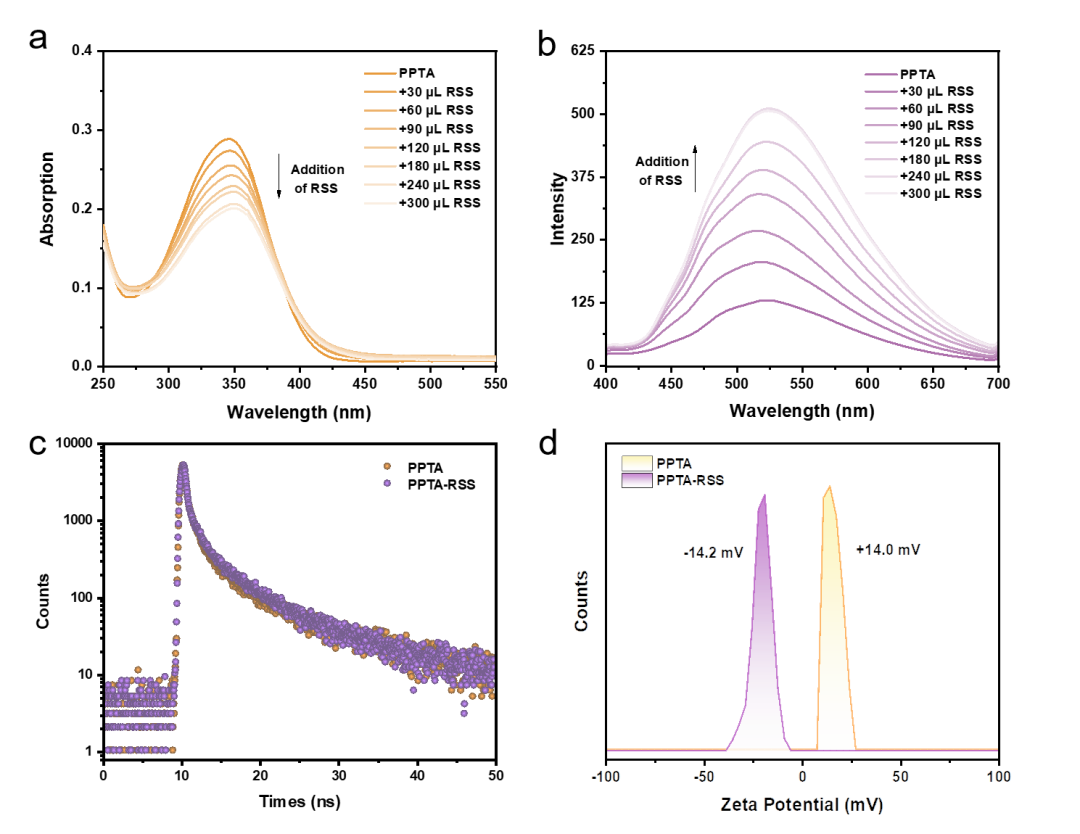

基于PPTA-RSS组装体优异的发光性能和有序结构,团队构建了连续四步能量传递系统,能量从 PPTA-RSS 复合物依次传递至染料 EY、RhB、 SR101 和 Cy5。每步传递均通过 Förster 共振能量传递(FRET)实现,因供体发光光谱与受体吸收光谱高度重叠,能量传递效率(ΦET)分别达 44.38%、 72.49%、53.58% 和 52.37%,天线效应(AE)最高达 17.06,荧光寿命从 4.21 ns 逐步缩短至 2.32 ns,模拟了自然光合作用的高效能量传递过程。

图3. PPTA-RSS体系逐步加入 (a) EY、(b) RhB、(c) SR101 和 (d) Cy5 时的荧光发光光谱变化,插图为各阶段对应的荧光颜色变化。(来源:Chem. Sci.)

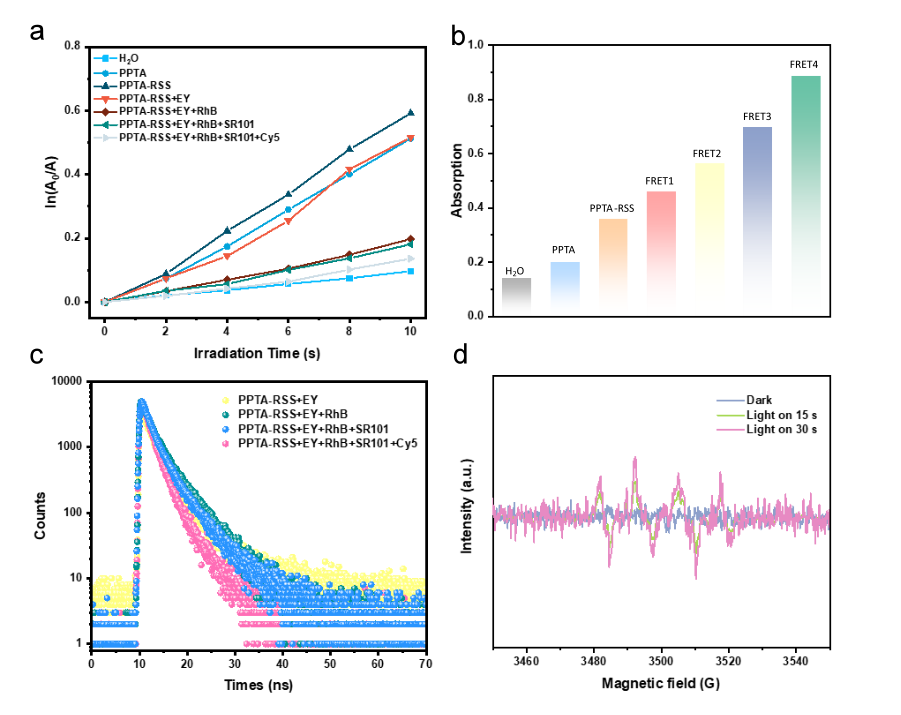

光催化反应中,活性氧的类型直接影响反应选择性,单线态氧(1O2)易导致底物氧化损伤和副产物生成,而超氧阴离子自由基(O2•−)在可控条件下可作为高效氧化驱动力。该PPTA-RSS超分子平台通过能量传递路径的设计,实现了 ROS 的反向调控,即1O2抑制:PPTA 及 PPTA-RSS 复合物具有较强 1O2生成能力,但随着四步能量传递过程,其1O2生成效率逐步下降至接近纯水背景水平;O2•−增强:即随着能量传递进行,体系从 II 型机制(能量传递产生 1O2)转向 I 型机制(电子转移产生 O2•−),O2•−生成效率持续升高,为高选择性氧化提供了保障。

图4. 不同PPTA-RSS能量传递体系在光照条件下:(a) ABDA在378 nm处吸光度随时间变化(用于检测1O2生成);(b) TMPD吸光度随时间变化(用于检测O2•−生成);(c) 时间分辨荧光衰减曲线;(d) 在DMPO存在下检测O2•− 的EPR信号。(来源:Chem. Sci.)

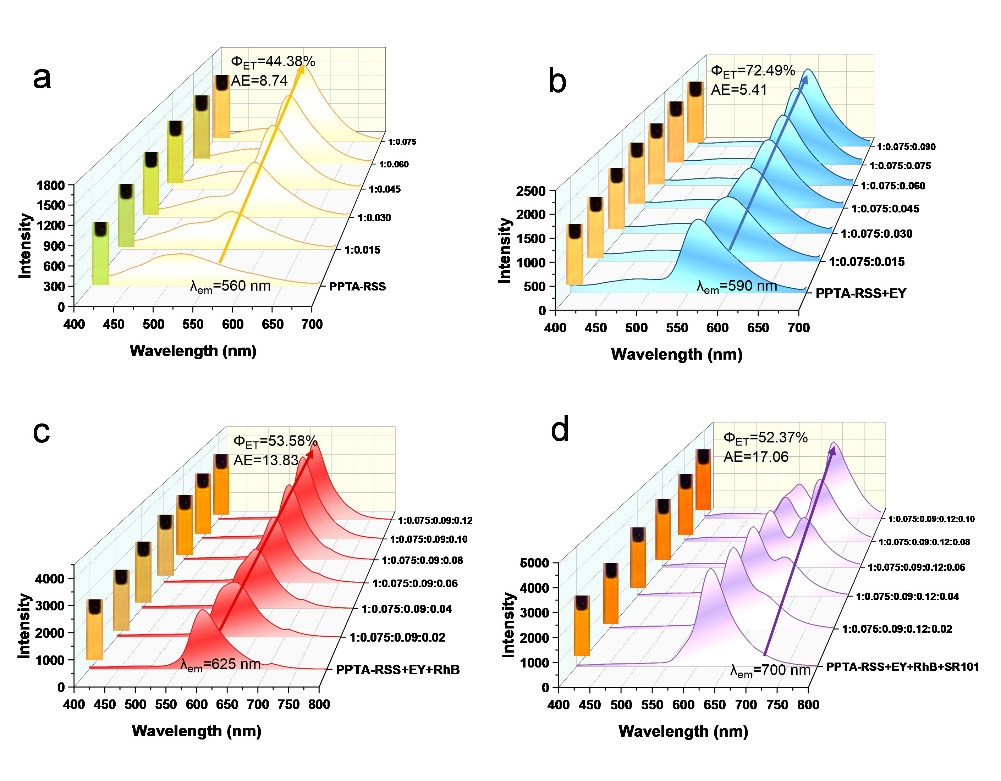

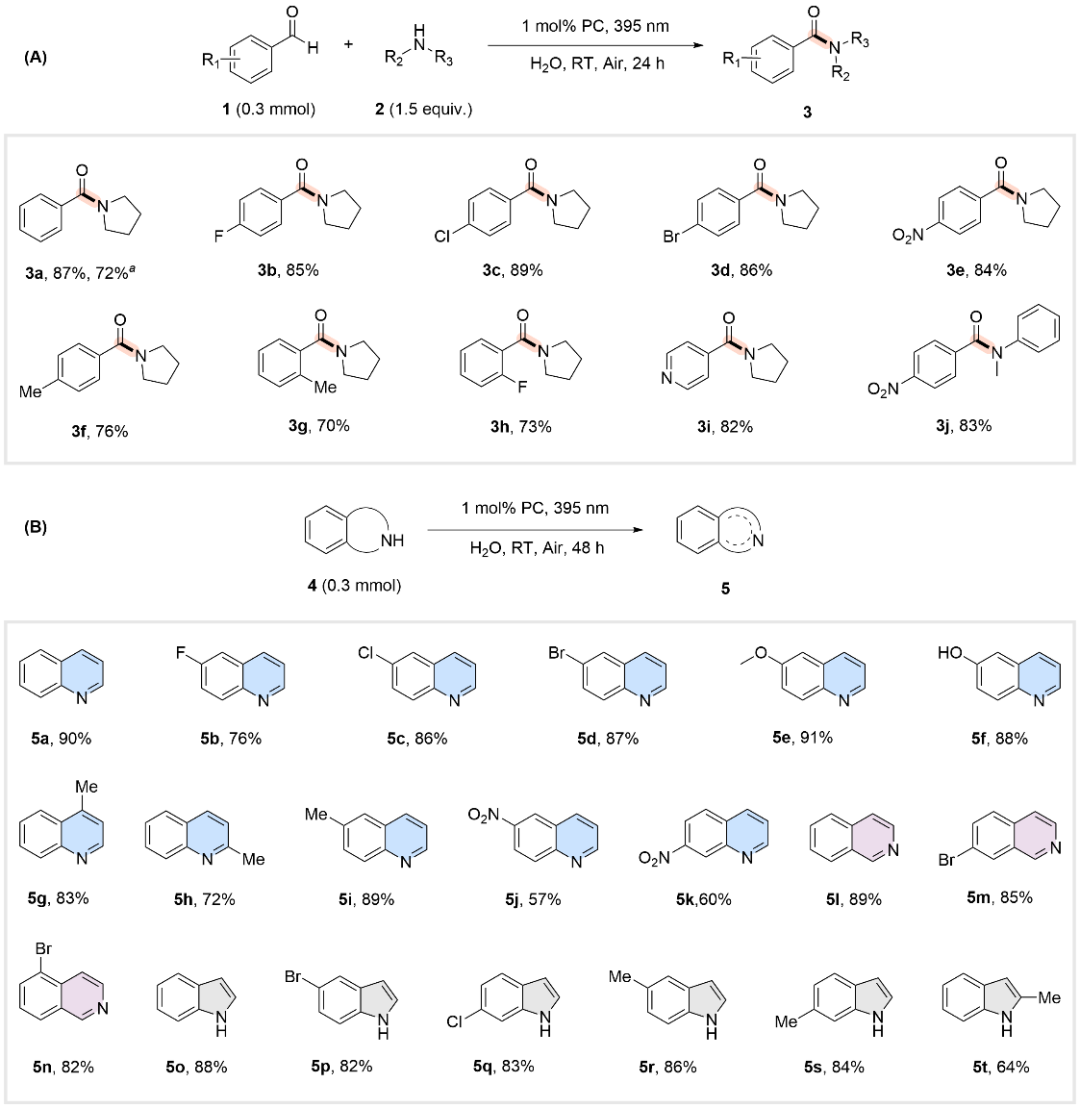

依托 O2•−的选择性氧化活性,该体系成功地在温和条件下实现了多种芳香醛与胺的高效酰胺化反应。如图5 所示,一系列芳香醛和胺在可见光照射下,以1 mol% PC为催化剂,在水相体系中生成了相应的酰胺产物。这一方法不仅产率高,而且具有广泛的底物适用性,适用于各种取代的芳香醛和胺,包括苯甲醛、对甲氧基苯甲醛、对氯苯甲醛等。此外,该方法在含氮杂环化合物的氧化脱氢芳构化反应中同样表现出色。一系列含氮杂环化合物,包括四氢喹啉和二氢吲哚,在温和的反应条件下,通过O2•−的选择性氧化,高效转化为相应的芳构化产物。这些产物不仅结构多样,而且产率令人满意,充分展示了该方法的普适性和高效性。

图5. PPTA-RSS超分子光催化体系中酰胺化/芳基化反应的底物适用范围。(来源:Chem. Sci.)

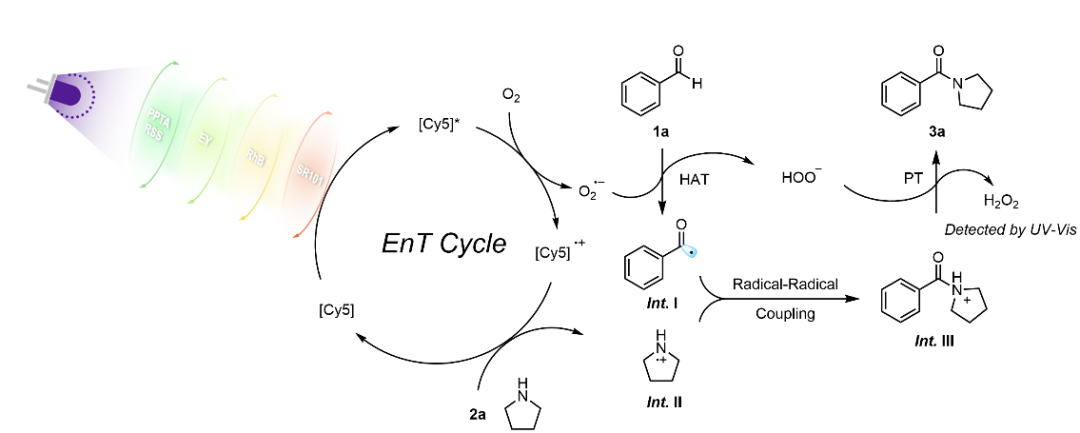

机理研究表明,超氧阴离子自由基(O2•−)是该光催化氧化反应的关键活性物种。当加入O2•−特异性捕获剂对苯醌(BQ)后,目标产物产率显著下降,而其他活性物种(•OH、h⁺、1O2)的猝灭剂对反应影响微弱。本研究提出如下反应机理:在395 nm光照下,PPTA-RSS吸收光能并通过多步FRET过程将能量最终传递至Cy5,形成激发态[Cy5]*。该激发态通过光诱导电子转移(PET)将3O2还原为O2•−,同时生成[Cy5]•⁺。O2•−引发苯甲醛底物的氢原子转移(HAT),生成自由基中间体I,而[Cy5]•⁺被胺还原并产生中间体II。两中间体经自由基偶联形成关键中间体III,最终通过脱质子化得到目标酰胺产物及过氧化氢。

图6. 光催化氧化酰胺化反应机理示意图。(来源:Chem. Sci.)

本文成功构筑了一种基于聚苯乙烯磺酸钠(RSS)和季铵盐修饰的氰基取代苯乙烯衍生物(PPTA)的超分子能量传递平台,通过静电自组装策略实现了从可见光捕获、连续四步能量传递到活性氧物种精准调控的全过程,并进一步将其应用于绿色有机合成中,实现了高效、高选择性的光催化氧化反应。

论文第一作者为山东理工大学化学化工学院研究生毕余松,通讯作者为山东理工大学化学化工学院刘文强和邢令宝,山东理工大学为唯一通讯单位。上述研究工作得到了国家自然科学基金和山东省自然科学基金的资助。

论文信息:

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。