【Sci. Adv.】东南大学汪勇团队:光响应共价有机框架膜最新研究成果

近日,东南大学能源与环境学院汪勇教授团队在国际权威期刊Science Advances上发表了题为“Light-activated 3D covalent organic framework membranes with adaptive pores for CO₂ recognition and separation”的研究性论文(DOI: 10.1126/sciadv.adw8452)。CO₂的高效传质与分离是实现碳减排、气体资源化利用的重要途径。以共价有机框架(COF)为膜材料的分离膜有望通过精确调控孔道的物理尺寸和微化学环境的双重途径,获得兼具高选择性、高渗透性和高稳定性的分离效果。相较于2D COF,3D COF孔道互通贯穿、交错相连,具有更高的孔隙率,能够从结构根本属性上提升CO₂传递速率。然而,由于3D COF的合成驱动力主要来自于共价键,而共价键具有方向性,其合成制备以及结构解析难度远大于2D COF。因此,目前仍难以在埃米级别调节3D COF膜孔道尺寸,同时CO₂等气体分子在3D COF膜内的传质机制与分离机理也尚不明确。

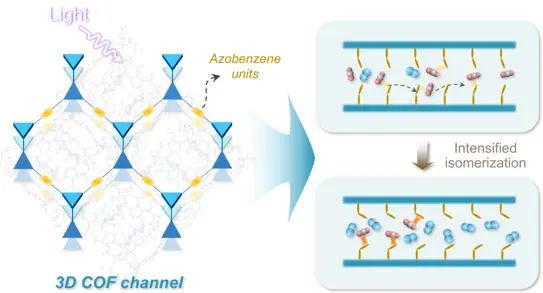

本研究提出以偶氮苯基COF为膜材料,通过外界光源调控膜微结构,进而实现光控CO₂高效传递。通过原位合成制备含羟基的3D COF膜,并利用酰胺化反应引入偶氮苯基元,构筑了光控分子传输通道。紫外光触发偶氮苯基元发生反式-顺式构型转变,其构象尺寸由9.0Å连续降低至5.5 Å,从而实现在亚埃米水平调节COF膜孔道尺寸;此外,偶氮苯静电势分布发生明显改变,由非极性反式结构(偶极矩为0 Debye)转变为极性顺式结构(偶极矩为3 Debye)。因此,在紫外光引发下,COF膜能够通过偶极-四极效应显著增强对CO₂分子的识别作用;同时得益于膜孔道尺寸的增加,膜的气体分子渗透性得到显著提升,有效提高了N₂/CO₂分离效率。该研究揭示了COF膜中孔径与极性协同调控的光控分离机制,为动态智能膜设计提供了新范式,为低能耗碳捕集获开辟了新路径。

论文唯一第一作者为东南大学能源与环境学院至善博士后殷聪聪,汪勇教授为论文的唯一通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金和江苏省自然科学基金等项目的资助。