【Chin. J. Chem】厦门大学林玉妹:光活性第一过渡系金属配合物在有机合成中的应用综述

可见光催化剂的发展是当前光化学合成领域的前沿热点之一。在众多光催化剂中,第一过渡系金属配合物因其金属资源丰富、氧化还原性质可调以及独特的催化性能而受到广泛关注。通过合理设计配体的电子结构与空间构型,研究人员已成功合成出多种基于铜(Cu)、镍(Ni)、铁(Fe)、钴(Co)、铬(Cr)、锰(Mn)等金属的光活性配合物。这些新型配合物展现出优异的光物理和光化学性质,在激发态行为和催化活性方面表现出独特优势,显著区别于传统的贵金属配合物(如Ir、Ru基催化剂)以及有机染料类光敏剂。

尽管取得了诸多进展,这类第一过渡系金属配合物在有机合成中的应用仍处于初步探索阶段。相较于成熟的贵金属光催化剂,其在光化学反应中的适用性仍有待拓展。这一类配合物在光催化应用中的局限性主要源于其固有的电子结构特征。由于3d轨道的空间收缩,金属与配体之间的轨道重叠程度受限,难以形成强有效的共价相互作用,这与4d/5d金属配合物相比尤为明显,导致激发态更易通过非辐射途径失活。此外,较弱的自旋-轨道耦合效应也限制了高效的系间窜跃过程,从而影响长寿命三线态激发态的生成,而这正是实现高效光催化循环的关键因素。

最近,厦门大学林玉妹教授团队基于前期光催化剂设计的研究基础(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 24515;Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202409653;Nat. Commun. 2023, 14, 6366;Chem Catal. 2024, 4. 100812等),针对基于第一过渡系金属配合物光催化剂在有机合成中应用的研究进展撰写了题为 “Recent Advances in Photoactive First-Row Transition Metal Complexes for Organic Synthesis”的综述论文,相关研究成果以Critical Review发表于Chin. J. Chem. (2025, 43, 2566–2587, DOI: 10.1002/cjoc.70135)。

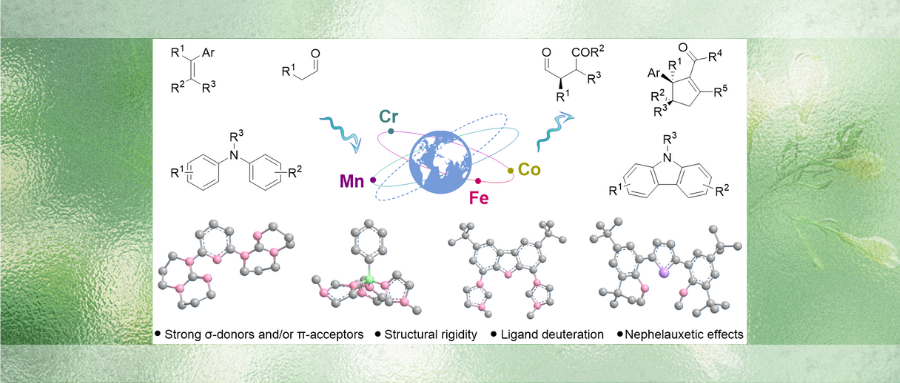

图1 光活性第一过渡系金属配合物在有机合成中的应用(来源:Chin. J. Chem.)

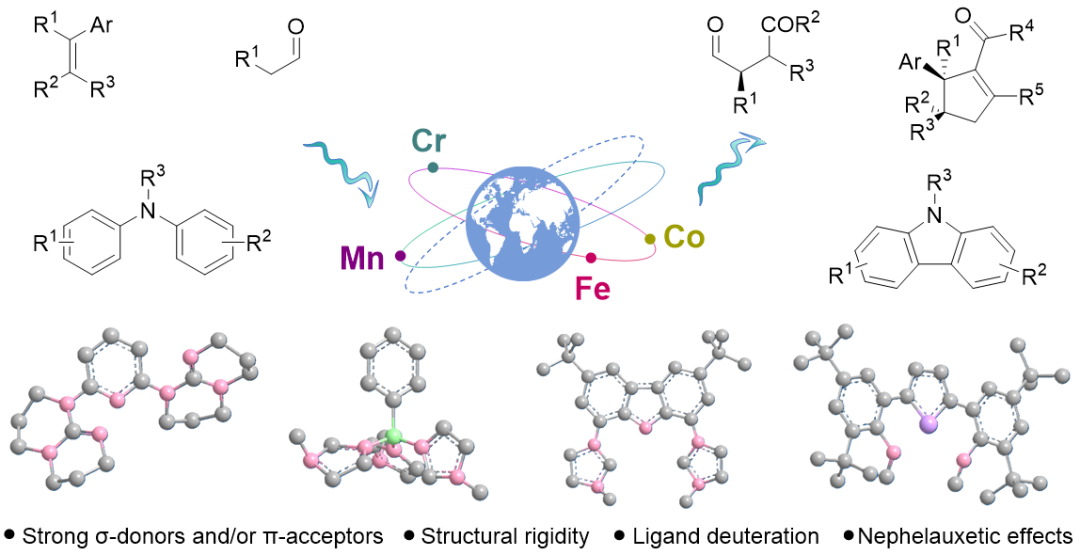

文章系统总结了光活性第一过渡系金属配合物的发展历程,重点评述了铬(Cr)、锰(Mn)、钴(Co)和铁(Fe)配合物作为三重态光敏剂或光氧化还原催化剂在有机合成中的应用。论文开篇展示了对该领域发展做出重要贡献的Key Scientists;接着,总结了此类催化剂的设计原则,即配体场调控、振动与结构控制、电子云扩展效应的优化以及π共轭体系的拓展(图2)。

图2 光活性第一行过渡金属配合物的设计策略(来源:Chin. J. Chem.)

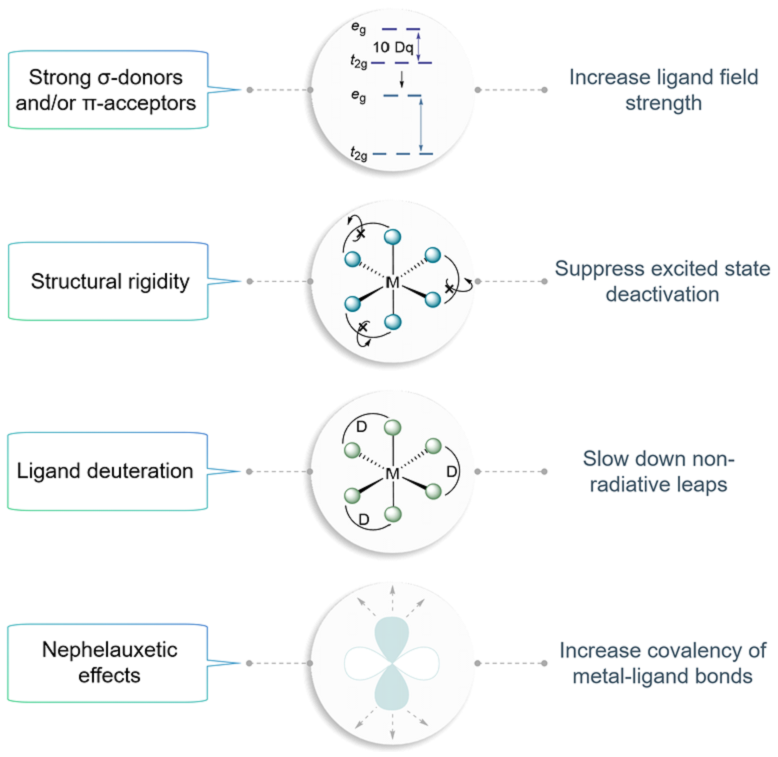

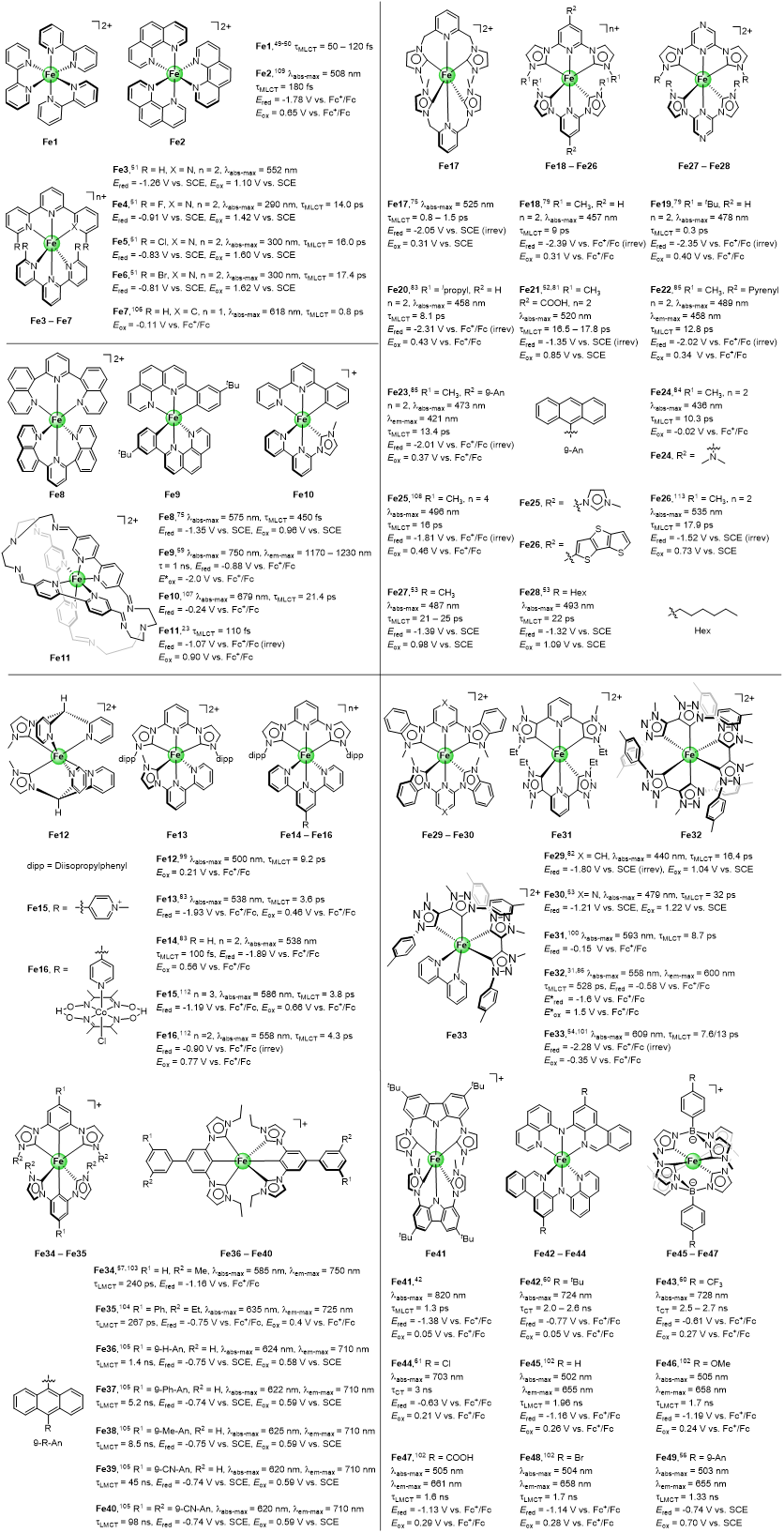

随后,全文归纳了目前已报道的第一过渡系金属配合物的光物理化性质,深入分析了这类配合物的构效关系、反应机制及其在有机合成中的光催化应用(图3,图4);最后,作者对这些金属资源丰富、成本低廉的配合物在光催化领域的应用前景进行展望,并提出了面临的挑战。

图3 Cr、Mn、Co配合物的光物理和电化学性质(来源:Chin. J. Chem.)

图4 Fe配合物的光物理和电化学性质(来源:Chin. J. Chem.)

厦门大学林玉妹课题组探讨了光活性第一过渡系金属(包括Cr,Mn,Fe,Co)配合物的发展历程,重点总结了其作为三重态光敏剂或光氧化还原催化剂在有机转化中的应用。通过深入分析设计原则(主要包括四大方向:配体场调控、振动和结构控制、电子云拓展效应的优化和π系统的整合)、反应机制及合成实用性,作者强调了这些成本效益高且资源丰富的金属配合物在光催化领域的潜力及其当前的局限性。作者相信,这不仅将为光催化剂的设计提供基础参考,还将激发新的策略以克服现有挑战。