【ACS Catal.】光氧化还原催化非活化烯烃的胺氯化反应

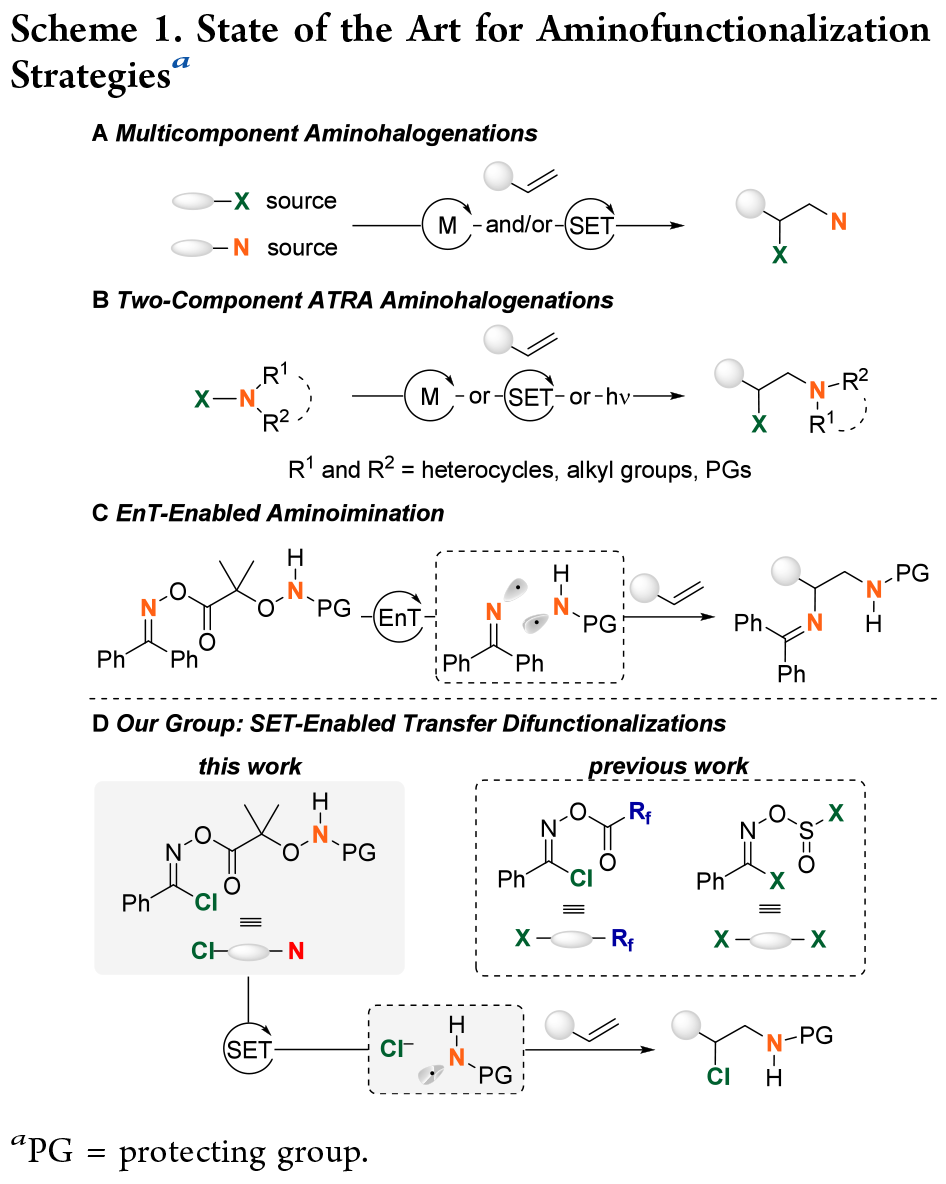

近年来,双组分转移官能团化反应因其能够直接将多种官能团引入到有机分子内而备受化学家们关注。通过将活性官能团预先安装在稳定且易操作的转移试剂上,这类策略可避免危险试剂的使用和多步反应流程,使转化过程更具实用性和可放大性。其中,基于可逆β-氢消除的过渡金属催化转移氢官能团化(H-FG)反应,以及基于自由基或离子路径的无金属转移氢官能团化反应已成为可行的方法。尽管此领域已取得了一定的进展,但具有合成价值的转移双官能团化反应仍有待进一步挖掘。该领域面临两大挑战:一是设计能在双组分反应中同时传递两个有价值官能团的稳定试剂;二是开发可将这些官能团直接引入多种底物的可行反应机制。最近,德国柏林工业大学(Technische Universität Berlin)Martin Oestreich课题组报道了一种高效的光氧化还原催化策略,其利用稳定易操作的肟脂类转移试剂实现了C(sp³)-N和C(sp³)-Cl键的同步构建。这些试剂的独特反应活性能够实现非活化烯烃的区域选择性、氧化还原中性的1,2-胺氯化反应。该方法拓展了肟脂类试剂在烯烃双官能团化中的应用,为在温和条件下直接合成具有广泛官能团兼容性的胺氯化产物提供了一个通用的策略。

(Scheme 1,图片来源:ACS Catal.)

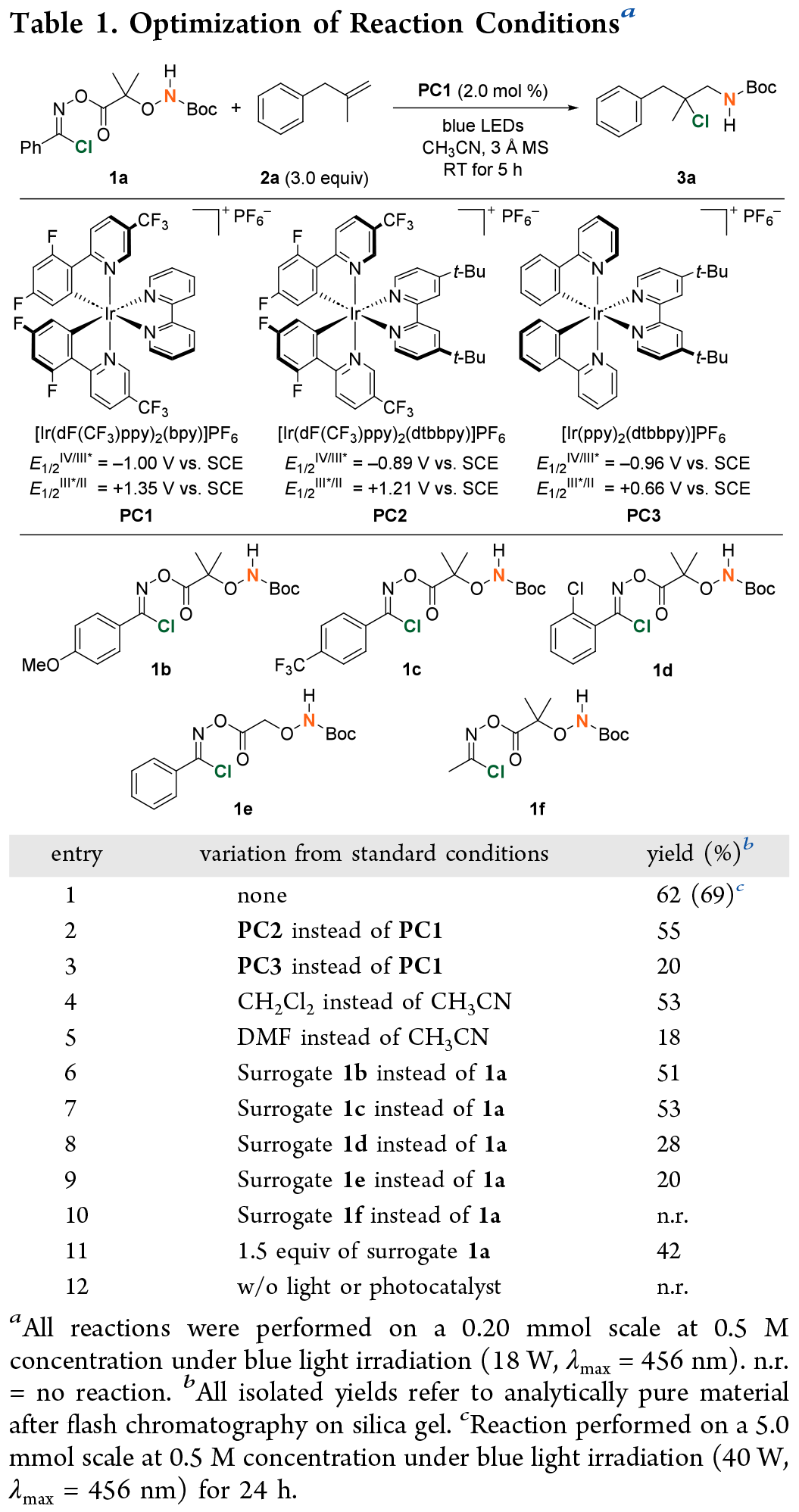

首先,作者以肟酯1a和烯烃2a作为模板底物对反应进行了探索(Table 1)。作者通过一系列条件筛选,作者发现当使用1a(1.0 equiv, 0.2 mmol),2a (3.0 equiv), [Ir(dF(CF₃)ppy)₂(bpy)]PF₆ (PC1) (2.0 mol%),在蓝光照射下(18 W, λₘₐₓ = 456 nm), 乙腈(0.5 M)中室温反应5小时,可以以62%的分离产率得到目标产物3a (entry 1)。当将反应放大至0.5 mmol规模反应24小时。可以以69%的分离产率得到产物3a。控制实验表明,在没有光催化剂存在或光照条件下反应完全不发生。此外,其它的肟脂如1b-1f参与反应时产率均较低。

(Table 1,图片来源:ACS Catal.)

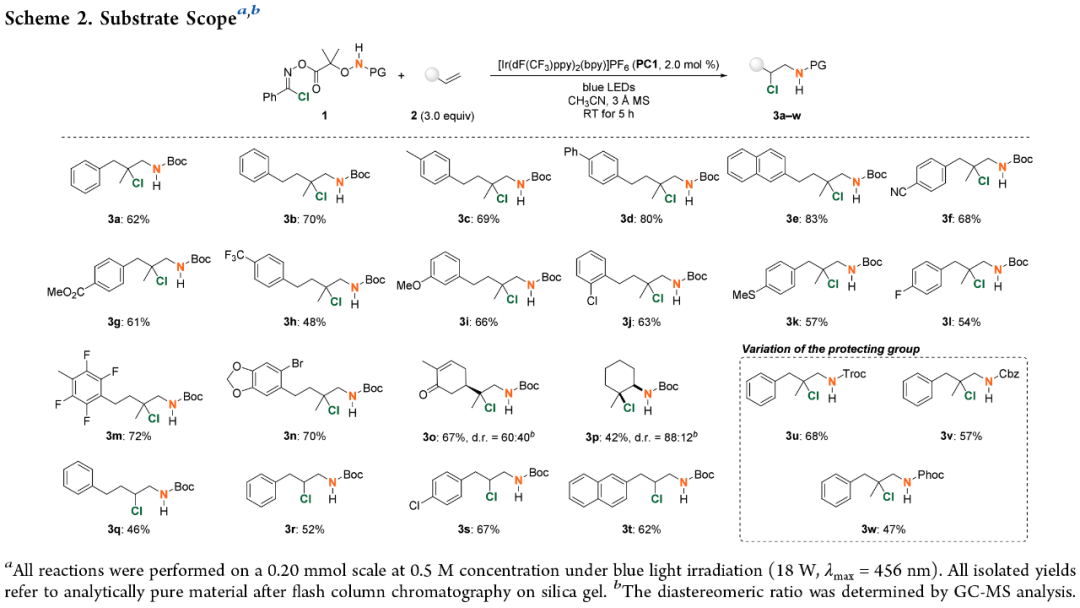

在得到了最优反应条件后,作者对此转化的底物范围进行了考察(Scheme 2)。实验结果表明,一系列不同取代的烯烃均可顺利实现转化,以42-80%的产率得到相应的产物3a-3t。此外,1中不同的氨基保护基如Troc、Cbz、Phoc等均可兼容。值得注意的是,香芹酮骨架在此体系中兼容,进一步证明了此转化的实用性。

(Scheme 2,图片来源:ACS Catal.)

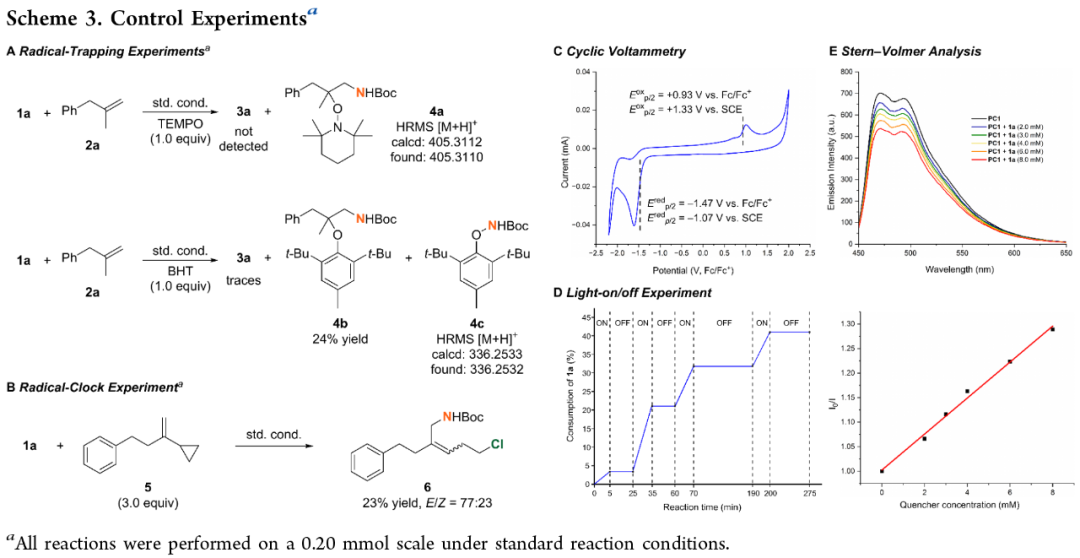

为了阐明该转化反应机理,作者开展了一系列控制实验(Scheme 3)。实验结果表明:(1)当向反应体系中加入自由基捕获剂TEMPO时,产物3a的生成被完全抑制,且作者通过高分辨质谱(HRMS)检测到TEMPO加合物4a(Scheme 3A);(2)使用BHT作为自由基捕获剂时,反应被部分抑制,分离获得BHT加合物4b(产率24%)和4c,这一现象表明反应可能主要通过自由基路径进行;(3)在自由基时钟实验中,1a与化合物5在标准反应条件下生成开环产物6(分离产率23%,E/Z比为77:23)(Scheme 3B);(4)通过循环伏安法测定,1a在乙腈溶液中的还原电位为-1.07 V(vs SCE),氧化电位为+1.33 V(vs SCE)(Scheme 3C),该结果表明1a与光催化剂PC1(E1/2IV/III* = -1.00 V,E1/2III*/II = +1.35 V vs SCE)的单电子还原/氧化过程在热力学上均可行。虽然1b-e表现出与1a相似的电位特性,但其较低的产率可能源于不同的裂解模式。值得注意的是,当1f(还原电位<-2.00 V vs SCE)参与反应时,作者未检测到目标产物3a的生成。

为验证光催化反应的特性,作者进行了开关灯实验(Scheme 3D)。实验结果表明:在黑暗阶段反应进程完全中断,而恢复光照后反应活性即刻恢复。虽然该结果不能完全排除自由基链式反应的可能性,但证实了即使存在链式过程,其持续时间也十分短暂。最后,作者通过Stern-Volmer荧光淬灭实验证实,1a是激发态光催化剂PC1的唯一有效淬灭剂(Scheme 3E)。上述实验结果共同支持该转化反应遵循自由基-极性交叉机制。

(Scheme 3,图片来源:ACS Catal.)

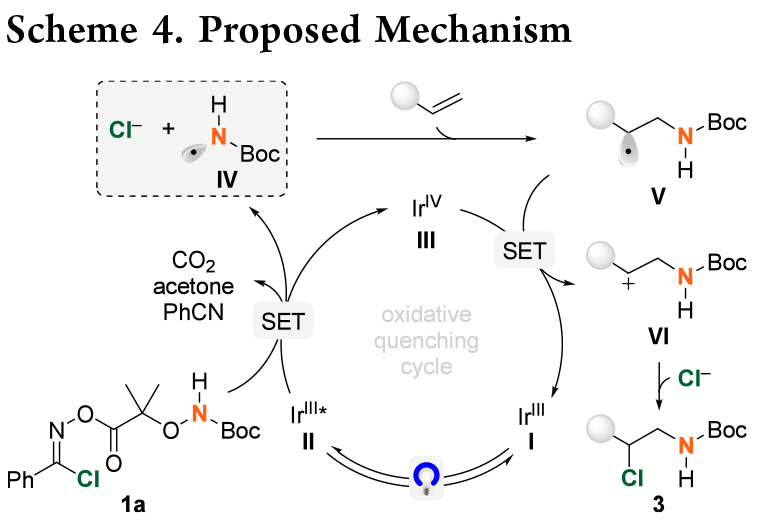

基于上述实验结果,作者提出了可能得反应机理(Scheme 4)。首先,在可见光照射下,IrIII光催化剂I被激发为IrIII*配合物II。其与1a通过单电子转移过程生成苯甲腈,并以释放丙酮和CO₂作为驱动力,同时产生亲电性酰胺基自由基IV和氯负离子。随后,自由基IV与相应(通常为富电子)烯烃发生加成反应,形成碳中心自由基V。V经与IrIV配合物III的单电子氧化作用转化为碳正离子VI,这一自由基-极性交叉过程以氧化还原中性的方式再生光催化剂I,完成催化循环。最终,先前释放的氯负离子捕获碳正离子VI,生成目标产物3。需要指出的是,另一种可能的反应路径是由IrIII配合物II通过初始单电子氧化1a生成IrIII*配合物II的还原淬灭循环尚不能完全排除。

(Scheme 4,图片来源:ACS Catal.)

德国柏林工业大学Martin Oestreich课题组开发了一种基于肟酯类试剂的通用催化转移策略,实现了非活化烯烃的1,2-胺氯化双官能团化反应。机理研究表明,该反应通过自由基-极性交叉途径进行,涉及胺氯化转移试剂经单电子还原引发的解离过程。本方法具有以下显著优势:(1)反应条件温和且保持氧化还原中性;(2)区域选择性高;(3)底物适用范围广;(4)操作简便。克级规模实验及多种保护胺基的成功转移验证了这一反应的实用性。

论文信息

Sergiu Bicic, Hendrik F. T. Klare, Martin Oestreich*. Photoredox-Catalyzed Transfer Aminochlorination of Unactivated Alkenes Using Oxime-Based Surrogates. ACS Catal., 2025

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。