【Org. Lett.】南昌大学黄程/蔡琥课题组:有机光氧化还原/钴协同催化四氢萘与唑类N−H键放氢偶联芳构化反应

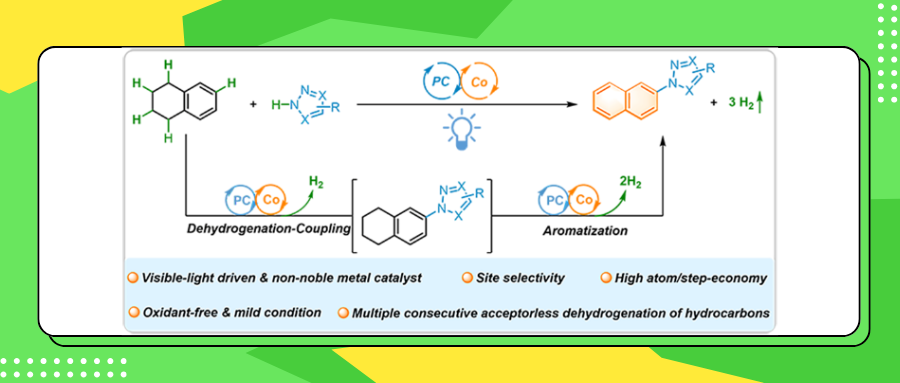

N-(β-萘基)唑是一类重要的N-芳基唑类化合物,在药物化学、材料科学和有机合成(图1 A)领域中具有广泛的应用。因此,开发一种绿色高效的策略合成此类化合物,具有重要意义。过渡金属催化预官能团化的芳烃与胺的N−H键交叉偶联反应是获得此类分子的经典方法(图1 B, a)。然而,在此反应过程中,芳香族偶联体通常需要预先卤化,导致此类方法具有低原子和步骤经济性的缺点。芳烃C−H键与胺的N−H键脱氢偶联反应是合成N-芳基唑类化合物的一种极具吸引力的反应,具有高的步骤经济性和原子经济性。在该领域中,光催化、电催化和电光催化等诸多体系被建立起来。尽管取得了重大进展,但由于芳烃的固有电子性质,目前大多数研究主要集中在构建α位萘胺衍生物(图1B,b)。通过C−H/N−H脱氢交叉偶联方法位点选择性合成N-(β-萘基)唑类化合物仍难以实现。

图 1 反应设计(来源:Org. Lett.)

基于上述挑战性问题,南昌大学黄程/蔡琥课题组报道了有机光氧化还原和钴协同催化体系,在可见光照射下,实现了四氢萘与唑类的串联无受体脱氢偶联芳构化反应,位点选择性实现了N-(β-萘基)唑类化合物的合成(图1B,c),相关研究成果发表在Organic Letters。

有机光氧化还原/钴协同催化四氢萘与唑类N−H键放氢偶联芳构化反应

作者以1,2,3,4-四氢萘1a和4-甲基-1H-吡唑2a作为模板底物,对溶剂、光催化剂等进行了筛选。最终发现室温下在N2氛围中,1,2,3,4-四氢萘(3.0 equiv)、4-甲基-1H-吡唑(1.0 equiv)、Mes-3,6-tBu2-Acr-Ph+BF4- (5 mol%)、Co(dmgH)(dmgH2)Cl2(5 mol%)在乙腈溶剂中用445 nm LED灯照射反应20小时,可以得到85%的目标产物3a。

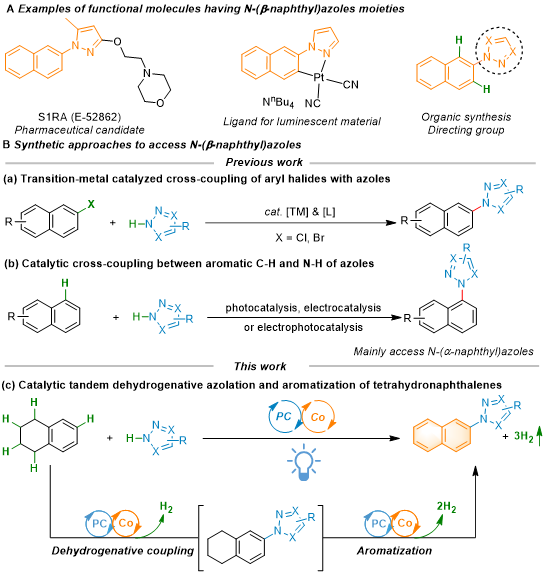

在确定最佳反应条件后,作者进行了机理研究实验(图2)。首先,作者分别开展了自由基捕获实验和电子顺磁共振光谱(EPR)实验,验证了N自由基的存在(图2A和2B)。随后,作者通过Stern−Volmer荧光淬灭实验,表明4-甲基-1H-吡唑2a和光催化剂之间的单电子转移(SET)形成N自由基(图2C)。通过对反应历程研究以及萘6a代替1,2,3,4-四氢萘1a的对照反应(图2D和2E),可以推测出该反应先经历唑类与芳基β位C-H交叉偶联,随后四氢萘骨架再脱氢芳构化。

图 2 反应机理研究(来源:Org. Lett.)

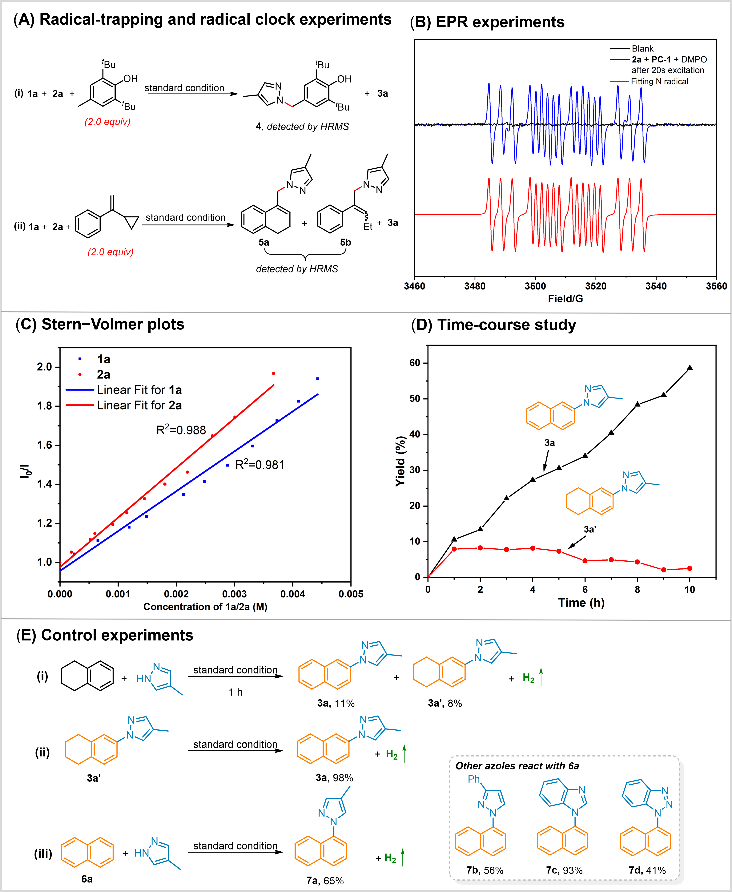

基于上述实验结果,作者提出了一个合理的机理(图3A)。首先,在可见光照射下,吖啶光催化剂Mes-Acr+被光激发至激发态Mes-Acr+*,其与4-甲基-1H-吡唑2a发生单电子转移作用,脱质子后生成N自由基中间体I以及Mes-Acr•。随后,所得中间体I与1,2,3,4-四氢萘1a的β位进行自由基加成,得到二烯基自由基中间体II。另一方面,Mes-Acr•将[CoIII]还原为[CoII]。随后,中间体II通过[CoII]介导的氢原子转移(HAT)去饱和,得到C-N交叉偶联产物III和[CoIII-H],[CoIII-H]与H+的反应伴随着钴催化剂的再生而放出H2。随后,产物III被激发态光催化剂氧化生成自由基阳离子中间体IV,其经历去质子化生成自由基中间体V。该中间体经历钴介导的HAT去饱和得到中间体VI。在此,作者认为中间体VI可能经历相同的氧化(VII),去质子化(VIII)和钴介导的HAT去饱和化以获得完全芳构化的产物3a。最后,作者通过密度泛函理论(DFT)计算验证了1,2,3,4-四氢萘1a的反应位点选择性(图3B)。

图3 可能的反应机理(来源:Org. Lett.)

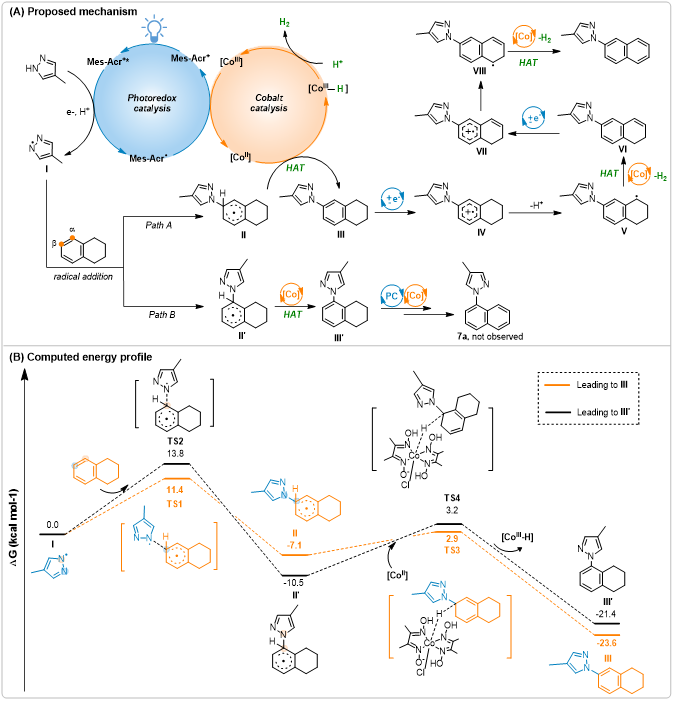

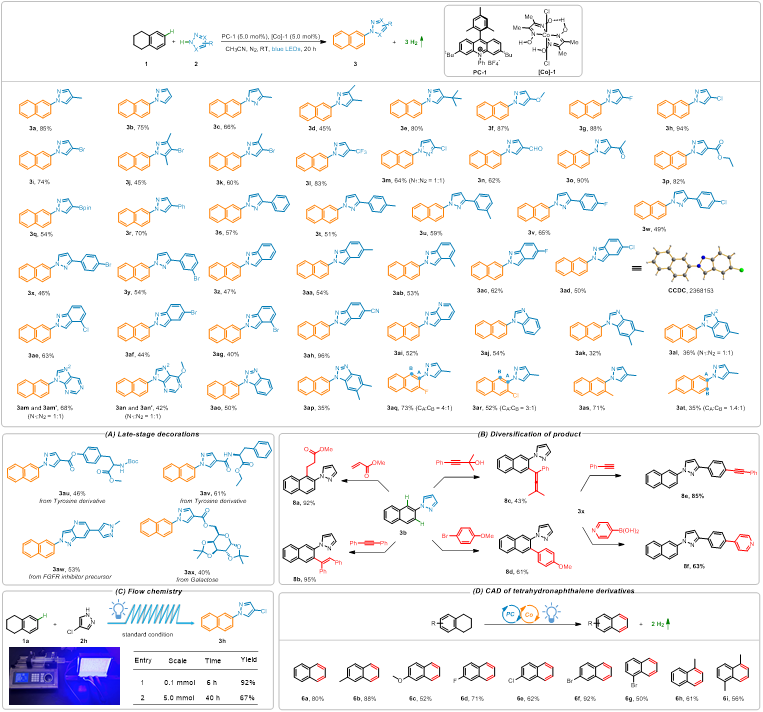

随后,作者考察了1,2,3,4-四氢萘与唑类底物的兼容性。如图4所示,令人满意的是,该反应对于多种唑类底物包括吡唑、3-苯基吡唑、吲唑、苯并咪唑、苯并三氮唑都有很好的官能团耐受性,高效的获得了目标产物。此外,多种四氢萘底物也能兼容该反应。

图 4 底物范围及合成应用(来源:Org. Lett.)

随后,作者通过对药物分子活性片段的修饰,展现了该方法在药物合成修饰领域的潜在价值(图4A)。紧接着,作者对产物进行了一系列的衍生应用(图4B)。为了展示该合成方法的实用性,作者利用连续流动光化学装置开展了放大反应,获得了较为满意的收率(图4C)。最后,作者将该反应策略应用于四氢萘的无受体脱氢反应(图4D),可以将一系列四氢萘底物以较高产率转化为萘骨架,并释放出氢气。

综上所述,作者利用光/钴协同催化策略,实现了四氢萘与唑类化合物的脱氢偶联芳构化反应。该策略能够从非萘前体中快速获得有价值的N-(β-萘基)唑类化合物,并产生唯一副产物H2。该反应具有高的原子经济性和步骤经济性,底物范围广、官能团耐受性好等优点。作者利用自由基捕获实验、电子顺磁共振实验、光谱实验和反应历程实验证实,该反应发生了N自由基介导的C−N键形成及随后的脱氢芳构化。DFT计算阐明了C−N键形成过程中的位点选择性。复杂化合物的后期修饰、产品的衍生化、连续流实验以及四氢萘无受体脱氢实验进一步证明了该反应策略的实用价值。

该工作以“Tandem Azolation/Aromatization of Tetrahydronaphthalenes with Hydrogen Evolution via Organophotoredox/Cobalt Dual Catalysis”为题发表在Organic Letters (DOI: 10.1021/acs.orglett.5c00640). 论文第一作者为南昌大学博士研究生唐胜,通讯作者为南昌大学蔡琥教授和黄程副教授(论文作者:Cheng Huang, Sheng Tang, Chen-Lu Wang, Chen Kang,Ying Wang, Yaru Jing, Zhong-Ming Ye, Zhenhong Wei, and Hu Cai)。研究工作得到了国家自然科学基金青年基金、江西省自然科学基金青年项目和江西省自然科学基金面上项目的支持。

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。