金属有机框架材料用于光催化水分解及CO2还原

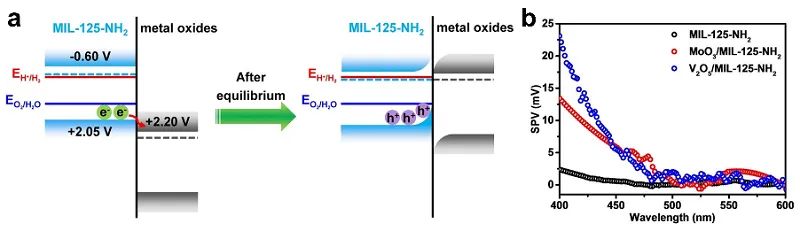

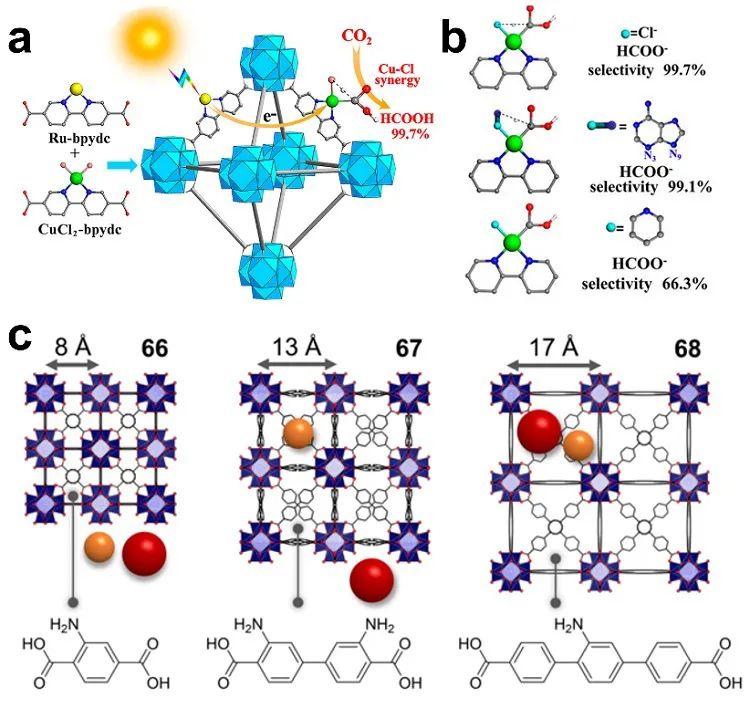

摘要:中国科学技术大学江海龙教授课题组针对MOFs在光催化水分解与CO2还原领域的进展,及相关表征手段进行了综述;同时,对MOFs的类半导体特性,及MOFs光催化研究中的问题与未来发展进行了讨论

查看更多

相关阅读

热门文章

热门标签

光化学led光源

连续流光反应釜应用场景

光催化醛不对称形式交叉偶联

光催化制乙醇

温控光化学反应仪

光催化对烯烃进行烷氧基化重氮甲基化

光催化合成维生素B反应方程式

光催化α-羟基酸

光催化合成2,3-二胺

光催化制备四氯化碳化合物

光催化还原二氧化碳制乙烷

光引发的重排反应

光合成甲醇

光催化脱氧氢烷基化修饰

光催化构建α-CF3-炔

光化学羰基自由基生成方法

可见光诱导肟酯C-C键的断裂

实验室光化学反应仪

有机光催化

光催化BCBs烷基芳基化反应

气固相光催化反应器

光催化烯丙基醋酸酯

光化学合成芳基胺

光催化烷烃C–H键固SO2构建砜

光去羰基反应方程式

石英玻璃反应釜

光诱导下Co催化下Semipinacol重排新方法

光催化草酸盐促进醇的脱氧羧酸化

可见光催化羰基类化合物

光催化制酯

led光反应仪

善施科技完成 Pre-A 轮融资

光催化脱硫反应釜

光催化间苯二酚-甲醛树脂

光催化烯烃合成β-氨基酸衍生物

光催化合成β- 氨基酯

光流体微通道反应器选型

科研级光催化反应器

分子光谱学应用

光催化构建构建硫杂环丁烷

光氧化还原催化

石英微通道光反应器

可见光催化芳基环丙烷开环官能团化反应

光催化木质素解聚

光还原催化乙烯和CO₂合成可光降解聚乙烯

光氧化还原

光催化光敏药物合成

光催化降解苯酚

复旦大学

光催化分解反应

陕西科技大学

有机光氧化还原催化剂10-苯基吩噻嗪

光催化制氢反应仪

北京光化学反应仪

光催化偶联合成烯丙基三级烷基胺

光化学反应机理

固定床光反应器选型

光催化降解芳香族污染物

led光化学反应仪

光化学耦合

吉林大学

石英光反应釜

光氧化

光催化甲烷氧化制甲醇

光催化烷烃与芳基溴化物交叉偶联

精密光化学反应仪

紫外光反应器

光催化氧化还原

光催化降解抗生素废水

有机磺酸

光催化合成松香烷型二萜

光催化烯烃的溴烷基化反应

光催化环丙烷的去消旋化

溴代烷烃

光催化甲烷选择性氧化制甲醇

天津光化学反应仪厂家

有机化合物脱氢偶联

光催化三氟甲烷亚磺酸钠

光催化聚合反应

光催化合成

全波段光反应仪

10工位光催化反应器

光催化剂选择

光化学反应仪光源选择

光催化蒽的不对称[4+2]去芳构化

光催化硝基苯加氢反应

光催化苯基甘氨酸

光催化构建氢噻吩和吡咯结构

可见光催化还原芳香硝基化合物

光催化氯化苄自偶联反应

高温高压光反应釜

平行光光源

光催化去除水中邻苯二甲酸酯

光催化芳基溴的选择性氰甲基化

微通道反应装置

UV光化学反应仪

高通量光反应仪厂家

光诱导硝基氧化合成

光催化伯胺类化合物

甲烷光催化氧化偶联

光催化合成芳胺

光催化氧化还原反应制备香料中间体

光诱导下芳基卤代物与羧酸化合物合成硫酯

光催化微流体反应设备

合成气和烯丙基sp3 C–H键的选择性芳基化/烷基化

开放式光催化光源

光氧化反应

光化学合成氮杂环庚烷

乙烯和CO₂合成可光降解聚乙烯

溴二氟烷基

光催化合成芳胺及衍生物

光催化醇类化合物

光生电荷

高通量光催化反应器

led光化学反应仪控温

光催化降解塑料

南京理工大学

光催化氧化甲苯制苯甲醛

光催化氧化糠醛

光催化制苯甲酸

光催化聚乙烯转化为乙烯

光催化低温乙苯转化

光催化唑类N-H与烯烃的氢胺化反应

光催化微塑料升级转化偶联

工业级光流体反应器

光催化乙酸偶联生产丁二酸

光催化丙烯醛自由加成反应

重氮化合物可见光诱导反应

磺胺嘧啶

光催化降解VOCs废气

天津光化学反应仪报价

深紫外光化学反应仪厂家

单工位光反应仪器

钙钛矿光催化剂

光催化α-C–H键芳基化

光催化亚磺酰胺

光催化还原制苯胺

大容量光化学反应仪价格

光催化脱氢还原

光催化生成2-吲哚酮

光催化反应釜材质

光催化糖类

光诱导Pd催化丁二烯与吲哚的串联不对称去芳构化反应

光化学反应仪使用说明书

光氧化还原催化实现脱羧交叉偶联

电化学

光催化医药合成反应釜

光催化合成BCP醚类衍生物

天津光化学反应仪

光催化偶联制乙醇

微通道反应器工作原理

光催化环丙酰胺无受体脱氢开环

光催化聚乙烯

华中师范大学

光氧化还原协同催化丙二烯的芳磺酰化

石英通道连续流反应器

连续流光反应器制备异噻唑

光催化构建α-氨基酸

烯烃二卤化

光催化反应基本过程

光化学反应仪怎么选择

固定床光反应器优势

多相光催化氧化降解废水中抗生素

光催化降解有机物

有机合成光化学反应仪

光化学反应仪配套设备

光氧化还原催化构建C-苷

深紫外光催化反应器

CO2光催化还原

光还原反应原理

光催化三氟乙酸对芳烃的三氟甲基化

可见光催化芳烃C-H胺基化

上海多试管光化学反应仪

光催化烯烃和一级杂芳基胺的反马氏氢胺化反应

单工位光反应仪

光催化有机合成地屈孕酮

天津大学雷圣宾教授课题组

光催化降解环丙沙星

黄素光催化去饱和与环氧反应

光去羰基反应原理

光催化反应原理

光化学反应仪内置搅拌原理

光催化烯基卤与α-硅胺的交叉偶联构建烯丙基叔胺

光化学反应釜

光促铜催化脱羧卤磺酰化反应

偶联

N-杂环卡宾非均相光催化

烯烃的反马氏氢硫化反应

南京光化学反应仪哪家好

光催化剂合成原理

6工位光化学反应仪

光化学反应仪温度控制系统

光催化合成钛磺酸框架

二维富勒烯

烷基炔烃的双官能化转化

连续流光化学合成

光催化和钴催化非活性烯烃环异构化合成杂环

华中科技大学

光化学合成策略

光催化脂肪族羧酸脱羧卤代

100ml微通道光反应器

光化学反应仪光源

玻璃光催化反应釜技术参数

光催化还原CO2

光催化酰胺自由基插入双环丁烷转化

连续流光反应釜

光催化构建氟取代叔脂肪高烯丙基胺

光催化二芳基醚分子转化为两个苯酚分子

水凝胶

X射线光化学反应仪

光催化析氢实验装置

光诱导催化烯丙基C-H键酰氧基化

光催化喹啉衍生物

马来酰亚胺衍生物

光催化合成N-烷基苯胺

光催化sp3C−H键氧化反应

微通道光反应器设计原理

光催化原位生成芳基磺铵盐

烯烃的氢二氟甲基化

光催化C-H官能团化实现吲哚的不对称去芳构化

光催化制醛

有机光化学反应应用

光催化C−H键杂芳化反应

硝基苯乙炔修饰

海南光化学反应仪

非均相光催化

风冷控温平行光反应仪

连续流光反应器设计原理

光催化合成苯并咔唑类化合物

光催化末端烯烃

可见光催化合成三环氮杂芳烃

可见光催化有机硫去氯氢反应

微通道反应器的材质选择

光催化吡啶重排环化

光催化烯烃烯丙位C-H键与芳基磺酰化反应

常州光化学反应仪厂家

光催化促进亚磺酰胺合成

平行光反应仪技术参数

光催化呋喃与胺的亲核-亲核偶联反应

光催化降解PAEs

光化学衍生装置

光异构化反应

光催化甲苯制苯甲醛

光催化合成氟烷基酮化合物

光偶联反应方程式

光降解反应釜应用场景

光催化羧酸

玻璃光反应釜

光催化反马氏氢胺化反应

光化学

光化学制备烯烃

光功能材料基本原理

光催化合成地屈孕酮

平行光反应仪实际应用

光催化还原制酮

工业级光化学反应仪

光偶联反应原理

磺胺甲恶唑抗生素

钍簇

可见光催化氯化反应

深紫外光化学微反应器

盘管式连续流光反应器

光催化合成醇类化合物

光催化还原

光催化合成光学活性联烯

光催化反应釜反应腔

光催化硅基羧酸化合物

光化学反应仪功率

光催化降解甲胺

光催化过氧化氢

光催化环烷烃与苄溴的C−C键交叉偶联

光催化实现苯环对位C-H键胺化

齐齐哈尔大学

光氧化还原共催化烯烃氨酰化合成β2,2-氨基酯

光化学反应仪器厂家

盘管式聚合物微通道光反应器

光反应仪器选型

微通道反应器设计参数

C-H键活化偶联

可见光驱动的单金属交叉亲电偶联反应

光催化合成β-酮一级氯化物

可见光催化还原硝基化合物

单孔位光反应仪

光催化水氧化

光催化苯甲醚类化合物

光氯化反应釜

光功能材料表征方法

光催化醇与氯代芳烃的脱氧交叉偶联反应

近红外区光化学反应仪

光诱导芳烃分子内环加成去芳构化

光催化甲烷制乙醛

光催化还原反应釜

光催化合成C₂H₆

光催化合成手性烯丙基砜类化合物

光诱导

光催化反应釜作用

光催化制二芳基硅化物

郑州光化学反应仪

光诱导下脱氧官能化修饰新方法

光催化烯丙基C–H酰氧基化反应

光诱导水促进芳基烯烃C=C的歧化裂解

光催化合成2-羟基苯并呋喃-3(2H)-酮

二芳基二氢吩嗪基多孔有机聚合物

光氯化反应釜定制

可见光催化不对称烯丙基烷基化反应

光催化反应器装置

光催化碳氟磺酰化

光流体微通道反应器参数

光催化实现烯烃的芳氮化

光诱导催化构建Z-烯烃

光催化氧化降解盐酸四环素

光催化合成醚类化合物

光催化炔烃合成N-芳基吡咯类化合物

光反应釜设计温度

光催化剂种类

光催化生物质多元醇制备乙醇胺

光催化芳基卤

光催化反应器常见故障问题

光降解反应釜

光化学反应仪产物分析

酮烯胺

多功能光化学反应仪

光催化合成酯类化合物

光催化芳烃直接胺化

平行光化学反应仪

平行光反应仪光源参数

光催化的不对称烯烃异构化

光化学反应仪生产厂家

光催化合成芳基胺

紫外光反应仪

多通道光化学反应仪

加州大学洛杉矶分校

光化学反应仪进口

光电催化醇的C-C键断裂转化

光催化Meerwein型溴芳基化反应

有机光反应器

光诱导多组分分子内环化/羟基三氟甲基化级联反应

光化学反应仪转速

可见光催化从环己酮

光氧化合成应用

有机光化学反应仪

光催化反应釜维护保养

复旦大学张立武

板式微通道光反应器

玻璃光反应釜压力

光化学反应仪器生产厂家

光致异构化合成

低温光化学反应仪

光催化合成合成环状胺

光催化羧酸化合物结构重塑

光催化甲醇脱氢

光催化氧化

玻璃光催化反应釜

玻璃光催化反应釜工作原理

光催化反应方程式

二硫化物光化学合成

气相沉积法制光催化剂

光催化构建α-SCF2H环戊酮

光诱导碘代烷烃的胺化反应方法学

自由基加成反应

光流体微通道反应器工作原理

可见光催化脂肪烃

釜式光反应器厂商

光催化氧化胺偶联

实验室光化学反应仪选购指南

光催化剂设计

光催化构建富含 C(sp3)的偕二硼砌块

地屈孕酮光合成设备

大通量光化学反应仪

光催化糖类转化制备5-羟甲基糠醛

玻璃光化学反应釜

可见光催化降解黄药

光催化氧化自由基极性交叉

平行光反应仪特点

光催化苄胺偶联

光催化合成氮杂环庚烷

模板法制光催化剂

国产光化学反应仪

不锈钢光反应釜

光催化反应釜冷却装置

光催化碳原子删除的色原酮二烯骨架编辑

光催化合成含硼杂环化合物

光催化制α‑叔伯胺

光催化合成氮杂芳环羧基化合物

光催化合成C4化合物

金属氧化物光催化剂

光诱导Pd催化烯丙基C-H氧化

实验室级光化学反应仪

光催化构建支链烷基胺

液冷光化学反应仪

有机光化学合成应用

光氧化还原催化苄位选择性酰化反应

光诱导共轭合成1,2,4-三氮唑

光反应釜容量选型

光催化一级杂芳基胺

有机光催化合成地屈孕酮

光催化5-羟甲基糠醛

光催化反应器工作原理

光反应仪独立调光

光催化硝酮

双原子催化CO2光合成C2H4

光催化CH4制C2H4

国产光化学反应仪公司

光催化合成烯丙基硅化合物

浙江大学

光催化合成烯烃

普林斯顿大学

光降解抗生素

可见光催化N-烷基化

光催化饱和杂环酮与胺的脱氢去饱和偶联

光化学反应特点

双供体-受体有机网络光合成过氧化氢

水光催化轻烯烃的双羟基化制备二元醇

光催化木质素生物质转化为芳香族单体

广东工业大学

不锈钢反应釜

水光催化去芳构化[2+2]环加成反应

光催化杂环苄位C-H键氯化

光敏化合成

光催化制备乙二胺

光催化CO促进羰基化

光催化合成高炔丙醇化合物

可见光催化二芳基醚的C-O键断裂

烯二炔的环化

光催化降解反应釜

光催化Heck类偶联反应

光诱导脱羧烷基化反应

丙酮光催化脱氢偶联制备2,5-己二酮

有机合成

微通道反应器压力值

光催化实现烯烃与醇的脱氧交叉偶联

光催化反应器

光催化制备醛

光催化氧化甲烷

光化学反应

微通道反应器压力值设计

光催化合成β2,2-氨基酯

可见光诱导构建非天然氨基酸

光催化芳基卤和羧酸构建硫酯

平行光催化反应器

三甲基氯硅烷

光催化降解五氯苯酚

光催化合成吡唑硼化物

光催化基本原理

光催化制醇类化合物

光化学反应仪规格

烯烃双官能团化反应

光异构化

光催化合成α‑叔伯胺

中国矿业大学

可见光诱导的钴催化烯烃双膦化反应

光催化制备前-芳香中间体

光催化N-苯基哌啶的去饱和 β-C(sp3)–H酰胺化方法

光催化氧化法

光催化合成磺酰亚胺酰胺

光催化烯烃α-酰化反应

光诱导下烷基胺的远程溴化修饰新方法

单工位光化学反应仪

西湖大学

实验室多功能光化学反应仪

科研级光反应仪器

筒式微通道反应器

光诱导加成实现螺桨烷双官能团化反应

高压光化学反应釜

光氯代反应原理

可见光催化

光催化芳基烯烃C=C键的歧化裂解

风冷控温6孔光反应仪

光催化尾气分解

光化学反应仪采购

邻苯二甲酰亚胺自由基

光催化产业化

光化学反应仪维护

水制氢

紫外光催化反应器

布里斯托大学

光催化微流体反应器设备

led光反应器

光催化合成2-取代萘

光化学反应仪使用指南

光氧化还原催化丙烯酸酯

光化学led光源波长

光催化硝基芳烃

多功能光催化反应器

工业级盘管式连续流光反应器

有机

急需光化学反应仪

光催化生成烷基自由基

可见光合成多取代吡咯

6000ml连续流光反应器

光催化降解有机污染物

光催化氧化降解抗生素

多功能光化学反应仪功能

内置搅拌光反应仪

多试管光化学反应仪价格

光催化降解仪器

光催化甲苯氧化

氟聚合物

可见光催化剂耦合高级氧化工艺

光催化制备2,5-己二酮

光催化有机合成钛磺酸框架

马来酰亚胺

寡聚物

光反应釜搅拌速度

光化学反应仪市场

光催化解聚木质素

武汉光化学反应仪厂家

光诱导下三元催化下γ-氨基的官能化转化

光还原反应

烷基磺酰化反应

光催化α-羟基酸合成α-酮酸

多位光化学反应仪报价

光催化药物合成

光催化LED光源

室温光催化氧化甲烷

光化学反应仪市场分布

光催化喹啉衍生物C(sp2)-H官能化反应

光催化自由基诱导碳碳双键和官能团易位

超分子光-酶偶联催化水污染物绿色降解

可见光催化穿梭二溴化

光催化交叉亲电偶联反应

光催化诱导脂肪胺α-C(sp3)−H键膦酰化

光催化磺胺嘧啶

光催化反应釜光源

光催化实验

光催化还原制烯烃

芳香烯烃高效氧化裂解

光催化合成吲哚酮类化合物

光催化丁二烯

光催化不饱和烃

光催化甲烷氧化

光催化降解四环素

光催化芳基环丙烷和硝酮偶极环加成反应

光催化降解

全波段光化学反应仪

氨基悬链烯烃

光催化合成β-氨基酸酯

玻璃微通道反应器

可见光催化合成腈类化合物

常州光化学反应仪价格

光催化实验设备

光催化丁二烯与吲哚的串联不对称去芳构化反应

光催化甲烷制甲醛

剑桥大学

可见光催化醛和铵盐合成腈类化合物

光反应器LED光源

可见光还原交叉偶联

光催化γ-氨基官能化修饰

光催化氧化技术

光化学反应仪哪家好

流动化学光反应器

光催化交流研讨会

有机光催化剂应用领域

自由基

偶氮苯

光催化剂降解诺氟沙星

可见光诱导双核金催化脱卤硼化

光催化制备5-羟甲基糠醛

光致异构化合成应用

光催化[2+2]环加成反应

聚四氟乙烯反应釜

光催化烯烃不对称双官能团化

光芬顿法

光电催化

光催化苯胺

芳烃的光氧化

光催化合成α-酮酯

实验室光化学反应釜工作原理

光催化

光催化甲烷

光氯化反应釜厂家

光催化构建酰基缩醛衍生物

光化学反应釜厂家

烯丙基sp3 C–H键烷基化

对硝基苯光催化还原制苯胺

光催化制备乙醇胺

高精密光化学反应仪

高压光反应釜耐压

深紫外光反应器

紫外可见光化学反应仪

光催化对映选择性C-H官能团化实现吲哚的不对称去芳构化

微通道反应器持液量设计

可见光催化葡萄糖

单工位光催化反应器

工业级光催化降解反应釜

光催化环丙基酮去消旋化

光化学反应仪常见问题

光催化磺酰胺氮C-H键芳杂环反应

丙烯酰苯胺自由基环化反应

红外光化学反应仪

光催化加成反应

溴代氟酰基芳烃与多种烯烃的自由基环化反应

光诱导的扁桃酸与醇氧化酯化反应

可见光催化活化C-H氨基化的反应方法学

光化学合成N-糖苷

光催化合成过氧化氢

氮杂环丙烷

香港大学

光催化1,2-氨基醇合成

光流体微反应器报价

光催化聚乙烯转化为丙酸

光催化去消旋化反应

亚甲基蓝

光化学反应仪分类

光催化三氯甲基烯烃内酯化

光催化不对称还原交叉偶联

微通道反应设备

光催化环加成反应合成手性双环己烷类化合物

光化学反应仪说明书

光催化制2,5-二甲酰基呋喃

光催化甲苯

单孔光化学反应仪

光催化制备地屈孕酮

光催化制酮

有机光化学合成基本原理

光催化卡宾自由基阴离子插入反应

光催化N-糖苷合成

光化学反应仪搅拌方式

光催化有机污染物矿化

纳米光催化剂

光催化芳构化驱动C-C键断裂的交叉偶联

高通量光反应仪

光催化苯酚

光电催化芳烃的脱羧三氟甲基化

光催化生成乙烯

光催化连续流反应器

异相光催化氯化苄自偶联

自由基还原交叉偶联

光催化合成甲酸苯酯类化合物

光催化烯丙基C-H键胺化构建支链胺

不锈钢光化学反应釜

N-烷基苯胺

光催化CO₂还原制C2H4

康奈尔大学

光化学合成仪

高压光反应釜

光催化降解技术

有机光催化合成2-哌啶酮

光催化sp3–sp3氧化偶联立体选择性合成氨基酸

武汉光化学反应仪价格

光催化C-H键活化构建α-手性烷基膦

微通道反应器定制

光化学合成

室温光催化氧化甲烷制备液相产物

高压光反应釜应用场景

紫外单孔光反应仪

上海大学

单工位LED光反应器

光催化苯甲醚

光催化乙炔制乙烯

光诱导电荷存储

甲烷氧化偶联制轻烷烃

光催化反应釜降解

平行光反应仪维护

光催化氢氟磺酰化

室温光化学反应仪

光催化构建环状内酯衍生物

光化学反应仪恒温循环水控温

光化学反应仪优势

内照式光化学反应釜

光催化降解BPA

光化学反应仪选型

光化学反应釜类型

光诱导紫苏迷迭香酸生物合成

led光反应仪器

可见光催化芳香烯烃氧化裂解

多试管光化学反应仪

紫外光连续流反应器

光化学合成基本原理

新加坡国立大学

光连续流反应器

光反应釜

光化学有机反应

光催化降解氧氟沙星

光催化选择性氧化芳香醇

光诱导下芳烃C-H 键直接胺化反应

全波段光反应器

阿德莱德大学

光催化丙酮偶联制备2,5-己二酮

釜式光反应器

光反应器

光催化硫醚

光催化制氨基酸

连续流微通道反应器

光诱导合环构建环丁烷

光催化合成烯丙基砜衍生物

光催化合成维生素B

光化学反应仪厂家排名

光催化环丙叔醇

光催化实现烯烃的烷氧基重氮甲基化

上海光化学反应仪报价

可见光催化氧化伯、仲苄基 C(sp3)-H 键的亲核胺化

多电子

半导体光催化剂

光电共催化

多试管光化学反应仪厂家

单工位全波段光反应仪

多通道光催化反应器

光电催化苯乙烯碳胺化

多光源光化学反应仪厂家

光催化医药合成反应仪

复合光催化剂

可见光催化螺碳环化合物的解构氟化反应

光催化甲烷无氧偶联制乙烯

光诱导重排环化

釜式光反应器选型

玻璃通道光催化反应器

光化学反应釜选型

光引发的环化反应

光加成反应

光催化合成苯并膦氧化合物

光流体微反应器多少钱

光催化反应器在有机合成领域的应用

插烯反应

led光催化反应釜

光驱动三元催化脂肪胺γ-C−H键转化

光诱导电荷转移复合物

可见光催化硫氰化反应

光催化农药合成

光反应器点光源

微通道反应器光催化制地屈孕酮

光催化甲烷氧化制甲基

苄胺底物光催化偶联

连续流微反应器

曼彻斯特大学

郑州大学

平行光反应仪厂家

脂肪族羧酸脱羧卤代

光流体微反应器

光催化胺烷基化

等离子体催化

光催化甲烷制乙烯

光催化对硝基苯

光诱导吡啶扩环

光催化空气净化

光催化烯烃α-三氟甲基化

光反应釜分类

光催化合成H2O2

可见光催化氧化脱氢

光催化光源

光诱导含偶氮苯聚合物可逆固-液转变

光化学反应仪哪家性价比高

羧酸

风冷光化学反应仪

釜式光反应器厂家

光催化烯烃异构化

光催化制氢产率

光诱导构建硫代酰胺

可见光催化环己烯制环己烯酮

光诱导烯烃的插氮合环氮杂环丙烷化转化

光诱导烷基羧酸化合物的脱羧

光催化聚对苯二甲酸乙二醇酯瓶子公斤级降解

紫外光化学反应仪

光催化医药合成

光催化碳碳偶联反应

平行光反应仪品牌

光催化合成磺酰胺

光催化助力烯丙基C-H键胺化

光催化偶联

光催化乙烷氧气脱氢制乙烯

光化学介导饱和杂环酮脱氢

光催化乙烯基酮共轭加成

光环化反应方程式

OER

光诱导催化偕二氯烷烃的发散性去氯硼化反应

光催化降解水中污染物

光催化合成反应方程式

光流体微通道反应器中试

可见光催化合成酰胺和N-酰基脲

光氧化还原实现消旋联烯与醛还原偶联反应

光催化剂制备过程

铀酰光催化烯烃氧化裂解

光催化烯烃全氟异丙基化反应

光催化串联反应

板式微通道反应器

光催化反应速率

江苏大学

可见光诱导甲酸盐还原脱卤环化合成吲哚酮类化合物

光催化[3+2]环加成反应

光催化环己酮脱酰芳基化

光催化胺化

光催化烯烃与羧酸的氢-氟烷基化反应

叔烷基胺

光催化反应器常见故障解决办法

光催化芳烃对位选择性C-H键胺化新策略

高压光反应釜

光促进吡啶重排构建3-吡啶醇

多工位光化学反应仪

微通道反应器材质

平行光反应仪保养

光催化剂合成

光化学反应过程

光催化亚磺酰自由基与烯烃加成

光化学反应仪使用说明

光催化反应釜组成

光催化降解水中有机污染物

可见光诱导肟酯C-C键官能化反应

电催化制备硒基噁唑酮衍生物

光催化构建轴手性N-芳基喹唑啉酮

光催化反应器用途

光诱导烷基胺与伯醇的无受体脱氢偶联构建α-氨基酮

光催化烯烃2σ+2π环加成

光催化双分子烯烃还原偶联

光催化降解甲硝唑

生产级连续流光反应器

太阳能驱动耦合催化CO2还原为合成气

微通道光反应器

光催化构建芳基烷烃

中山大学

光催化制醇

光催化环己烷脱氢

光氧化还原双催化

光催化烯烃的芳硅化反应

光催化反应釜选型

光催化对四溴双酚A

甲苯光催化氧化制苯甲醛

光催化香料合成反应

光催化污水处理

光催化甲烷转化为高附加值化学品

光化学反应仪LED光源

光催化环丙烷

光催化合成甲醇

多功能平行光化学反应仪

光催化CH4和CO2偶联制乙醇

光催化合成α-氨基膦氧

光催化还原六价铬

光催化烯烃烷氧基重氮甲基化

光催化CO促进杂芳基迁移反应

光催化水处理

光催化去除四环素

光催化烯烃自由基还原交叉偶联

金属笼光催化制氢

光催化气体烷烃与芳基溴的交叉偶联

光催化醇脱氧芳基化

光催化耦合类芬顿反应去除污染物

光催化苯甲酸酯与烯丙醇的脱氧交叉偶联

光催化异氰与炔烃的碳/氢氰化反应

光促进脂肪胺远程C(sp3)–H键溴化

光催化甲烷氧化偶联

光催化酰胺化反应

金属光氧化还原交叉偶联

10工位光化学反应仪

有机光化学反应原理

光催化合成原理

光催化反应器使用注意事项

常温平行光反应仪

光催化α-氨基自由基与烯烃加成

光催化甲烷转化制备乙醇

光化学反应仪实验结果

光催化烯烃

光氧化还原双重催化

光诱导环丙酰胺与炔烃环化构建吡啶

工业级连续流反应器

光催化炔烃生产伯醇

光化学反应仪价格

光化学反应仪厂家

光催化氧化反应釜

光促进杂环苄基C(sp3)–H键多样性转化

光催化接力不对称催化

光催化修饰香料分子

光氧化还原-NHC

光催化反应光源

光诱导吡啶结构的骨架编辑

光催化制备环丁烷

光催化制备维生素B

光催化降解聚对苯二甲酸乙二醇酯塑料

光诱导镍催化烯烃碳卤化反应

光化学反应仪操作指南

光催化脱氢乙烷制乙烯

光催化烷烃

光催化重排合成芳乙胺

光催化制高炔丙醇化合物

多相光催化氧化降解抗生素

光化学反应仪精度

脂肪族异硫氰酸酯

光催化非活化烯丙醇的半频哪醇重排反应

石英微通道光反应器压力设计

光催化甲基酮脱酰炔基化反应

实验室光化学反应釜

光催化合成反应釜

山东大学

大连理工大学

二氟烷基自由基加成

光催化反应基本原理

糠醛

光催化异氰C-N键断裂生成烷基自由基

光化学反应仪光学系统

10孔光化学反应仪

氢烯基化

光催化自由基串联环化反应

光化学反应仪哪个品牌好

光催化甲烷制乙酸

光催化羧酸与S8的脱羧C-S构建

光催化气态烷烃和芳基溴化物偶联

连续可见光催化

光催化反应机理

光化学反应方程式

光去羰基反应

6孔平行光化学反应仪

光催化合成磺酰氟硼化物

光催化串联实现[3+2]环化构建α-SCF3环戊酮

Au-CeO2

光催化胺烷基化构建α‑叔伯胺

光催化制地屈孕酮

光催化烯烃双三氟甲硫基化反应

光催化氧化衍生醇

光氧化硫醇-烯交叉偶联反应

光催化卡宾与腈

光催化三氟甲基亚磺酸钠

光氧化合成原理

四川大学

地屈孕酮制备设备

高压光反应釜压力设计

有机光化学合成策略

光催化C-N偶联耦合产氢

光催化降解挥发性有机物

光催化反应釜使用说明书

JACS

光偶联反应

ghx光化学反应仪优势

光催化甲苯选择性氧化

微通道连续流光反应器

光催化合成合成2,3-二胺化合物

光催化反应器使用说明

光催化降解家禽粪便厌氧消化液中有机污染物

光诱导下双核Au催化偕二氯代化合物多样化硼化修饰

组合式反应釜

光化学反应仪地区分布

光催化合成超高分子量聚合物

平行光化学反应仪器

光催化构建烯丙基N,O-酰基-缩醛

会聚对电解-光催化策略

有机光化学反应类型

微反应器

多位光化学反应仪特点

光诱导催化选择性脱羧二氟甲基化

光催化芳基羧酸脱羧氧化

光催化制维生素D

可见光催化氧化烷烃

常温常压光解塑料

有机光催化剂分类

光酶选择性自由基环化

光催化塑料降解

光催化芳基溴的选择性氰化

可见光催化硫醇的选择性氧化脱氢偶联

高通量光反应仪选型

光催化N-酰胺

光催化合成多官能团34-二氢喹唑烷酮

水裂解

玻璃光催化反应釜耐压选型

光催化氧化甲苯

多位光化学反应仪厂家

光催化醛-烯烃偶联

光化学反应仪

北京理工大学

光催化反应釜医药合成

光催化氧化制甲醇

光催化H2O2

催化羧酸不同自由基的C-C交叉偶联

光反应釜搅拌方式

光催化CH4

光催化N-酰胺的α-三氟甲硫基化

光催化合成烷基氟磺酰化合物

光化学反应仪波长

光催化domino反应构建硫杂环丁烷

连续流光催化反应器

光催化吡啶骨架编辑构建双环吡唑啉

光驱动耦合催化CO2还原为合成气

光催化环丙烷胺酰化反应

光化学反应仪用途

光催化有机磷酸双自由基交叉偶联

光催化偶联反应

LED工业光反应器

光诱导脱硫交叉偶联

微通道反应器作用

光催化构建环丙烷化合物

光催化aza Paternò–Büchi反应构建氮杂环丁烷

光催化降解抗生素

连续流微通道光反应器

开放式光源

光催化BCP醚类衍生物合成

光催化反应釜厂家

光化学反应釜技术参数

光催化反应仪器选型

光氧化还原催化重排级联反应

光诱导Co催化还原不对称交叉偶联

石英微通道反应器

光催化自由基脱羧偶联反应

风冷LED光反应仪

光催化有机合成发应

光致异构化合成药物设计

光催化降解酚类物质

光催化甲烷制乙醇

高通量光化学反应仪

多位平行反应釜

光催化反应釜

连续流光反应器

光电催化硝酸盐还原产氨

平行光反应仪

光催化析氢设备

光化学反应仪参数

光催化降解PET-12塑料

光流体微通道反应器

光催化降解装置

光催化水相硫-芳基抗体偶联

光谱学技术有机化合物鉴定

光化学反应仪控温方式

光催化芬顿降解

光诱导H键-EDA复合物促进烯烃氢化硫化

光化学促进环己酮脱氢去饱和C-N偶联

光反应釜选型

光流体微反应器厂家

6孔平行光反应仪

ghx光化学反应仪

光催化烯烃的氨基-羧基化反应

光催化醛交叉偶联构建手性α-醇酮

光化学反应仪结构特点

安徽大学

光子自旋轨道耦合

光催化降解CIP

可见光光催化分子氧活化

光催化反应釜原理

led光化学反应仪波长

磁力搅拌器

可见光催化伯胺类化合物

可见区光化学反应仪

光诱导脱氢偶联

光化学反应釜如何选择

led光催化反应设备

去芳香性戊烯基化反应

光合成生物学

聚合物

光催化一级杂芳基胺与烯烃的分子间反马氏氢胺化反应

光催化亲核氟化

光催化合成亚磺酰胺

烯烃的连二磺酰化修饰

平行光反应仪厂家排名

光催化醚的脱氧交叉偶联

光催化5-羟甲基糠醛转化2,5-二甲酰基呋喃

光催化Meerwein型溴芳

光氧催化led光源

有机光化学基本概念

光催化α-羟基酸合成酒石酸衍生物

微通道连续流反应器

光催化硫醚的选择性氧化

光催化烯烃的氢化四氟异丙基化

光催化制甲醇

光化学基本概念

可见光光催化芳烃的C−H胺化反应

封端-糖基化

喹啉

光催化制氢

单孔位全波段光反应仪

光催化二甲醚

光催化亚磺酰胺实现烯烃的胺芳基化

胺的直接C-H官能化

石英微通道光催化反应器

光化学合成硫醚

光诱导钯催化体系

可见光驱动有机转化

地屈孕酮分子式

光流体反应器

紫外光化学反应仪多少钱

分子光谱学原理

光催化芳基醚C−H氧化

光电催化二氧化碳还原产甲醇

可见光催化脱羧溴化反应

光催化还原反应

烯丙基sp3 C–H键的选择性芳基化

光催化技术

多位光化学反应仪

光催化芳基氯化物与醇类合成硫醚

光催化降解盐酸四环素

高低温光催化反应器

光催化光异构化反应

华南师范大学

氮化硼

可见光光源

光催化药物降解

华东理工大学

微通道光反应器分类

光催化二氧化碳还原制乙烯

可见光催化构建苯并环丁醇

光催化矿化产物 CO2 转化为 CO

光促进羧酸与S8的脱羧C-S构建

分子光谱学概念

光催化烯烃的芳基烷基化反应

光氯代反应

小试级光反应器

光催化芳基氯与醇合成芳基烷基硫醚

高压光化学反应釜厂家

光催化蒽醌基环三核铜配合物

上海光化学反应仪

光反应仪统一调光

光催化领域

光催化合成α-氨基膦酸酯

固定床光反应器

叠氮化物

光催化环加成反应

光化学反应仪报价

多功能光化学反应仪器

光化学反应釜分类

光催化反应器类型

酶启发配位聚合物超分子酸构筑

光化学反应仪贵吗

光化学反应釜报价

光催化实现醛的α-叔烷基化

加州理工大学

紫外光化学反应釜

光催化醛-烯偶联反应

邻氟磺酰硼化反应

光催化合成手性双环己烷类化合物

光诱导合成CF3

三氯甲基化反应

可见光催化芳香杂环氮自由基对非活化烯烃加成反应

国产光化学反应仪厂家

光解对四溴双酚A

单孔光反应仪

高效光催化氧化偶联反应

玻璃光反应釜温度控制

硼化

可见光催化苯

上海光化学反应仪厂家排名

光催化硫醚化反应

光催化微流体反应装置

光催化有机污染物降解

光流体微通道反应器量产

有机光催化剂功能区别

光催化合成苯甲腈

固定床光反应器厂家

上海光化学反应釜

光催化合成轴手性N-芳基吡咯

二苯乙烯光异构化

光反应釜容量

光催化自芬顿降解水中有机污染物

光化学合成β-氨基醇

led光反应釜

可见光催化呋喃转化成吡咯化合物

可见光催化苄基三级C–H键直接羧基化反应

清华大学

光化学反应仪选购

光化学反应仪维修

有机光催化剂基本原理

厦门大学

光氧化还原催化芳香醚氢解

光催化甲烷偶联制乙烷

液相光化学反应釜

光诱导下串联合环修饰新方法

光催化合成酮类化合物

光催化醛与羰基或亚胺的不对称还原交叉偶联

可见光诱导的脱羧烯丙基化反应

合成可光降解聚乙烯

光诱导LMCT脱羧

哈尔滨工业大学

LED光反应仪

光酶选择性控制自由基反应

光催化水净化器

光催化降解诺氟沙星

光化学反应仪解决方案

光谱学技术化学反应机理研究

烷烃的光氧化

光诱导构建杂环或双环化合物

光诱导构建1、2-芳基杂芳基乙烷

单光源光反应仪

南开大学

异噻唑啉酮光催化降解

光催化合成三氟甲基酮

光催化去除有机污染物

加州大学伯克利分校

LED光催化反应器应用

上海光化学反应仪厂家

光催化析氢装置

郑州光化学反应仪报价

维生素B光合成设备

光功能材料制备

光催化甲烷转化

光催化轻质烷烃与芳基溴的偶联

光催化构建芳杂胺

光化学反应仪哪家比较靠谱

光化学硝基苯去芳构化

高精密光化学反应仪厂家

光催化苯胺和DIPEA的偶联反应

水热法制光催化剂

连续流光反应器分类

光催化氧化二氧化硫

光溴化反应

全波段光催化反应器

光催化制氢设备

光催化C-C键偶联反应

高精密光化学反应仪报价

光催化合成维生素B工艺流程

液冷控温光化学反应仪

光催化降解氟喹诺酮类抗生素

光催化羧酸盐生成亚磺酰胺

光促进3-烷基吡啶苄基C–H 键自由基氯化

光催化led光源

光催化脱羧反应

可见光催化还原炔丙基化反应

光引发的偶联反应

光催化脱羧C–C交叉偶联构建偕-二硼化合物

光催化合成芳基-烷基硫醚

光化学反应釜价格

光化学反应仪波波长选择

宾夕法尼亚大学

LED光催化反应器

光催化析氢有机耦联反应

光催化脱羧Giese反应

光化学C-N交叉偶联

光催化烷氧羰基保护仲胺的α-烷基化

光催化降解亚甲基蓝

光催化香料合成反应仪

光催化反应釜功能

光催化应用

光还原反应方程式

光诱导合成瓶刷聚合物

光聚合反应

小试级光化学反应仪

光化学反应仪技术标准

光引发偶联反应

光化学反应仪led光源功率

可见光催化烯烃双官能团化反应

光催化CO2还原制备C2H4

光催化氯二氟乙酸与烯烃的多样官能团化反应

地屈孕酮工艺流程

光化学反应仪选哪家

光催化BCBs酰胺的烷基芳基化反应

光催化合成稠多环邻氨基醇类化合物

三氟甲基化

光催化氧化甲烷制甲醇

光催化产氢

光催化多组分不对称Minisci反应构建手性β-卡波林

光催化合成硫醚

可见光微通道反应器

光催化剂制备原理

光催化色酮

C–H双官能团化反应

光诱导烯烃氮杂环丙烷化反应

光催化合成E-烯丙醇

光化学反应仪化工领域应用

光氧化还原吡哆醛自由基生物

光催化CO2还原为CH4

光铜共催化的自由基脱羧偶联反应

光诱导下脂肪烷烃与烯烃的偶联反应

光催化卤代反应

平行光反应仪选型

中国科学院

撬装微通道反应器

光氧化合成

光催化二甲苯氧化反应

g-C3N4

可见光化学反应仪

实验室光催化反应釜

光催化烯基重氮[3+2]环加成反应

光催化乙苯

光催化还原重金属离子

邻苯二甲酰亚胺

光催化α-叔碳伯胺合成

光反应釜报价

前景

光催化烯丙醇的半频哪醇重排反应

led光化学反应釜

可见光催化醛的不对称还原炔丙基化反应

光化学反应仪保养

大容量光化学反应仪

光反应釜用途

光引发的自由基反应

水相硫-芳基抗体偶联

中国地质大学

光催化制乙烯

北京光化学反应仪报价

重庆大学

光氧化还原催化苄基叔碳C-H键与CO2的羧酸化反应

光催化析氢耦合苯甲醇氧化

光催化分解水制氢

小试光反应器

光催化制备氨基酸

光催化烯烃与三氟甲烷亚磺酸钠发生三氟甲基硫代化反应

光催化木质素模型化合物

连续流光反应器

多位光化学反应仪优势

硝基芳烃

芳香族异硫氰酸酯

光反应器光源

光化学反应优势

可见光诱导唑类化合物C-H芳基化反应

光催化制乙烷

红外区光化学反应仪

光化学反应仪时间设置

光催化N-苯基哌啶β-C(sp³)–H酰胺化反应

CO2还原

光诱导催化sp3C−H键卤代

光催化酰基三氮唑构建酮

光氧化还原双重催化唑类化合物与芳基碘的C–H芳基化反应

光催化合成多环邻氨基醇类化合物

绿光照射下酮的 α 芳基化的光氧化

搅拌式光化学反应仪

光诱导下硝基氧化合成

光催化水消毒

盘管式光催化反应器

光催化合成氨基酸

朴玲钰

光合成

光催化降解对四溴双酚A

光催化合成2,3-二氢苯并吡喃-4-酮并吡咯烷类化合物

开放式光催化光源功率

可见光诱导膦催化的烯烃自由基环化

光催化降解磺胺甲恶唑抗生素

光催化降解水中四环素类抗生素

光催化合成磺酰氟化合物

单工位全波段光反应仪器

可见光诱导合成杂芳基碳-糖苷

有机光光合成过氧化氢

可换光源

光催化合成氨基酯

光微通道反应器

光催化氧化反应

南京光化学反应仪

光催化CO2还原

EDA 复合物

LED单工位光反应仪

溴烷基化反应

光诱导Pd催化制备芳基自由基前体

光化学合成有机化合物

光化学合成应用

光化学反应仪多少钱

海南光化学反应仪价格

高通量光反应仪工作原理

实验平行光反应仪

国内光化学反应仪现状

光催化水分解产氢

光催化自由基极性翻转环加成策略合成环状胺

光化学反应仪功能

光自由基加成反应

光催化构建氮杂环丁烷

光诱导烯基重氮[4+2]环加成反应

光催化合成环丁烷氧化吲哚骨架

海南光化学反应仪厂家

地屈孕酮光催化设备

维生素B分子式

光催化反应器香料合成

石英板式微通道光反应器

光化学反应仪维护保养

光催化制H2O2

常温光化学反应仪

可见光催化合成苯酚

噻蒽鎓盐光催化

光催化反应釜工作原理

光催化合成噁唑

光催化析氢反应器

可见光诱导有机膦促进磺酰肟盐的连续脱氧

光催化合成氮杂环丁烷

拉曼区光化学反应仪

光催化共轭二烯的对映选择性碳胺化反应

紫外光化学反应仪厂家

光催化生成C₂烃类化合物

小试级光催化反应器

光催化降解沙星类抗生素

南京光化学反应仪选哪个品牌

光催化实现C-杂原子与富电子芳基偶联

光催化乙炔氢氯化反应方法

光催化NHP酯合成手性烯丙基胺衍生物

芳基环丙烷与硝酮环加成反应

光诱导烯烃化学选择性芳杂化

光催化芳香醇

光催化富电子芳烃的碳-杂原子偶联

柱式微通道反应器

微通道反应器技术参数

有机光催化剂

实验室平行光反应仪

光催化三氟乙酰化反应

光流体微通道反应器厂家

光催化合成反应仪

贵州大学

光催化配套设备

光催化烷基C-H键选择性末端硼化转化

Science

烯烃的氢甲基化反应

光催化芳烃的氟磺酰甲基化

光催化氧化还原反应

光催化甘氨酸酯α-C–H官能团化构建非天然氨基酸

光催化脱羟糖自由基的N-糖基化反应

光化学反应仪led光源

光催化氮类化合物化学转化

烯醇硅醚转化为α,β-环氧酮

光催化析氢

福州大学

光诱导草酸生成二氧化碳自由基阴离子

多光源光化学反应仪报价

光催化水分解

光化学反应光源

光诱导下EDA复合物多组分交叉偶联新方法

盘管连续流反应器

大容量光化学反应仪厂家

三氟甲基硫代化反应

烯烃环异构化合成杂环

光催化合成2-哌啶酮

光催化烯醇硅醚的α-磺酰化反应

光催化氧化氮氧化物

高通量光反应仪报价

光催化降解聚乙烯

高压光化学反应釜报价

光催化脱羧卤磺酰化反应

光催化丙酮

常州光化学反应仪

光催化烯烃芳化氨甲酰化反应

光催化胺烷基化反应

光催化促进吡啶C4-选择性氟烷基化

多试管光化学反应仪多少钱

光催化降解水体有机污染物

东京大学

光催化有机材料合成

光催化氧化糠醛制备四氯化碳化合物

光催化胺与羧酸构建亚磺酰胺

光致异构化合成原理

深紫外光化学反应仪

光诱导活性聚合物网络

光催化构建全季碳羧酸化合物

光催化原理

光诱导不对称还原交叉偶联

光诱导铜催化脱羧 C-C偶联

光化学合成地屈孕酮

光化学合成维生素B

光加成反应方程式

西安交通大学

洛桑联邦理工学院

清洁可再生能源化学合成

光催化合成合成烯丙基硼

光氧化还原催化烯烃

光催化降解VOCs

光化学反应仪光强分析

定制光流体微通道反应器

光催化有机合成

光催化合成α-氨基羰基化合物

科研级光反应器

光催化炔烃

风冷平行光反应仪

光化学反应仪光源分类

光催化反应釜操作指南

光环化反应原理

微通道反应器持液量

光催化环加成反应构建碳环

微通道反应器

光催化CO₂还原生成C₂烃类化合物

光氧化还原反应

可见光催化杂环C-H烷基化反应

光化学反应仪应用

光催化还原法

可见光驱动硫脲和羧酸选择性合成

大连工业大学

光诱导下偶氮官能化合成吲唑

不锈钢微通道反应器

光化学反应仪设备

平行光反应仪光源

光化学合成连二醇

光催化合成α-硼基醛

光催化生物质脱氢

LED光化学反应仪

羧化反应

武汉光化学反应仪

光催化氧化硫醇制备二硫醚

光催化芳香醚氢解

光催化剂实现单电子转移

可见光催化芳香杂环氮自由基

北京大学

连续流反应器

光催化降解设备

光催化C-N偶联耦合

光催化甲烷制乙烷

可见光光氧化还原

光催化缺电子吲哚衍生物

光催化制合成三氟甲基酮

武汉大学

PHECOO

光催化丁二烯的不对称胺化

光催化构建糖胺

光催化烯烃的胺-磺酰胺化修饰

光催化构建手性β-卡波林

平行光反应仪精准液冷控温

光催化CO2环加成反应

光诱导催化邻烷基硝基苯的吖啶化转化

光催化去除难降解的芳香族污染物

并联LED光反应仪

β-内酰胺

香港城市大学

郑州光化学反应仪厂家

光催化磺胺嘧啶降解

可见光诱导催化卤代吡啶

led光催化反应器

光催化降解氯酚类化合物

光催化乙烷

Nature

光催化烷基卤的C-N偶联反应

光降解聚乙烯

基于芳基噻蒽鎓盐的烯烃

光流体微通道反应器定制

光催化有机卤胺烷基化反应

光反应仪

光自由基加成反应原理

有机光催化剂表征方法

微通道连续流反应器在医药生产中的应用

实验室光催化反应器

同济大学

光加成反应原理

光催化苯甲醚酰胺化反应

光流体微通道反应器小试

芝加哥大学

光诱导炔烃双官能团化反应

内置光催化光源

可见光诱导下氮杂尿嘧啶的C−H硅基化反应

石英光化学反应釜

光环化反应

光催化合成多取代氮杂环庚烷

烯烃

光催化合成应用

光催化合成镇痛药芬太尼

开普敦大学

光催化交叉偶联构建烯丙胺

光催化合成酰基酮产物

玻璃通道连续流反应器

有机光催化剂应用场景

光催化诱导BCPs三组分自由基接力反应

可见光催化合成手性醇类化合物

UV光反应器波长

可见光催化二氯化

第23届有机合成国际会议

光谱学技术药物研发

光催化降解法

光化学反应仪工作原理

芳香酮化合物光敏剂

光诱导实现天然糖类化合物位点选择性

光催化末端烯烃生产伯醇

华南理工大学

光催化制醚

光催化苯甲醚酰胺化

玻璃连续流反应器

光催化合成苯并噻唑衍

光催化烯烃的氧炔基化

国内光化学反应仪

XPA光化学反应仪

光诱导γ-杂芳基化修饰新方法

光催化烷基溴三氟乙酰化反应

光反应釜材质

光催化微通道反应器

光催化环氧乙烷的开环不对称炔基化反应

光化学反应仪进口风险

光诱导交叉偶联

光催化微流体反应器

多光源光化学反应仪

光催化甲烷制甲醇

UV光反应器

可见光催化葡萄糖产HMF

邻苯二甲酸酯的碳和氢同位素分馏

紫外光化学反应仪使用说明

全波段LED光反应仪

光催化光源波长选型

科研级光化学反应仪

光催化水分解制氢

光溴化反应釜

紫外光化学反应仪波长

光催化构建双环吡唑啉和吡唑结构

光催化降解二氯苯酚

液冷光催化反应器

光诱导芳基碳碘键活化

偕溴代硝基环丁烷

光催化降解邻苯二甲酸酯

光催化合成乙烷

有机光化学反应机理

光催化合成氮杂环丁烷化合物

光催化电子转移反应

bromide

光催化聚乙烯转化为乙烯和丙酸

实验室光反应釜

光催化烯烃碳卤化反应

Angew

光诱导构建γ-硫代内酰胺

光催化氧化5-羟甲基糠醛

有机光催化剂制备

烯烃的光氧化

光催化羧酸与芳基碘的酯化反应

光催化羧酸盐生成磺酰亚胺酰胺

光化学合成多环邻氨基醇类化合物

可见光催化苯和脂肪烃选择性偶联

光化学反应仪行业标准

光催化酰胺BCBs与α-羰基烷基溴的自由基加成反应

光催化CO2还原制乙醇

光化学合成β-氨基酸酯

恒温循环水控温的工作原理

多相光催化

中国科学技术大学

生产级盘管式连续流光反应器

光催化产氢装置

臭氧氧化

光诱导下SO2固化合环修饰

光催化反应器波长筛选

光化学反应仪波波长

光诱导芳基三氮烯与CDCl3的氘化反应

光反应釜功能作用

光反应釜组成

多功能光反应仪

光催化苯甲醇

风冷光催化反应器

光催化反应釜光柱

光催化乙炔制备氯乙烯

溶胶凝胶法

光催化生物质多元醇制备乙二胺

多相光催化氧化降解TMP

光化学反应仪在医药领域的应用

聚合物微通道反应器

甲烷

光催化制备硫醇

微通道光催化反应器

溶胶凝胶法合成光催化剂

光催化芳基环丙烷

光催化还原CO2制乙烷

光降解刚果红染料

光催化苄胺和烷基芳烃的C(sp3)−H芳基化反应

光催化还原技术

光催化制苯乙烯

南方科技大学舒伟

光催化BCB自由基阳离子的[2π + 2σ]环加成反应

光催化硝基芳烃去芳化扩环合成多取代氮杂环庚烷

微通道反应器透光材质

串联LED光反应仪

光催化反应釜常见故障问题

光诱导下偕二氯化合物环丙烷化

光催化C-H键活化机理

光催化合成氨基酸衍生物

光催化合成苯甲酸