【JACS】川大董顺喜/刘小华/冯小明团队:可见光诱导喹啉、吲哚衍生物与双环[1.1.0]丁烷的不对称去芳香化[2+2]环加成

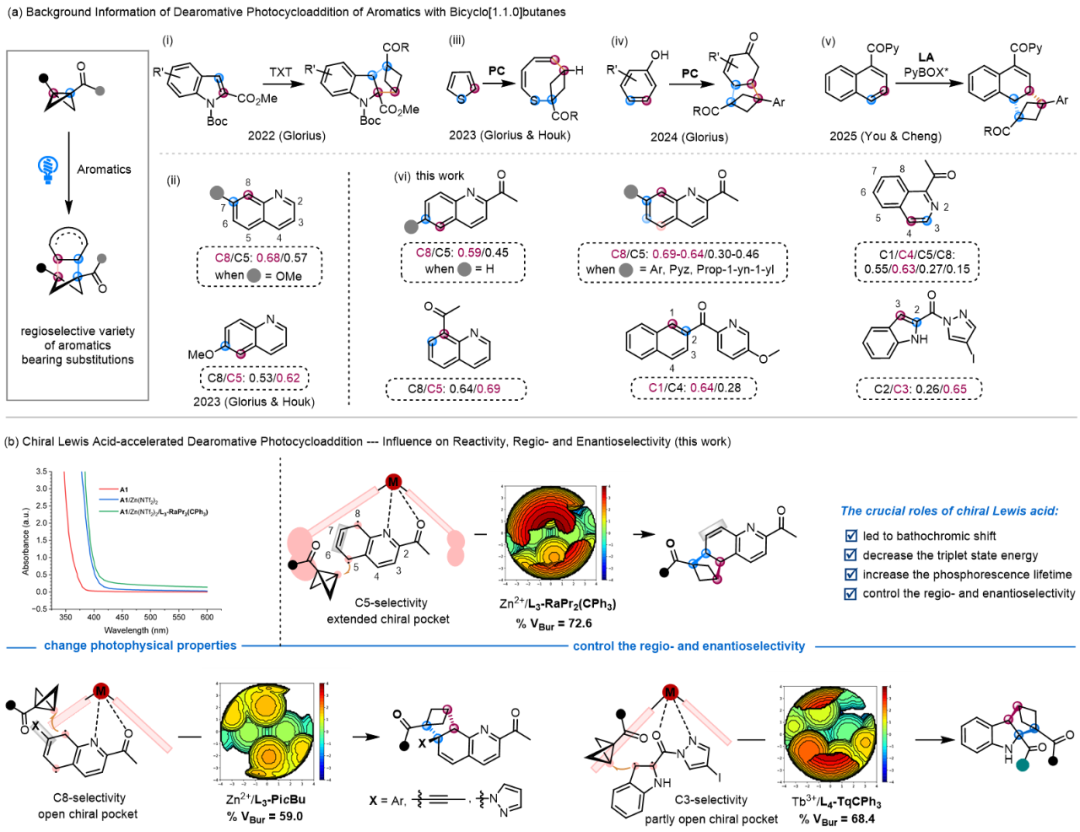

可见光诱导(杂)芳烃的去芳香化环加成反应因反应效率和选择性高、条件温和等优点,近年来受到化学家们的广泛关注(图1a)。尽管如此,由于涉及区域、非对映、对映等多种选择性控制,可见光诱导(杂)芳烃的直接不对称去芳香化环加成反应难度高,研究报道相对较少。鉴于取代基立体电子性质显著影响芳环上电子自旋布居,进而影响反应的区域、非对映和立体选择性控制,喹啉化合物的直接去芳香化环加成反应极具挑战性。

图1. BCB参与的光催化环加成反应(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

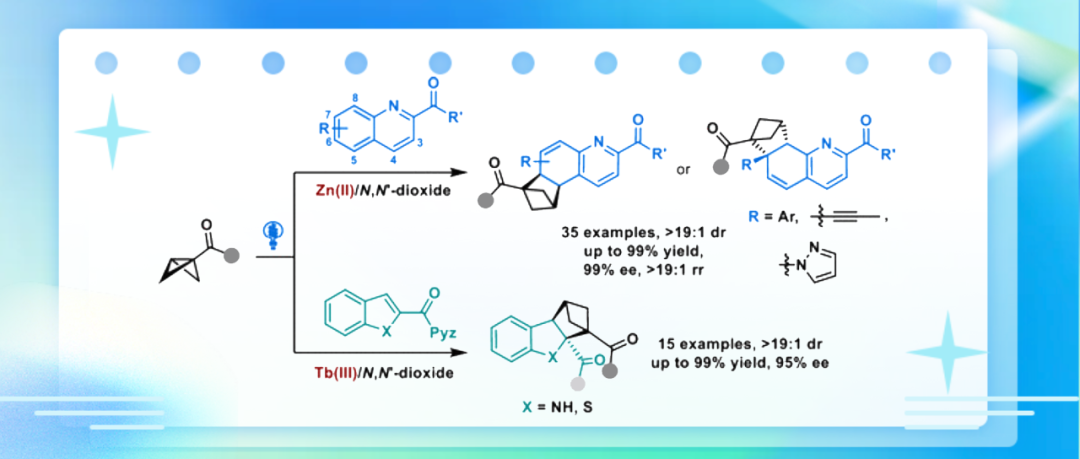

四川大学董顺喜/刘小华/冯小明团队,基于可见光诱导和环张力释放策略,利用研究团队原创的冯氏手性双氮氧-金属配合物催化剂,成功实现了喹啉与双环[1.1.0]丁烷衍生物的直接去芳香化[2+2]环加成反应。为手性二氢喹啉稠合双环[2.1.1]丁烷(BCHs)化合物的合成提供了简洁高效的新路径,上述体系还能拓展至异喹啉、萘、吲哚、苯并噻吩等多类芳烃。

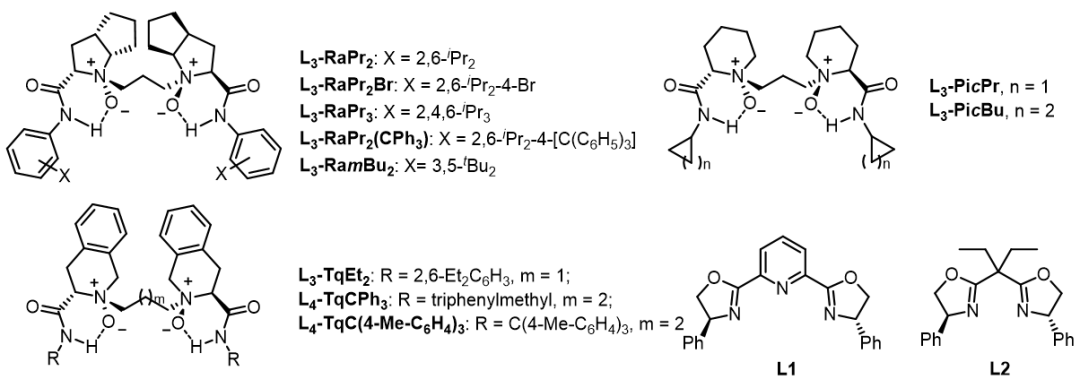

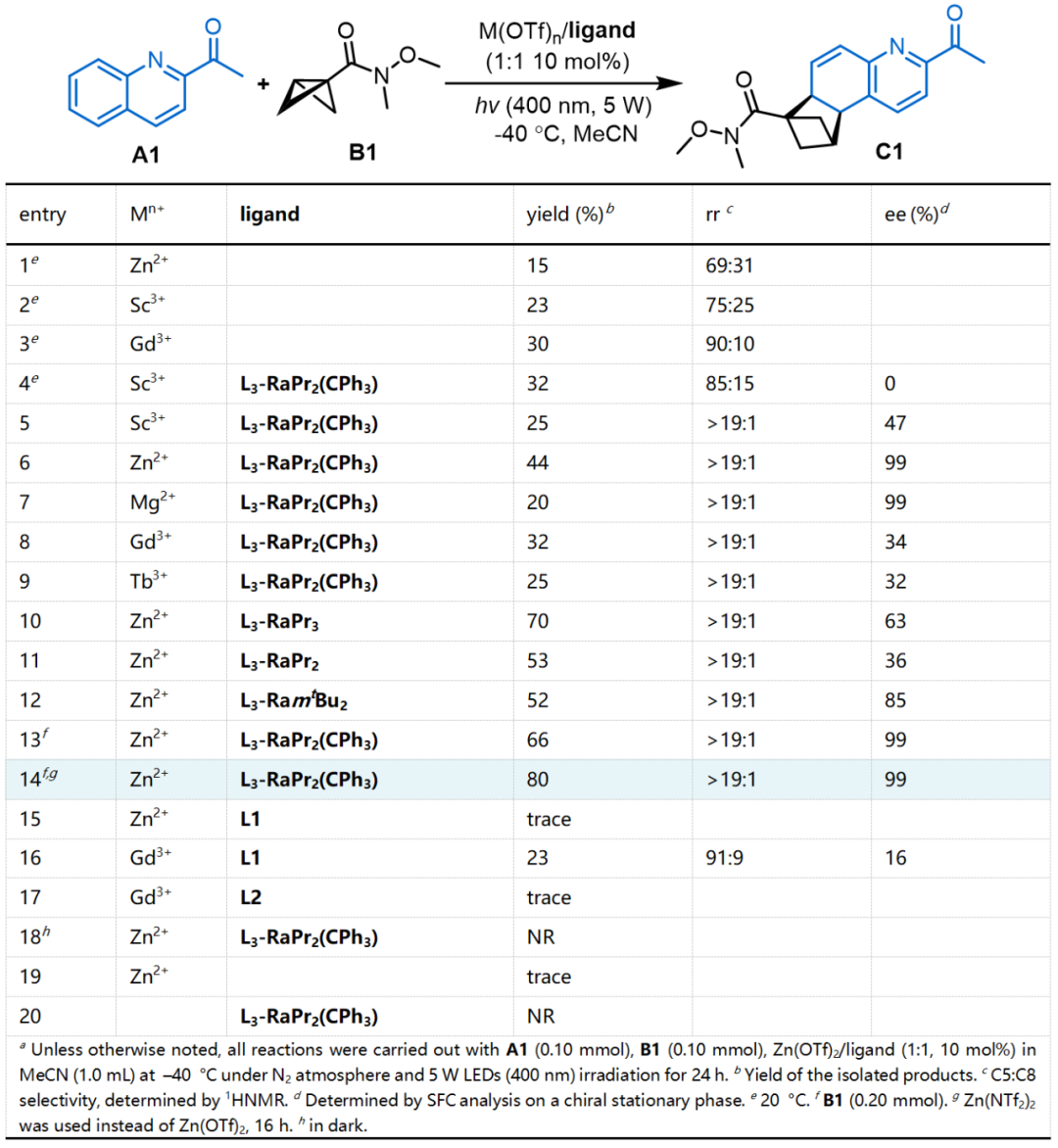

作者选用2-乙酰基喹啉与韦伯酰胺取代的双环[1.1.0]丁烷为模板底物对反应条件进行优化(表1),所使用的配体参见图2。通过系统筛选,发现金属离子半径对反应的区域选择性有一定影响,主要得到C5–C6位反应产物(条目1-3)。降温与使用大位阻的四氢异喹啉衍生的手性双氮氧配体(冯氏配体)则能大幅度提高反应的区域和对映选择性,(条目 4-13)。对照实验结果表明,光源、金属盐及手性双氮氧配体均为上述转化不可或缺的条件(条目 18-20)。值得注意的是,实验中观察到明显的配体加速效应(条目 20)。当用噁唑啉替换冯氏配体时,反应并不发生(条目 15),体现出冯氏配体独特的催化性能。最终,确定最优反应条件为条目14所示。

图2. 所使用的配体(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

表1. 喹啉与BCB反应条件筛选(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

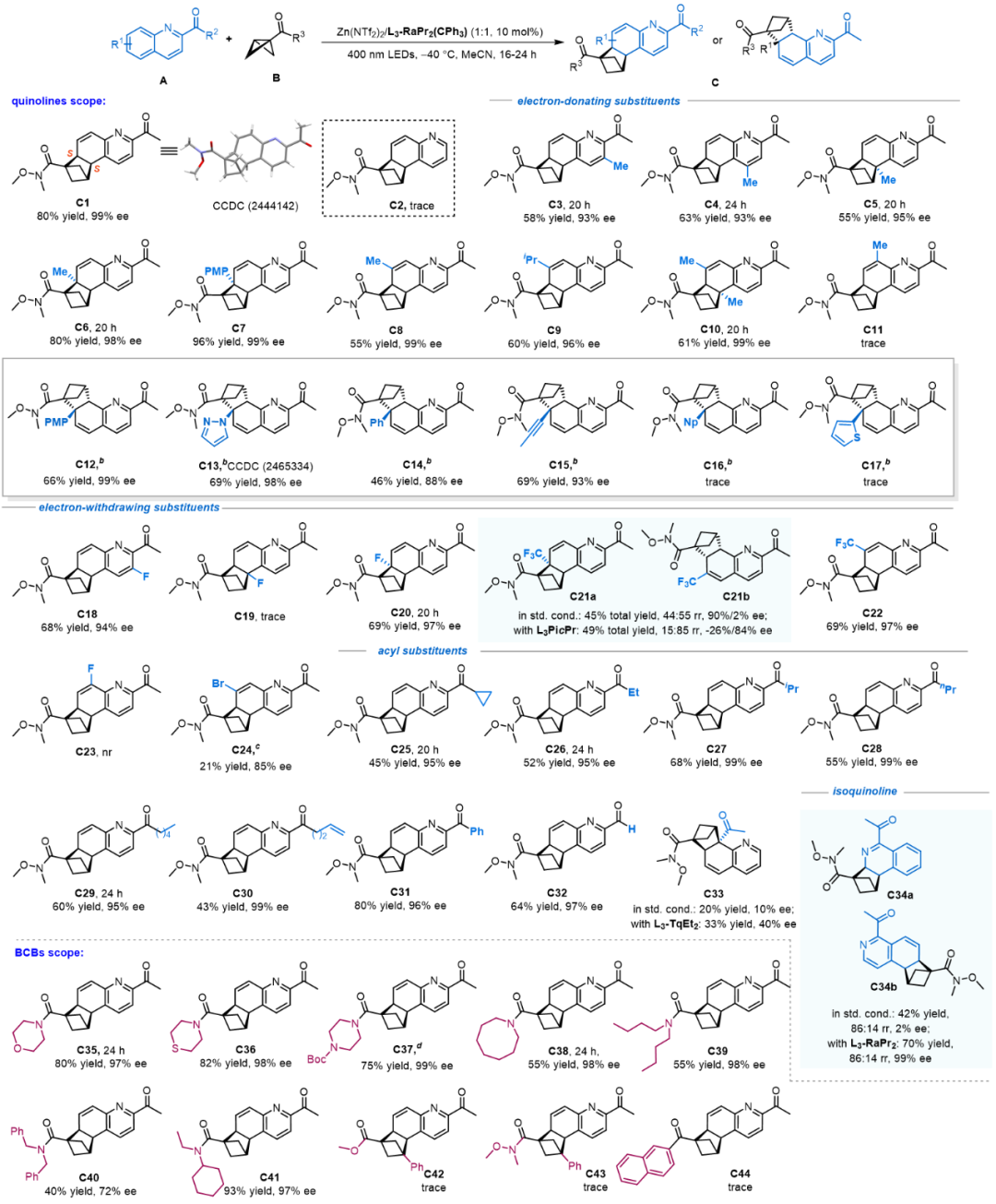

作者对喹啉底物范围进行了考察(图3)。去掉2-乙酰基导向基时,反应的活性显著降低(C2,trace),说明乙酰基作为导向基对反应活性和立体选择性控制至关重要。烷基和含F取代的2-乙酰喹啉均能很好的参与反应,得到相应的手性产物。值得提及的是,当使用7-PMP、吡唑基、苯基、丙炔基等取代的2-乙酰喹啉作为底物时,反应主要发生在C7–C8位置,通过减小配体位阻,能够高对映选择性地得到产物C12-C15。此外,不同脂肪酰基取代的底物和异喹啉底物也能很好兼容。各种取代的BCB也能有效转化为相应的手性产物(C35-41,40-93% 收率,>19:1 rr,72-99% ee)。双取代的BCB可能由于位阻的原因并不兼容。

图3. 喹啉与BCB底物扩展(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

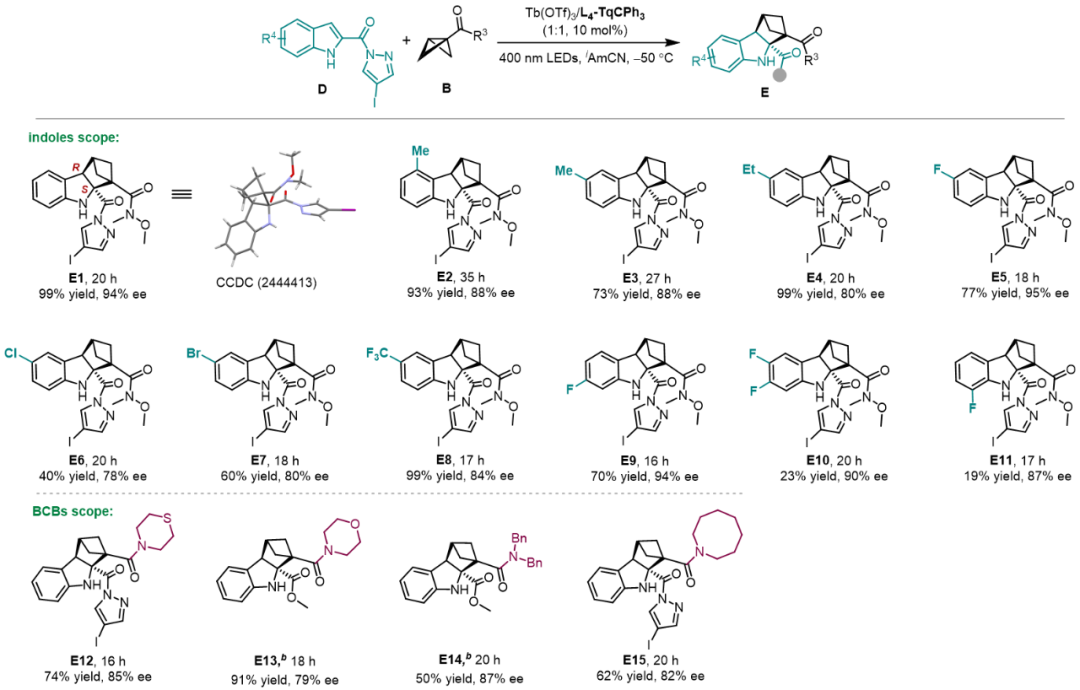

当使用Tb(OTf)₃/L₄-TqCPh₃ 为手性催化剂时,一系列取代的吲哚底物能够与BCB反应,高效高选择性地合成哚啉稠合双环[2.1.1]己烷(BCHs)类化合物(图4)。

图4. 吲哚与BCB底物扩展(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

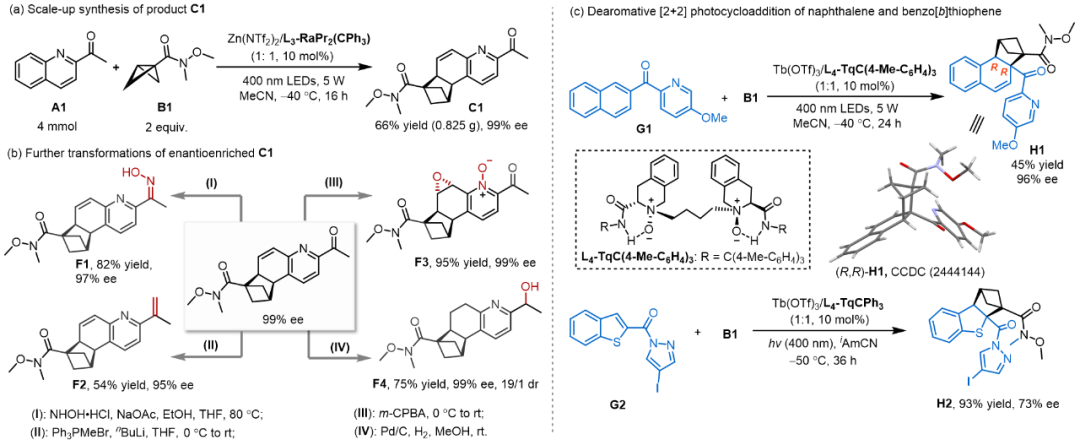

该反应可放大至克级规模,产物C1能通过一系列转化得到区域/对映选择性保持的各类官能团化的产物(图5a、b)。值得提及的是,反应体系对萘衍生物和苯并噻吩衍生物也能很好兼容(图5c)。

图5. 放大合成和后续转化(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

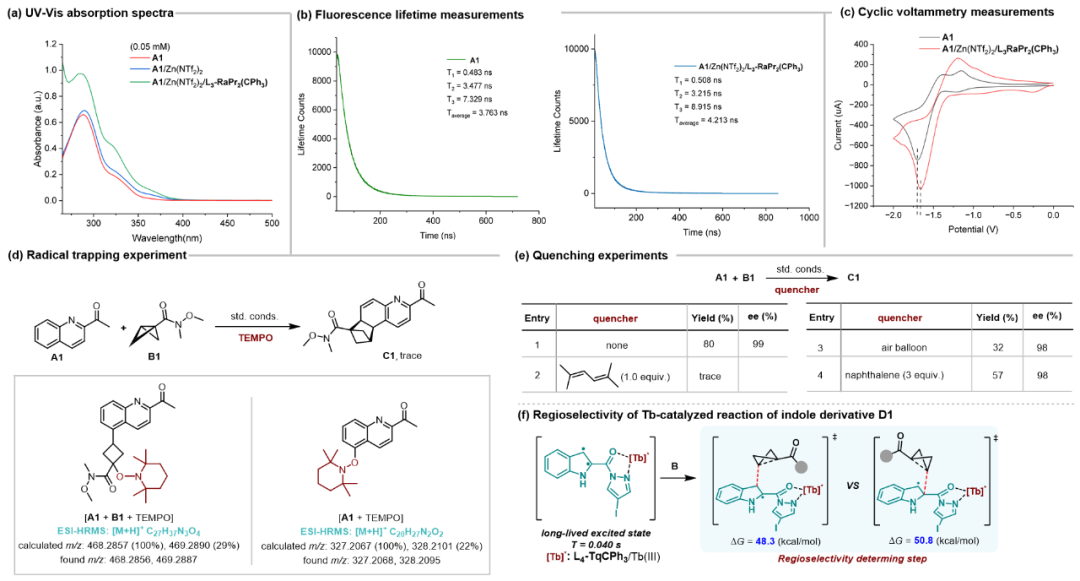

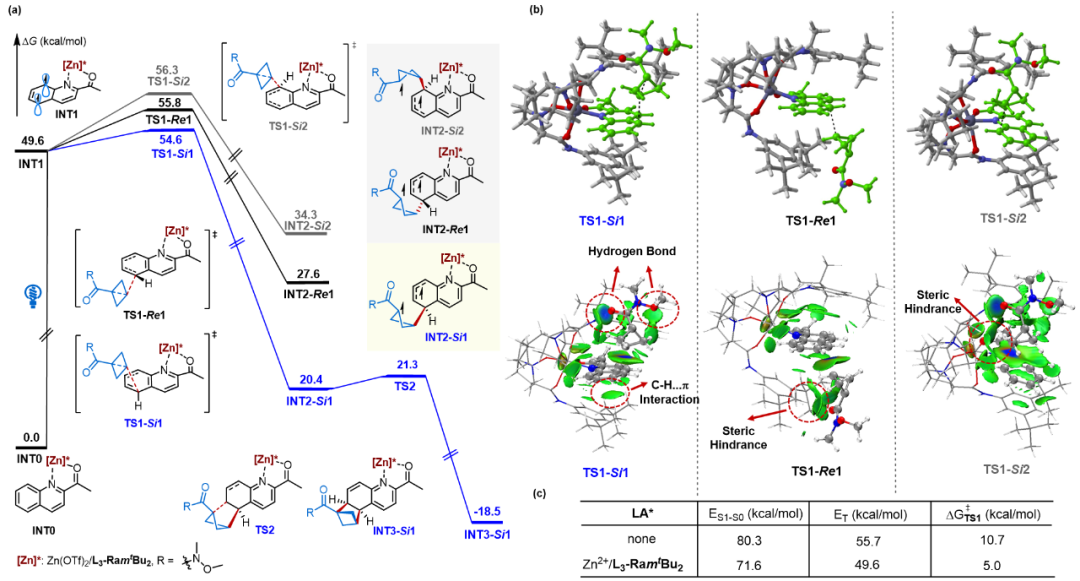

作者通过紫外-可见吸收光谱和测量荧光寿命发现手性Lewis酸的加入不仅能使底物A1的吸收发生红移,并且增加荧光寿命,使得Lewis酸活化的底物在可见光下能被选择性激发,从而有效避免背景反应(图6a,b)。底物的氧化还原电势(图6c)、自由基捕获(图6d)、淬灭(图6e)、以及量子产率测量等实验证明了反应经历三线态双自由基历程。最后,作者通过DFT计算,提出了可能的反应机理和催化循环,解释了反应区域和立体选择性的来源(图7)。其中,底物取代基决定/配体位阻影响反应区域选择性,催化剂中配体与底物间的C-H…π和氢键弱相互作用对反应的立体选择性控制至关重要。

图6. 机理实验(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

图7. DTF计算(图片来源:J. Am. Chem. Soc.)

综上,作者发展了光诱导手性双氮氧/金属配合物Lewis酸催化体系,成功实现了喹啉、吲哚衍生物与双环[1.1.0]丁烷的高区域选择性、高对映和非对映选择性去芳构化[2+2]环加成反应。该策略为合成手性二氢喹啉稠合双环[2.1.1]丁烷(BCHs)与吲哚啉稠合双环[2.1.1]己烷(BCHs)等重要手性分子提供了简洁高效新路径。

相关成果发表在近期的J. Am. Chem. Soc.上(DOI:10.1021/jacs.5c12057),四川大学博士研究生杨佳(实验部分)和博士后杨龙清(理论计算部分)为本文共同一作。冯小明院士、刘小华教授、董顺喜教授为共同通讯作者。

论文信息:

Asymmetric Dearomative [2 + 2] Photocycloaddition of Quinoline and Indole Derivatives with Bicyclo[1.1.0]butanes

Jia Yang,Longqing Yang,Yuexing Zhao,Liuzhen Hou,Yong Qiu,Guihua Pan,Xiaohua Liu*,Xiaoming Feng*,Shunxi Dong*

J. Am. Chem. Soc. 2025

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。