【Org. Lett.】中南大学阳华/陈凯课题组: 光诱导钯催化1,3-二烯对映选择性级联碳胺化反应合成γ-内酰胺

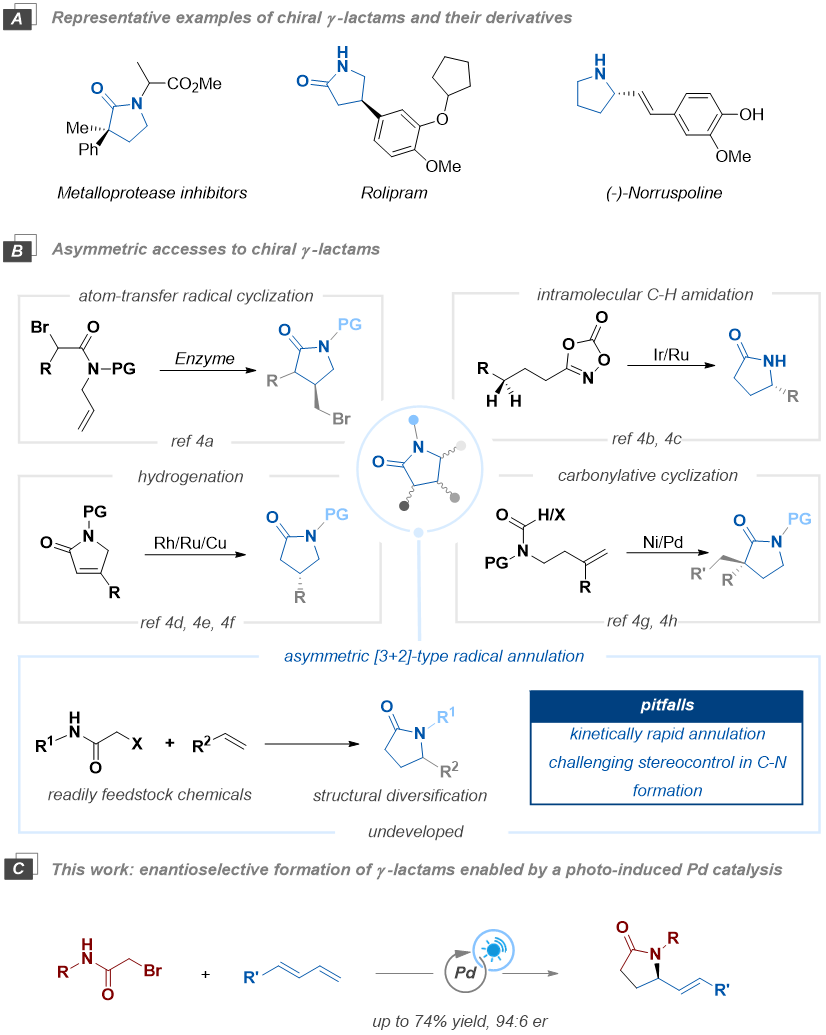

手性γ-内酰胺是一种重要的结构骨架,在众多具有生物活性的天然产物和药物中占据显著地位(Scheme 1A)。近年来,一系列用于直接安装手性中心的不对称方法已被开发出来(Scheme 1B)。然而,这些方法主要基于分子内反应,需要在底物中预先引入多个功能基团,从而在一定程度上降低了原子经济性和成本效益,也难以实现手性γ-内酰胺骨架的复杂性和多样性。

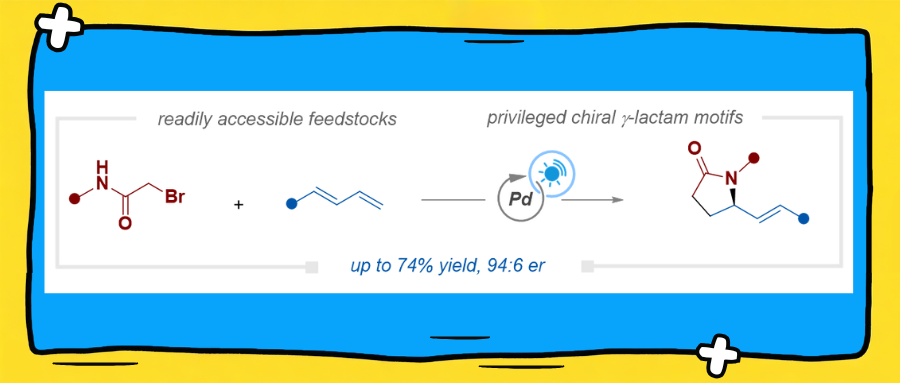

最近,中南大学化学化工学院阳华/陈凯课题组在该领域取得突破,报道了一种光诱导钯催化1,3-二烯的对映选择性级联碳胺化反应,实现了多种1,3-二烯与易于获得的2-溴酰胺的高效偶联,合成了多种具有良好区域选择性和对映选择性的手性γ-内酰胺。相关研究成果近期发表在Org. Lett. 2025。

(Scheme 1,来源:Org. Lett.)

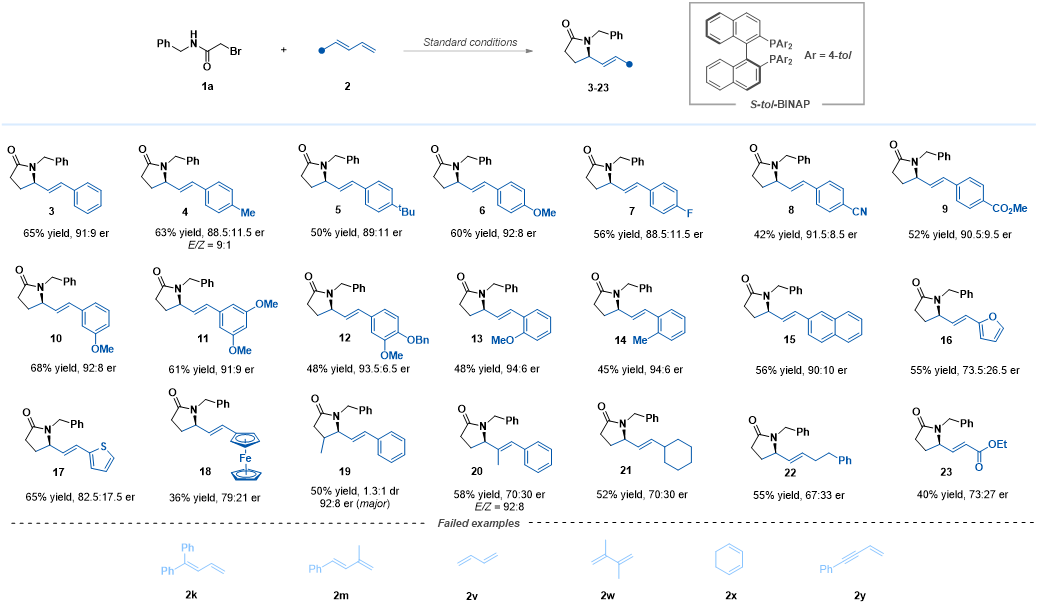

首先,作者以N-苄基-2-溴乙酰胺(1a),1-苯基-1,3-丁二烯(2a)作为模型反应底物进行了反应条件的筛选(Table 1),最终使用10 mol%的Pd(PPh3)4作为钯催化剂,15 mol%的S-tol-BINAP作为配体,K2CO3为碱,Toluene为溶剂,在30 W 450 nm LED照射下,5℃反应48小时后,以65%的分离产率,91:9的er获得了相应手性γ-内酰胺产物3(Table 1, entry 11)。控制实验表明,钯催化剂、配体、碱和光照对该过程均至关重要(Table 1, entry 12-15)。

(Table 1,来源:Org. Lett.)

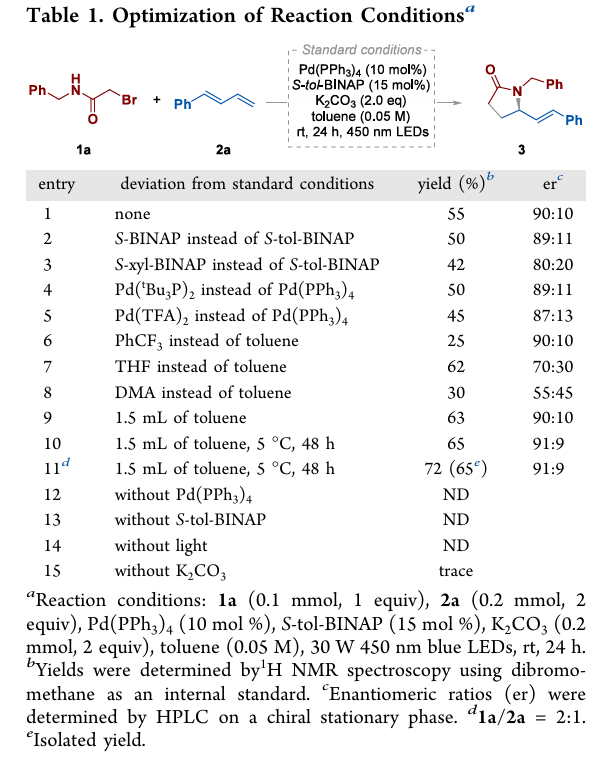

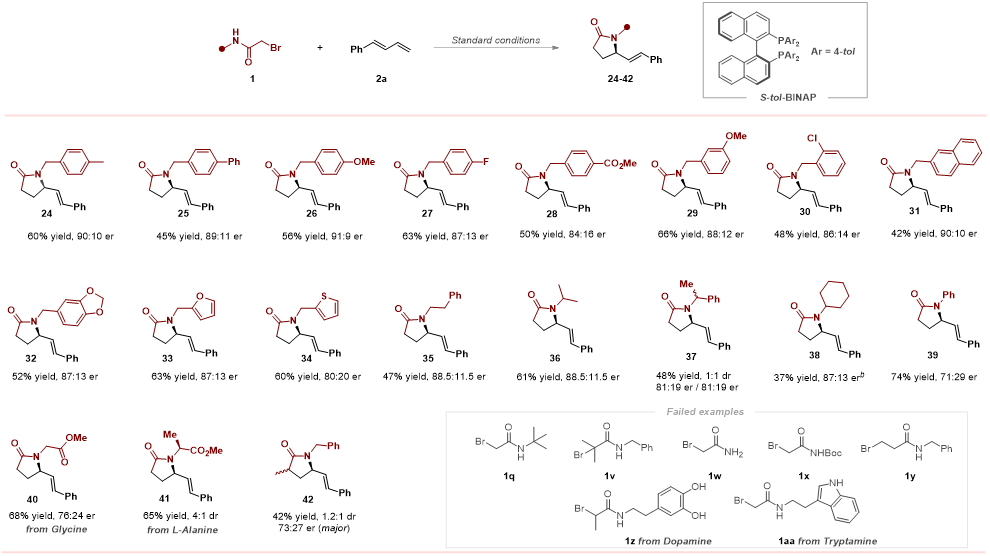

在最优条件下,作者首先对1,3-二烯的适应性进行了考察(Scheme 2)。结果表明,一系列吸电子、供电子基团取代的1-芳基-1,3-二烯均能有效参与该反应。此外,芳杂环取代的1,3-二烯,也是该转化反应的合适底物。值得注意的是,脂肪族1,3-二烯和缺电子1,3-二烯也能够进行此转化,然而产物的收率以及对映选择性相对较低。大宗化学品1,3-丁二烯和其他常见脂肪族1,3-二烯,如2,3-二甲基丁二烯2w和环己二烯2x不太适用于该体系,表现出较差的对映选择性。

(Scheme 2,来源:Org. Lett.)

接下来,作者进一步考察了2-溴酰胺的适用范围(Scheme 3)。结果表明,一系列带有不同电子效应取代基(包括甲氧基、甲基、氟、氯和酯基等)的N-苄基-2-溴乙酰胺化合物,均显示出良好的反应性及对映选择性。将 N-苄基-2-溴乙酰胺化合物的苯环替换为萘环、呋喃环、噻吩环也是可行的。值得注意的是,当氮原子上带有较大位阻取代基如环己基时反应效果较差,收率较低。特别地,对于N-叔丁基取代的2-溴乙酰胺,几乎监测不到目标产物。此外,氨基酸衍生的2-溴酰胺也顺利反应。值得强调的是,2-溴乙酰胺氮原子上的取代基对该反应至关重要,在测试无取代基或吸电子取代基的底物时,几乎无法检测到目标产物。此外,使用3-溴丙酰胺(1y)也未能成功实现手性六元内酰胺的构建。

(Scheme 3,来源:Org. Lett.)

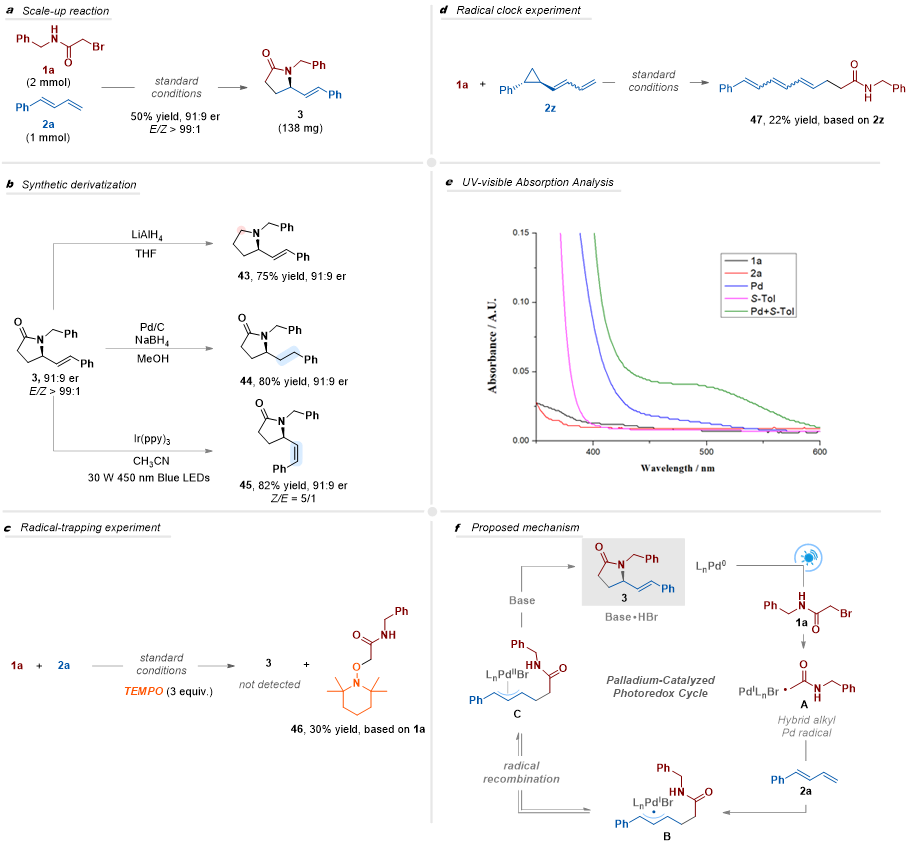

为进一步验证该合成方法的实用价值,作者开展了放大实验(以底物2a的1 mmol规模进行反应),以50%的产率,91:9 er成功合成了手性γ-内酰胺3(Scheme 4)。所合成的目标产物可以进一步衍生化,作者首先采用氢化铝锂(LiAlH4)对γ-内酰胺3进行还原,以75%的产率获得相应手性吡咯烷产物;随后对双键分别进行了还原、异构化反应,可以很好地保留其对映选择性,展现了该方法良好的应用前景。

随后,作者开展了机理实验(Scheme 4)。自由基捕获实验和自由基钟实验表明反应可能经历自由基途径;开/关灯实验一定程度上排除了自由基链式反应的可能性;当使用S-tol-BINAP作为手性配体时,吸收光谱中观察到明显的红移现象,这表明Pd/S-tol-BINAP复合物在蓝光区域具有增强的光吸收能力。基于以上实验结果和已有的报道,作者提出了可能的反应机理。首先,光激发的LnPd0通过单电子转移(SET)还原N-苄基-2-溴乙酰胺1a,生成杂化烷基钯自由基物种A,自由基A加成至1,3-二烯2a的末端位置,生成相应的杂化烯丙基钯自由基复合物B,随后通过自由基重组形成π-烯丙基钯复合物C。最后,在碱存在下,π-烯丙基钯复合物C进行分子内区域选择性和立体选择性的亲核取代反应,生成手性γ-内酰胺3并再生钯催化剂。

(Scheme 4,来源:Org. Lett.)

总之,阳华教授课题组开发了一种光诱导钯催化1,3-二烯与2-溴酰胺的对映选择性和区域选择性级联环化反应,为快速构建结构多样化的手性γ-内酰胺提供了新途径。该研究不仅拓展了光激发钯催化在手性选择性转化中的应用前沿,还显著丰富了手性γ-内酰胺的化学空间。

该工作近期发表在Org. Lett.,中南大学化学化工学院阳华教授和陈凯副教授为论文共同通讯作者,论文第一作者是中南大学2023级博士研究生刘志林同学。(论文作者:Zhi-Lin Liu, Jia-Le Yan, Kai Chen,* Hua Yang*)。该研究工作得到了国家自然科学基金、湖南省自然科学基金以及中南大学研究生自主探索创新项目等的资助。

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。