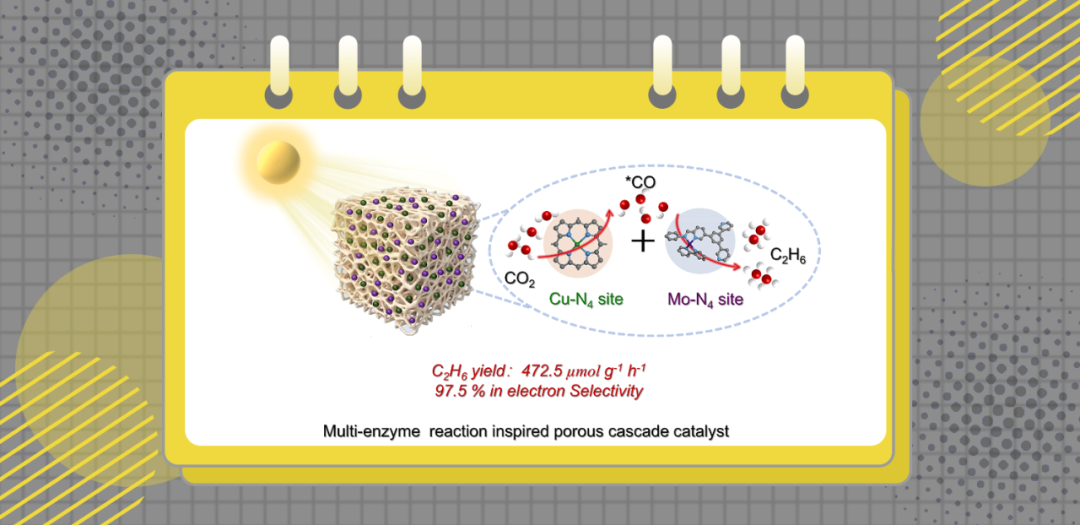

【Chem. Sci.】河南师大王键吉/中国科学院化学所刘志敏:太阳光驱动的光催化CO₂还原制乙烷

光催化CO₂还原制乙烷(C₂H₆)面临着C-C偶联反应能垒高、中间体浓度低的严峻挑战。受多酶反应中串联合成的启发,河南师范大学王键吉教授团队联合中国科学院化学研究所刘志敏研究员,通过配位方式将Cu和Mo离子锚定在多孔有机聚合物(POP)上,制备出了具有Cu-N₄和Mo-N₄双活性金属位点的CuPor-POP-Mo光催化剂,并将其应用于光催化CO₂高效还原制C₂H₆。在可见光条件下,该催化剂具有优异的CO₂光还原性能,C₂H₆的产率为472.5 µmol g⁻¹ h⁻¹,选择性为87.5%(电子选择性~97.5%)。与多孔有机聚合物材料和金属氧化物光催化剂相比,C₂H₆的产率和选择性均创历史新高。机理研究表明,Cu位点提高了*CO在催化剂上的覆盖度,而Mo位点引发了*CO的C-C偶联反应,Cu和Mo位点的协同作用降低了生成*OCCO的反应能垒,进而高效生成了C₂H₆。该工作为高选择性光催化还原CO₂制备高附加值化学品提出了新的途径。相关研究成果发表在Chem. Sci.上。

作为重要的工业气体之一,C₂H₆被广泛用作燃料、制冷剂和有机化合物的生产原料。但是,生产乙烷的传统工艺造成高碳排放量,对生态环境产生严重危害。因此,在碳中和的理念下,利用太阳光将CO₂还原成C₂H₆被认为是最有前途的方法之一。目前,光催化CO₂还原制C₂H₆的瓶颈是,*CO中间体在催化剂表面覆盖度低、C-C偶联中间体(*OCCO)在催化剂表面上稳定性差,导致C₂H₆的选择性和产率低。针对这一问题,作者从生物酶区室化策略实现串联反应机制受到启发,提出首先将C₁中间体(如*CO、*COOH)进行富集,然后将C₁中间体进行C-C偶联的策略。为了实现这一目标,他们利用金属卟啉基多孔有机聚合物不仅稳定了Cu–N₄活性位点,还通过框架结构的扩展适度锚定了Mo–N₄活性位点,从而构建了相邻且稳定的双金属活性位点,显著提高了乙烷的产率和选择性。

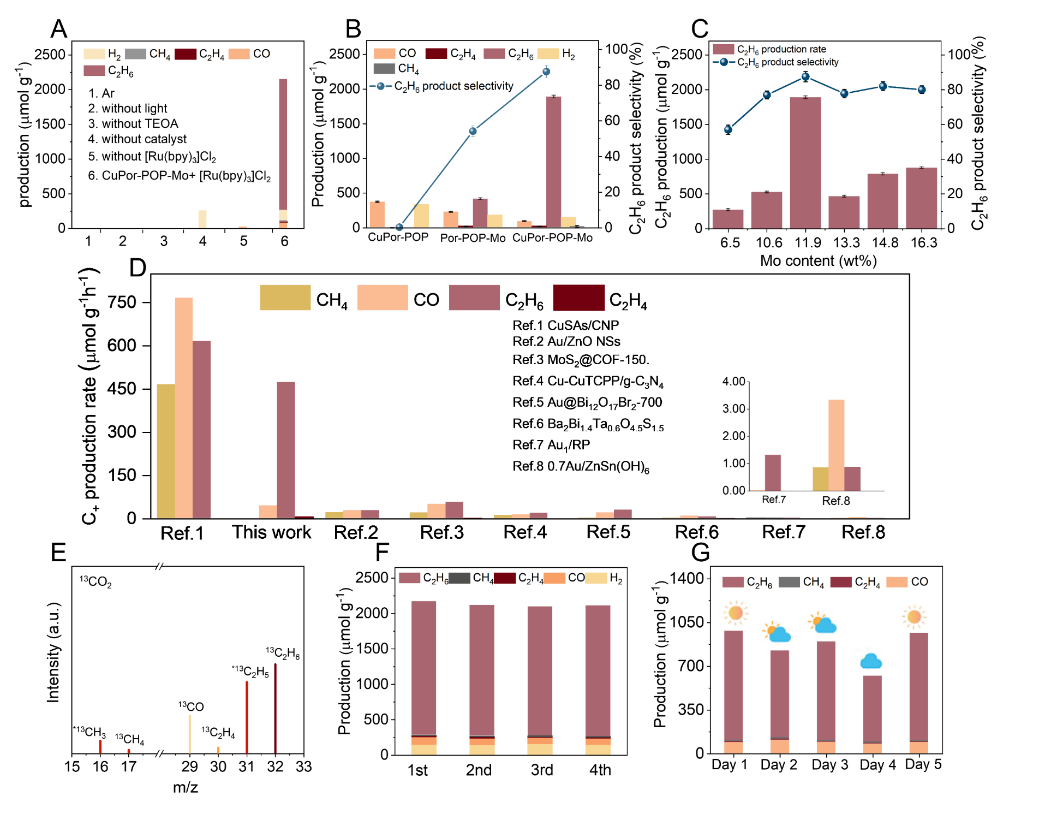

(ⅰ)为了提高C-C偶联反应的能力和*CO在催化剂表面上的覆盖度,受多酶反应中区室化效应的启发,设计出具有Cu-N₄和Mo-N₄双位点的CuPor-POP-Mo光催化剂。在可见光条件下,CuPor-POP-Mo光催化CO₂还原制C₂H₆的产率为472.5 μmol g⁻¹ h⁻¹,C₂H₆的选择性为87.5%(电子选择性~97.5%),是目前报道的多孔聚合物催化剂的最高值。此外,CuPor-POP-Mo光催化CO₂还原制C₂H₆的产率是Por-POP-Mo的3倍,进一步说明双金属位点的协同作用促进了C-C偶联反应。

(ⅱ)经过4次CO₂光还原制C₂H₆的循环反应后,CuPor-POP-Mo的化学结构未发生改变,表明其具有良好的稳定性。CuPor-POP-Mo在室外太阳光光照下催化CO₂还原制C₂H₆的平均产率依旧保持在218 μmol g⁻¹ h⁻¹,产物的选择性为81.3%。

(ⅲ)原位/准原位光谱和DFT计算表明,CuPor-POP-Mo优异的光催化性能归因于Cu-N₄和Mo-N₄双位点的协同作用。其中Mo位点引发了*CO中间体之间的*CO-*CO偶联反应,Cu位点的引入有效提高了*CO在CuPor-POP-Mo表面上的覆盖度,并协同Mo位点有效降低了C-C耦合反应的能垒。

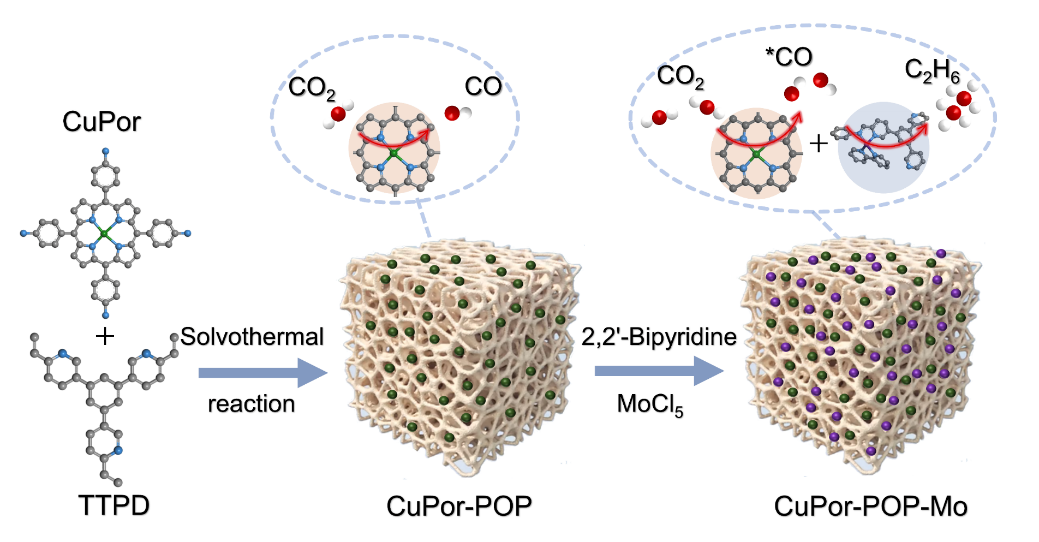

图1. CuPor-POP-Mo 的合成及光催化CO₂还原示意图(图片来源:Chem. Sci.)

首先将5,10,15,20-四(4-氨基苯)-21H, 23H-卟啉(Por)和Cu(OAc)₂·H₂O在90 ℃氮气气氛下加热回流24 h制备Cu-Por。其次,在120°C将Cu-Por与1,3,5–三(2-甲酰基吡啶-5基)苯(TTPD)在1,3,5-三甲苯、1,4-二氧六环和6 M AcOH的混合物中反应96 h,制得负载Cu的多孔有机聚合物CuPor-POP。最后,将MoCl₅、2,2′-联吡啶与CuPor-POP的混合物在氮气气氛下95°С回流24 h,合成双金属多孔聚合物CuPor-POP-Mo。利用PXRD、XRD、FT-IR和¹HNMR等测试手段证明了Cu和Mo以原子分散的方式锚定在CuPor-POP-Mo上。

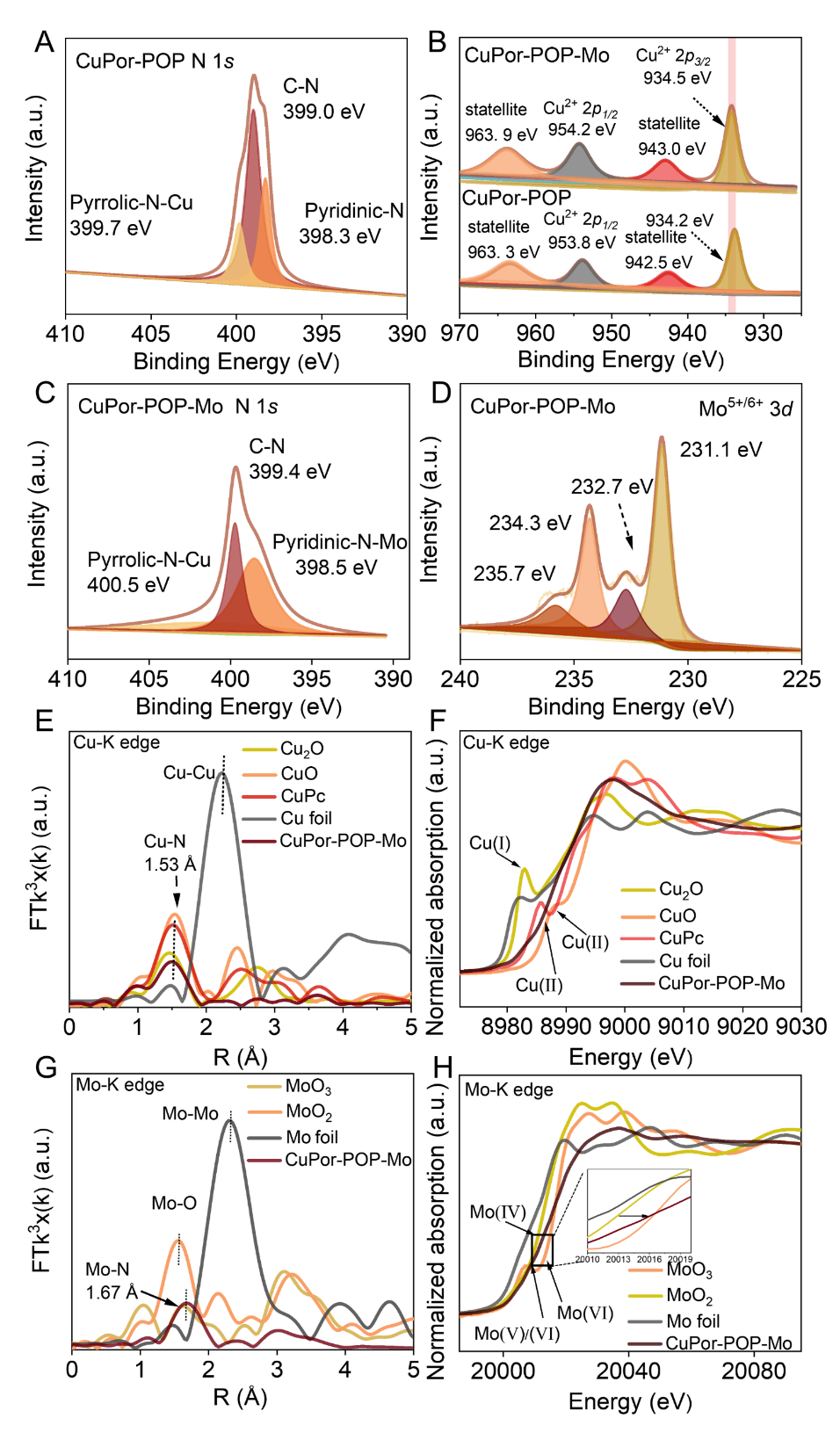

图2. Cu和Mo的配位环境分析(图片来源:Chem. Sci.)

XPS结果显示,与CuPor-POP和Por-POP-Mo相比,CuPor-POP-Mo的Cu 2p和Mo 3d结合能分别向高能量和低能量方向移动。由此表明,Cu和Mo离子之间发生了电荷重新分配,并形成了CuPor-POP与Mo离子之间的配位键。此外,与CuPor-POP中吡啶-N峰相比,CuPor-POP-Mo中的吡啶-N峰向高能量方向移动,也表明吡啶-N-Mo配位键的形成。CuPor-POP-Mo中Mo离子呈现出+5和+6的氧化价态。XAFS光谱测定证实了Cu和Mo的价态与XPS结果一致,并且确定了Cu-N₄配位模式中的N原子全部来自卟啉中心的N原子,而Mo-N₄配位模式中的N原子来自亚胺(1N)、TTPD(1N)和2,2'-联吡啶(2N)的N原子。

图3. CuPor-POP-Mo在4小时可见光照射下的光催化性能(图片来源:Chem. Sci.)

在模拟可见光条件下(λ = 420~780 nm),以[Ru(bpy)₃]Cl₂、三乙醇胺(TEOA)和CuPor-POP-Mo分别作为光敏剂、电子供体和光催化剂进行光催化CO₂还原反应。一系列控制实验验证了光照、TEOA、CO₂和光敏剂[Ru(bpy)₃]Cl₂是CuPor-POP-Mo将CO₂还原至C₂H₆的必要条件。随后对反应体系进行优化,结果表明,CuPor-POP-Mo光催化CO₂还原生成C₂H₆的产率为472.5 µmol g⁻¹ h⁻¹,C₂H₆的选择性为87.5%(电子选择性~97.5%),该产率约是Por-POP-Mo的3倍。¹³C同位素示踪实验证实了生成的碳产物源于CO₂。甚至在温度较低(约21℃)和光强较弱(低于50 mW cmˉ²)的室外太阳光下,CuPor-POP-Mo光催化CO₂还原制C₂H₆的平均产率依旧保持在218 µmol g⁻¹ h⁻¹。这充分体现了协同双金属位点策略在级联光催化剂设计中具有实际应用的潜力。

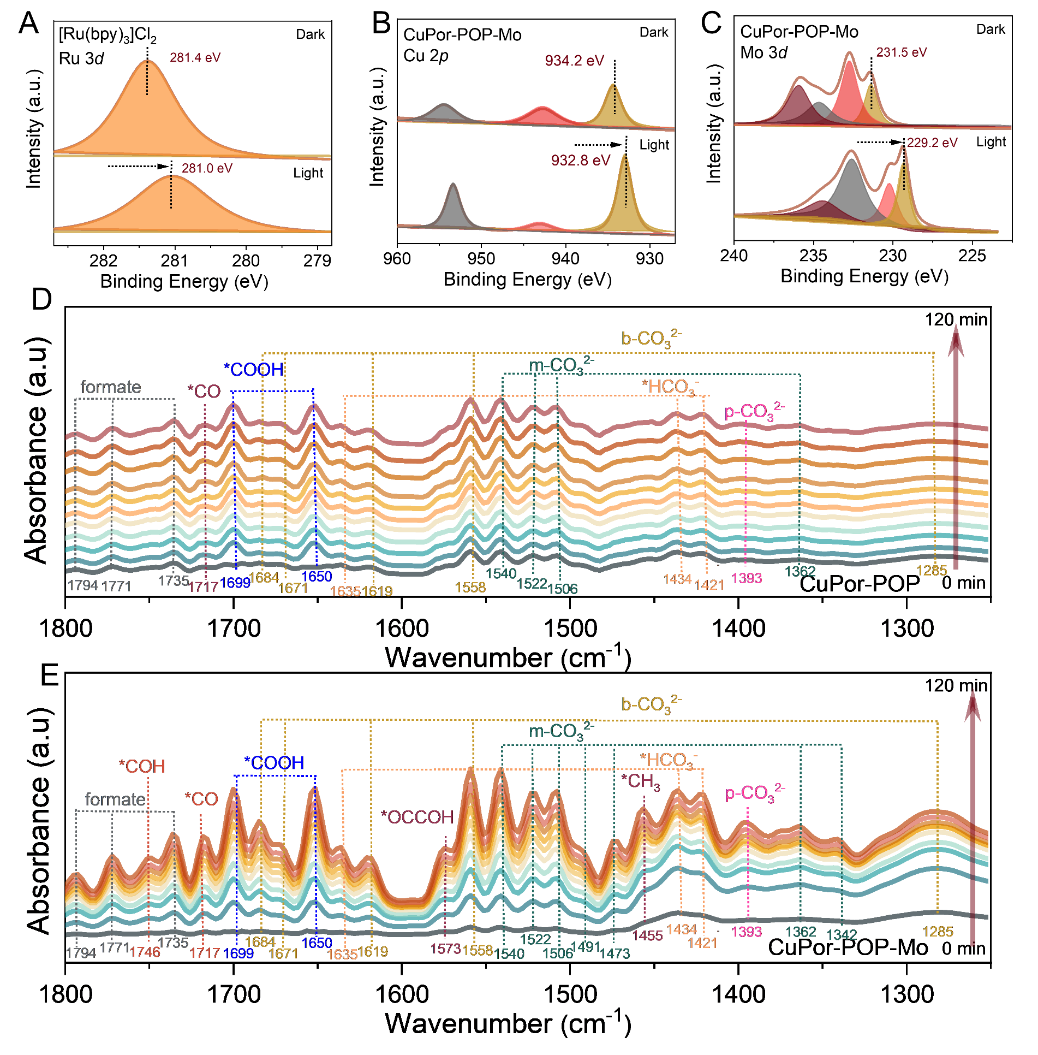

图4. CuPor-POP-Mo催化剂中的电子转移和CO₂光催化还原制C₂H₆的中间体(图片来源:Chem. Sci.)

在准原位XPS光谱中,[Ru(bpy)₃]Cl₂的Ru 3d结合能向高能量方向移动,而Cu 2p和Mo 3d的结合能分别向低能量方向移动,且Mo 3d结合能的移动幅度大于Cu 2p。由此表明,在可见光照射下,光敏剂[Ru(bpy)₃]Cl₂的光生电子同时转移至Cu和Mo位点上,且Mo位点比Cu位点具有更强的电子捕获能力。原位FTIR光谱结果证明,Mo是C-C偶联发生的位点,而Cu位点提高了*CO在CuPor-POP-Mo催化剂表面上的覆盖度,并促进了C-C偶联反应。这一结果与之前文献报道的电催化CO₂RR生成C₂₊产物的Cu位点的作用不同。

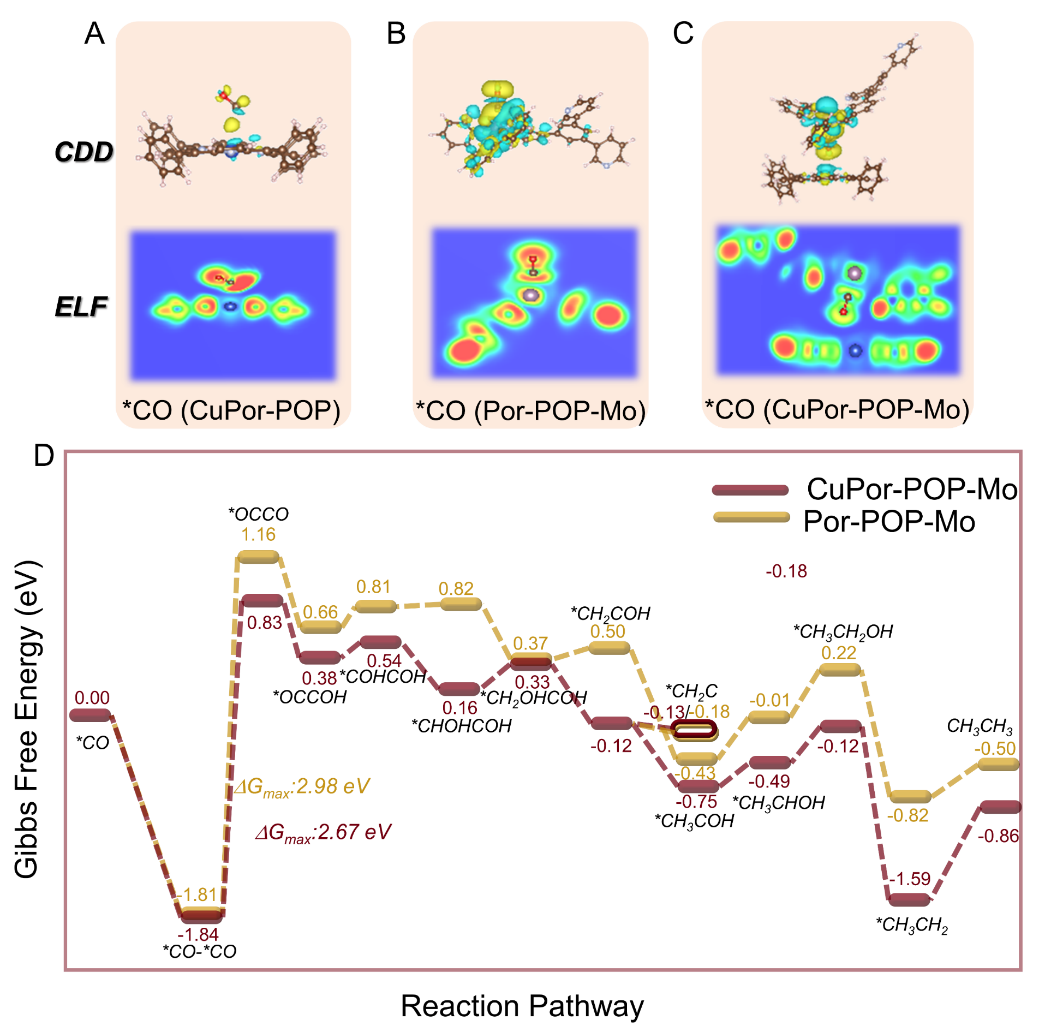

图5. CuPor-POP、Por-POP-Mo和CuPor-POP-Mo的电荷密度差(CDD)和电子定域函数(ELF)以及CO₂在CuPor-POP-Mo和Por-POP-Mo上还原至C₂H₆的吉布斯自由能垒图(图片来源:Chem. Sci.)

电荷密度差与电子定域函数的研究结果表明,CuPor-POP-Mo和Por-POP-Mo中的Mo位点与*CO的相互作用强于CuPor-POP中的Cu与*CO的相互作用。这说明Cu位点更容易催化CO₂形成*CO中间体,并在表面溢出。而与Por-POP-Mo相比,CuPor-POP-Mo中的Mo位点对*CO中间体起到了适当的稳定作用,引发了C-C偶联反应生成C₂产物。此外,对Por-POP-Mo和CuPor-POP-Mo光催化CO₂高效还原制C₂H₆的反应路径进行了DFT计算,证明了CuPor-POP-Mo体系中Cu和Mo双位点的重要性:Mo位点主要进行C-C偶联,Cu位点提高了*CO 在CuPor-POP-Mo表面上的覆盖度, Cu协同Mo位点降低了生成*OCCO的反应能垒,最终在Cu和Mo位点的相互协同作用下加速了C₂H₆的产生。

综上所述,作者受区室化增强多酶反应的启发,设计并制备出含有Cu-N₄和Mo-N₄双位点的CuPor-POP-Mo光催化剂,并将其用于高效光催化CO₂还原制C₂H₆。在可见光条件下,CuPor-POP-Mo光催化CO₂还原制C₂H₆的产率为472.5 µmol g⁻¹ h⁻¹,C₂H₆产物的选择性为87.5%(电子选择性~97.5%),其产率和选择性是目前报道的多孔聚合物催化剂的最高值。机理研究表明,CuPor-POP-Mo优异的光催化性能归因于Cu-N₄和Mo-N₄双位点的协同作用。其中Mo位点引发了*CO中间体之间的C-C偶联反应,Cu位点提高了*CO在CuPor-POP-Mo表面上的覆盖率,并与Mo位点协同降低了*OCCO中间体形成的能垒。这项工作为光催化CO₂制备C₂产物高效催化剂的设计提供了新的策略。

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。