通过量子点和氮掺杂碳点担载在CdS上控制电荷转移动力学用于光催化制氢

近日,五邑大学彭超副教授课题组在国际知名期刊ACS Catalysis上发表题为“Manipulation of Charge-Transfer Kinetics via Ti3C2Tx (T = −O) Quantum Dot and N-Doped Carbon Dot Coloading on CdS for Photocatalytic Hydrogen Production”的研究论文。该工作采用简单水热法在CdS上负载Ti3C2Tx (T =−O)量子点和氮掺杂碳点,所制备的催化剂具有优异的光催化析氢性能以及良好的光化学稳定性。这种双碳基量子点助催化剂策略优化了其电子传输路径,使得其表现出优异的HER活性。

研究摘要

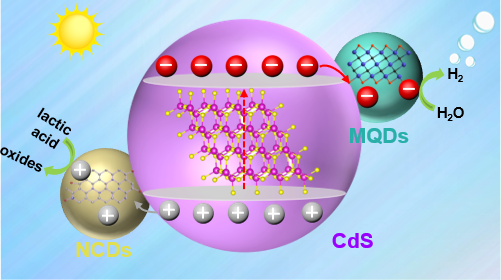

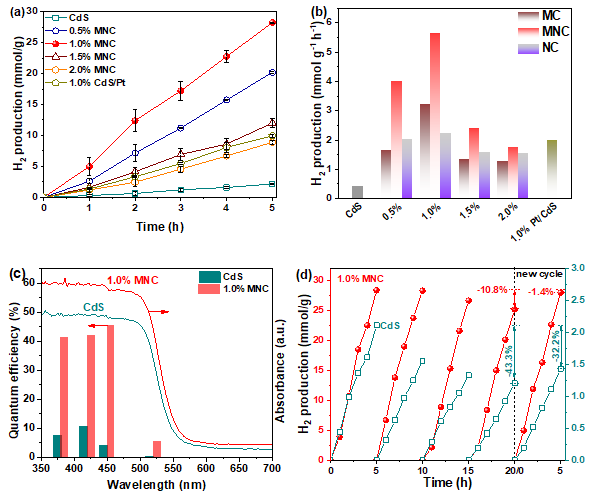

光催化水裂解制氢技术是解决能源和环境危机的一项极具吸引力的技术。在这里,Ti3C2Tx(T = -O) MXene量子点(MQDs)和N掺杂碳点(NCDs)点缀在CdS纳米颗粒上,以促进光催化H2的产生。当负载1.0 wt %的MQDs和NCDs时,复合材料(1.0% MNC)的H2生成速率分别为5.64 mmol g -1 h -1,是裸CdS (0.43 mmol g -1 h -1)和1.0% Pt/CdS (1.99 mmol g -1 h -1)的13.12倍和2.83倍,450 nm时表观量子效率(AQE)为45.7%。循环稳定性被认为是CdS基光催化剂的致命弱点,在本工作中也得到了显著提高。这种增强主要归因于MQDs和NCDs的电子俘获效应和空穴俘获效应,并通过系统的表征和理论计算证明了这一点。本研究为碳基量子点在光催化中的应用铺平了道路,也为开发更多的MXene基杂化材料用于太阳能光催化奠定了基础。

研究要点1:

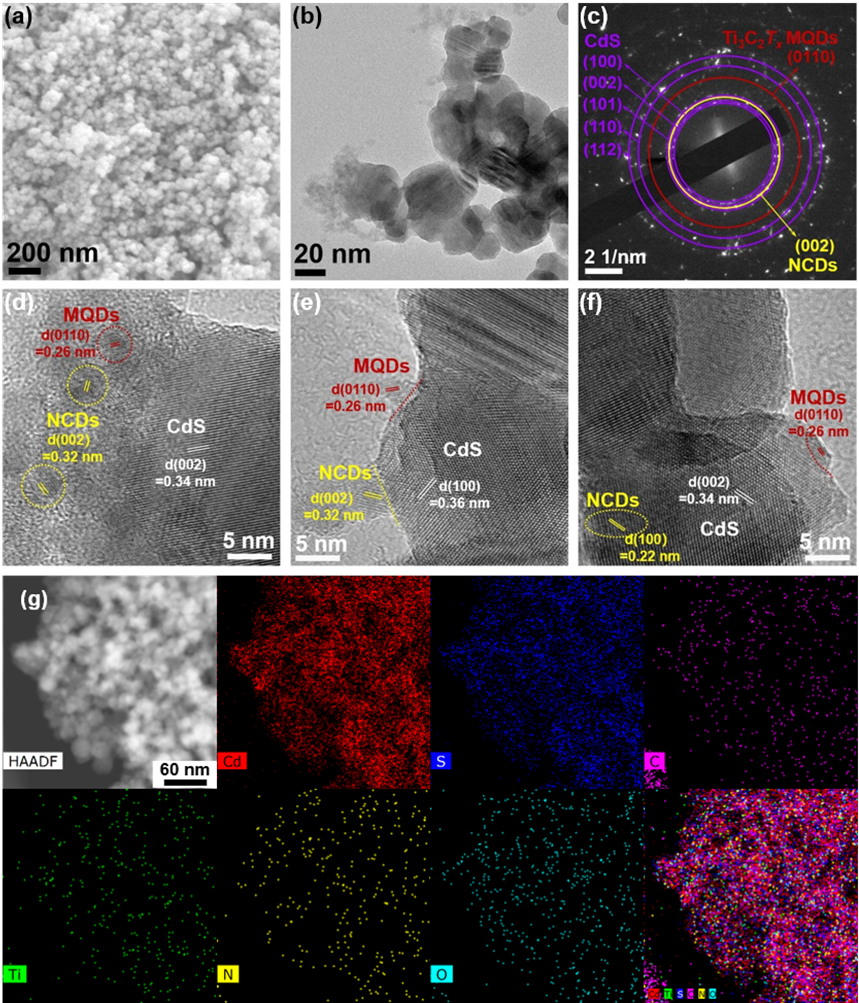

作者通过对光催化剂的形貌结构进行分析,在CdS上沉积双量子点,其形态与原始CdS没有太大差异,说明加载过程没有破坏CdS的基本结构。通过HRTEM图像进一步显示了负载量子点与CdS纳米颗粒之间的界面具有连续的晶格分布,没有明显的晶格缺陷。这明确地证明了两种量子点(MQDs和NCDs)紧密地沉积在CdS纳米颗粒上。

图1. 对1.0% MNC光催化剂进行形貌和结构分析。

研究要点2:

在固定量子点加载量的情况下,加载双量子点的MNC催化剂的HER性能远高于加载单量子点的复合催化剂(MC或NC),这是由于MCDs和NCDs对光激发载流子分离的协同作用。最佳光催化剂(1.0% MNC)的HER率分别为CdS和1.0% Pt/CdS的13.12倍和2.83倍,所测得AQE值也明显优于原始CdS,活性的增强远远大于其光吸收的差异。此外,经过4个循环和一个新循环(每次运行5小时)后,1.0% MNC的产氢活性仅下降1.4%,远低于原始CdS(下降32.2%)。上述实验表明,表明双量子点(MQDs和NCDs)助催化剂既可以显著提高CdS的光催化活性,同时也可以改善CdS的光化学稳定性。

图 2. 光催化剂的析氢性能测试与对比。

研究要点3:

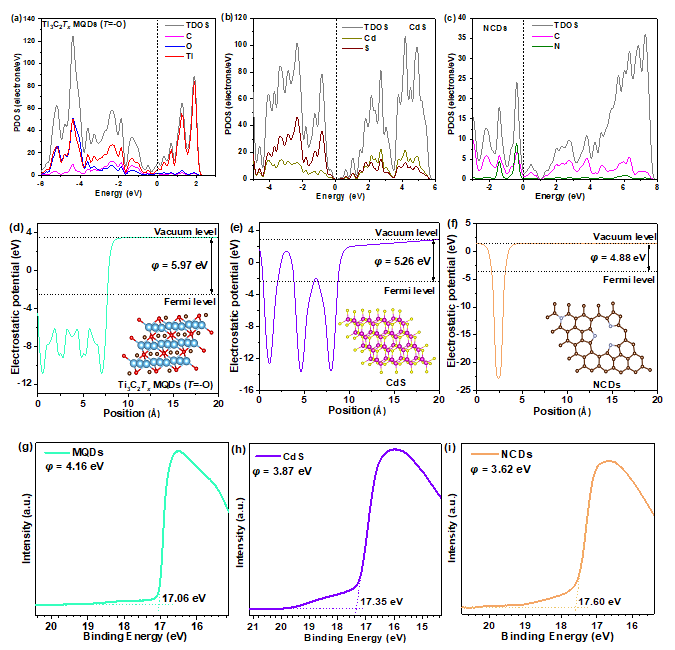

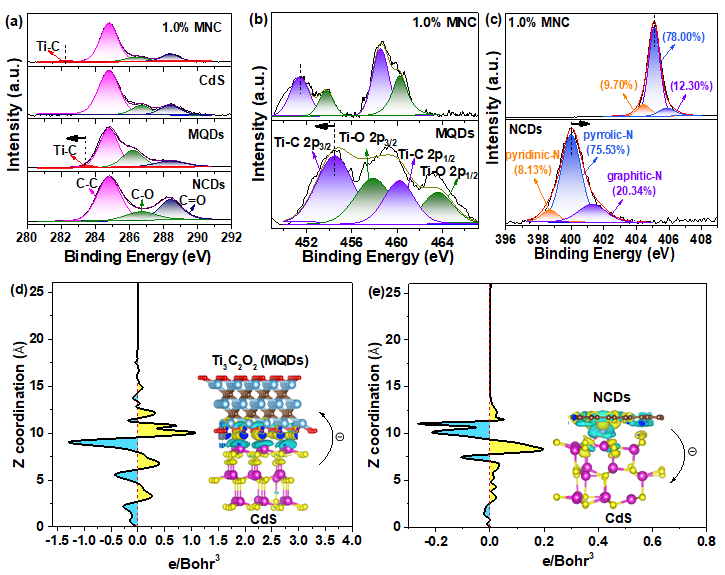

通过光电子能谱技术(UPS、XPS),结合密度泛函理论(DFT)计算,深入阐明了MNC异质结构的电荷转移特性。UPS和DFT计算均表明功函数大小顺序为MQDs>CdS>NCDs,因此在CdS/MQDs和CdS/NCDs界面上会发生明显的电荷转移。在CdS/MQDs界面上会发生CdS到MQDs的电子转移;而在CdS/NCDs界面,电子会从NCDs转移到CdS,这意味着空穴将从CdS转移到NCDs。最终,MQDs和NCDs的协同效应可以提高载流子的空间分离和快速转移,提高了HER的活性和稳定性。

图 3.实验及理论计算。

图 4. 1.0% MNC上的电子转移。

研究总结

作者通过简单的水热方法将双碳基量子点(MQDs和NCDs)负载在CdS纳米颗粒上。制备的界面接触紧密的MNC光催化剂具有更快的电荷传输速度,显著提高了光催化活性和稳定性。最佳光催化剂(1.0% MNC)的HER速率为5.64 mmol g -1 h -1。在420 nm和450 nm处量子效率分别达到42.2%和45.7%。此外,经过4个循环和一个新循环(每次运行5小时)后,1.0% MNC的产氢活性仅下降1.4%,远低于裸CdS的产氢活性(高达32.2%)。实验和理论结果证明了光生电子和空穴分别从CdS转移到MQDs和NCDs上实现了光生载流子分离。MQDs和NCDs都具有优良的导电性,协同效应可以提高载流子的空间分离和快速转移到CdS上。这种对不同量子点和半导体之间的双肖特基势垒的洞察,为合理地制造高性能太阳能转换光催化剂提供了普遍的新途径。

作者简介

彭超,2017年博士毕业于华南理工大学,2021年在澳门大学开展博士后研究。现任五邑大学副教授、硕士生导师,于2020年组建五邑大学绿色催化课题组。主要研究方向包括:1)半导体光/光-电/光-酶催化技术在绿色低碳领域的应用;2)环境新兴污染物的检测与治理。主持国家自然科学基金青年基金、广东省自然科学基金青年提升项目、广东省自然科学基金面上项目、广东省教育厅创新强校基金等科研项目。目前已在ACS Catalysis、Nano Energy、Applied Catalysis B: Environmental、Chemical Engineering Journal、ACS Applied Materials & Interfaces等学术期刊上发表SCI论文二十余篇,单篇最高被引超500次。