【Angew. Chem.】上海交大申涛/陈向洋/宁波东方理工朱宸:光电协同助力聚苯乙烯塑料发散性升级回收

聚苯乙烯(PS)作为应用最广泛的合成材料之一,在包装、保温和电子产品等领域具有重要应用,在现代塑料工业中占据重要地位。全球每年聚苯乙烯的产量接近1700万吨,然而其废弃物全球回收率不足1%,形成巨大环境压力。在聚苯乙烯的化学升级回收研究中,通过C–C键氧化断裂将使用后塑料废弃物转化为高附加值化学品是重要方向之一。当前大多数方法研究主要聚焦于聚苯乙烯Csp3–Csp3键的氧化,相比之下,聚苯乙烯Csp3–Csp2的转化研究相对较少,亟需进一步发展。

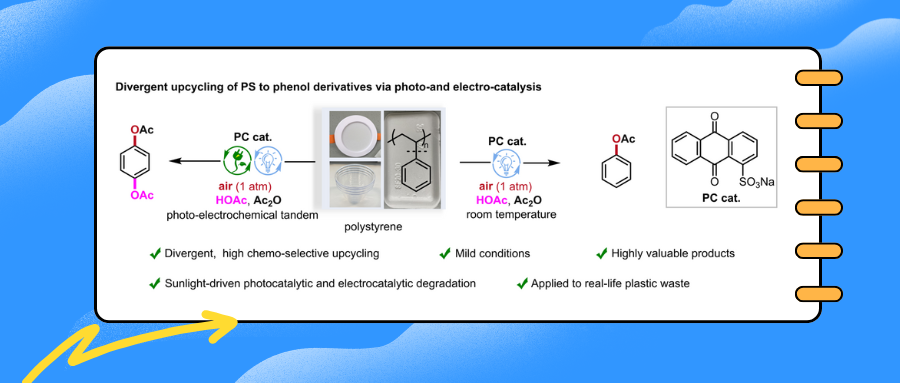

近日,上海交通大学申涛团队与陈向洋团队联合宁波东方理工朱宸团队在期刊Angew. Chem. Int. Ed.上发表题为“Divergent Upcycling of Polystyrene into Phenol and Hydroquinone Derivatives by Photocatalysis and Electrocatalysis”的最新研究成果。该研究通过廉价的有机光催化剂,借助光氧化诱导的Hock重排,首次实现高化学选择性的光催化聚苯乙烯废弃塑料到酚类衍生物的升级回收。基于市售廉价太阳能电池板构建了一个以太阳能为驱动的光-电催化一体化平台,有效实现了真实聚苯乙烯废弃物的升级回收,进一步验证了绿色可再生能源在聚苯乙烯废弃物高附加值转化中的技术可行性。在机理探索研究中发现,聚苯乙烯的不同立体构型在降解过程中表现出不同的反应性,这为理解塑料降解中立体结构引起的反应性差异提供了有价值的启示。

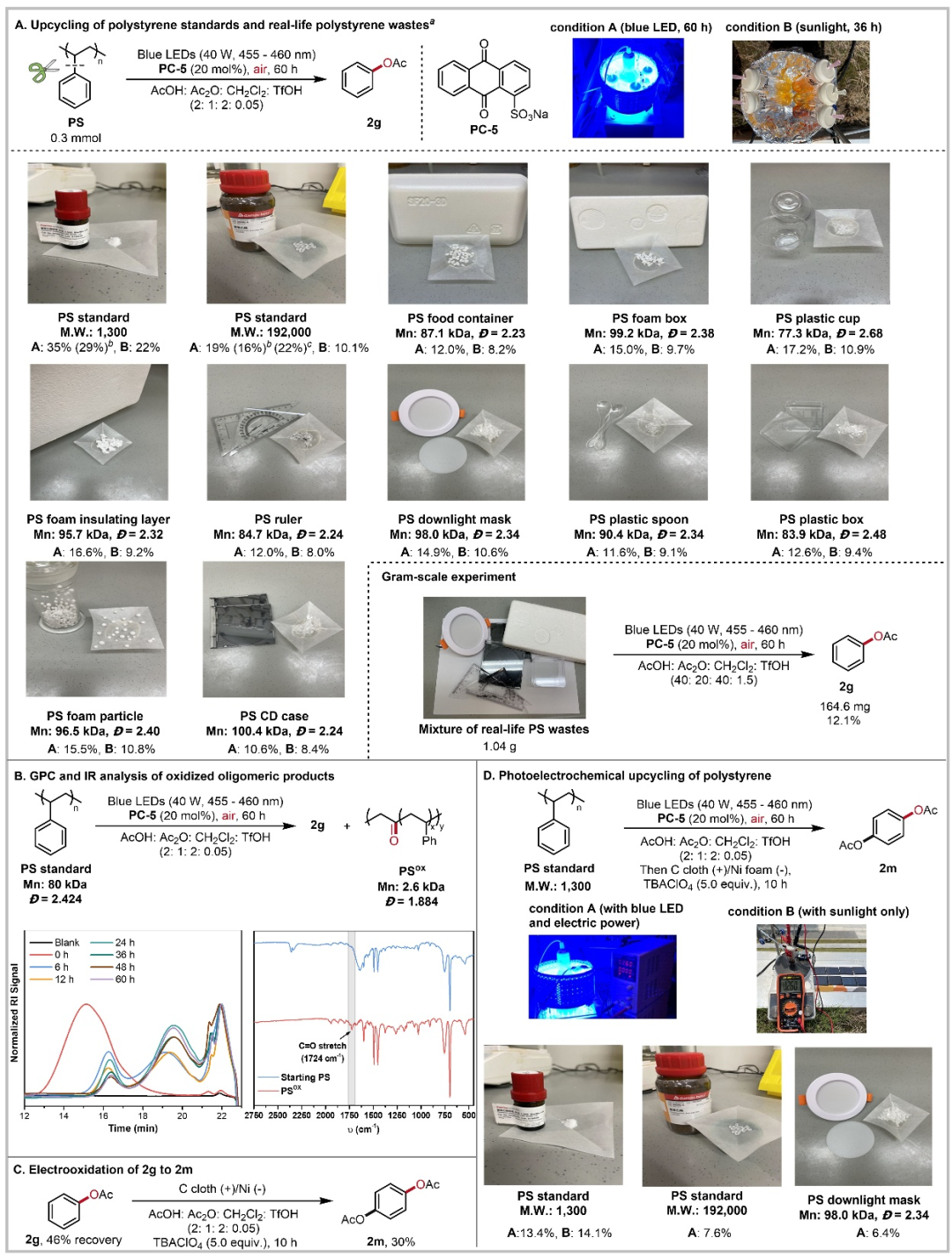

受异丙苯制苯酚工业工艺的启发,该研究以4-溴异丙苯为模型化合物,发展出一种光氧化诱导的Hock重排新策略。当应用于聚苯乙烯降解时,作者对反应条件进行了优化,以获得最佳降解效果。在最优反应条件下,测试了多种真实生活中常见的聚苯乙烯塑料制品,如:食品包装盒、泡沫箱、塑料杯、直尺、灯罩、塑料勺等。尽管这些塑料制品中含有色素、增塑剂、自由基清除剂等可能抑制C–C键断裂的添加剂,但在优化条件下,聚苯乙烯仍能有效降解,乙酰苯酯产率最高达17.2%。随后,作者进一步探索了太阳能驱动塑料降解的可行性。利用自然太阳光代替蓝光LED照射36小时,大多数聚苯乙烯塑料仍能以约10%的收率得到目标产物乙酰苯酯。在光催化工作的基础上,作者进一步将电催化芳环Csp2–H氧化与其耦合,实现了从聚苯乙烯直接合成1,4-二乙酰氧基苯。同时基于市售廉价太阳能电池板构建了一个以太阳能为驱动的光-电催化一体化平台,该系统无需外部供电。应用该平台对低分子量聚苯乙烯(分子量1300)进行测试,能以14.1%的收率得到1,4-二乙酰氧基苯。

图1 光电催化聚苯乙烯废弃塑料的发散性升级回收

(来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

在机理探究过程中,通过控制实验(图2A)发现,在反应过程中会生成酚类中间体,醋酸酐(Ac2O)通过原位乙酰化对该中间体实现保护,避免其过度氧化。水敏感性实验(图2B)表明体系中微量水不影响反应,但将水作为助溶剂或唯一溶剂时能够分离得到过氧化物5和苄位羟基化产物6。关键中间体验证中显示,过氧化物5在三氟甲磺酸(TfOH)作用下可直接转化为产物(图2C),而三苯基膦还原实验中检测到16%的三苯基氧膦生成,证实聚苯乙烯降解中存在类似过氧化物中间体(PSOOH)。自由基捕获实验表明TEMPO可完全抑制反应,并通过高分辨质谱(HRMS)检测到苄位-TEMPO加合物,原位电子顺磁共振(EPR)实验进一步捕捉到氧/碳自由基信号(图2E),证实反应过程中苄位自由基的存在。综合证据表明,该转化涉及光引发自由基生成、过氧化物中间体形成及酸介导重排的协同机制。

综上,聚苯乙烯可能的降解机理是:聚苯乙烯(PS)在降解初期先在光催化剂与氧气的作用下生成过氧自由基中间体Int-8。然后经过分子内1,5-、1,7-或1,n-氢原子转移(HAT)形成新的苄位自由基。该自由基经历连续氧化与β-断裂,生成含过氧化氢的中间体(PSOOH)。在三氟甲磺酸(TfOH)存在下,PSOOH通过Hock重排裂解为苯酚及低聚物Int-11,苯酚经乙酰化生成乙酰苯酯(2g)。后续耦合电催化氧化时,乙酰苯酯(2g)在阳极被氧化为自由基阳离子Int-12,随后经乙酸亲核进攻、去质子化等步骤,最终生成1,4-二乙酰氧基苯(2m)。

图2 机理研究探索(来源:Angew. Chem. Int. Ed.)

Divergent Upcycling of Polystyrene into Phenol and Hydroquinone Derivatives by Photocatalysis and Electrocatalysis.

Shu-Fan He, Tianyi Xu, Qinhui, Wan, Kai Tang, Xiangyang Chen*, Daixi Li*, Yong Jiang, Cai Zhai, Chen Zhu*, and Tao Shen*

Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202508166.

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。