【Chin. J. Chem.】常州大学流动化学与过程工程团队: 无催化剂条件下光诱导烯炔酮参与的环化-双硒化反应

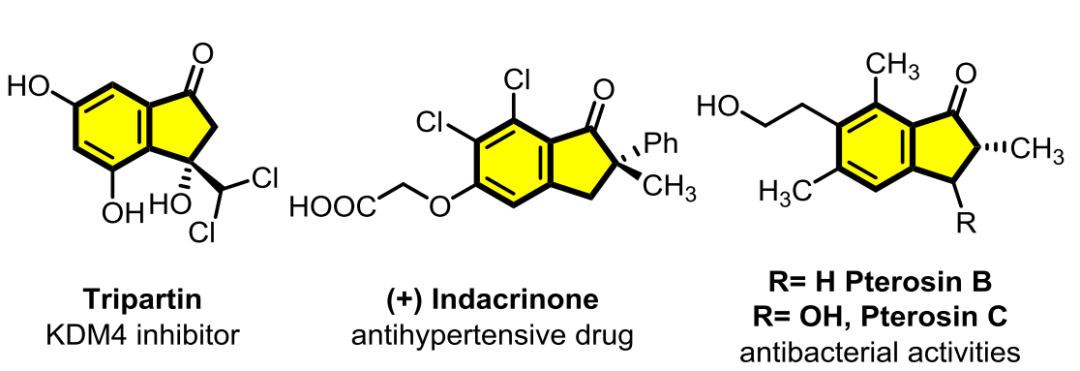

1-茚酮作为关键结构单元,广泛存在于具有生物活性的天然产物分子骨架结构中(图1)。目前,针对1-茚酮的合成方法主要涵盖以下几种途径:1)分子内傅克反应;2)过渡金属介导的环化反应机制;3)Pd催化的CO插入反应;4)自由基型级联环化反应路径。这些合成方法存在显著局限性,如需使用昂贵的过渡金属催化剂,且反应条件苛刻,对设备及操作要求较高。此外,二硒醚类化合物作为制备含硒有机分子的重要前体,在反应过程中,通常其利用率往往仅能达到50%,鲜有研究能够实现二硒醚基团完全高效地引入目标分子结构中,这不符合绿色化学的发展要求(图2)。另一方面,光催化反应凭借其环境友好与可再生特性,在有机化学研究领域中备受科研人员瞩目。然而,实际应用中,昂贵光敏剂的使用导致光催化反应在成本控制以及规模化应用环节遭遇瓶颈,这在一定程度上阻碍了该技术的进一步推广与应用。基于上述背景,开发一种在无光敏剂的条件下,向含有1-茚酮结构片段的分子中精准引入两个硒基基团,进而合成具有潜在药物活性的分子的光催化方法,无疑是一项具有挑战性且富有意义的研究课题。

图1 含有1-茚酮结构的药物活性天然产物(图片来源:Chin. J. Chem.)

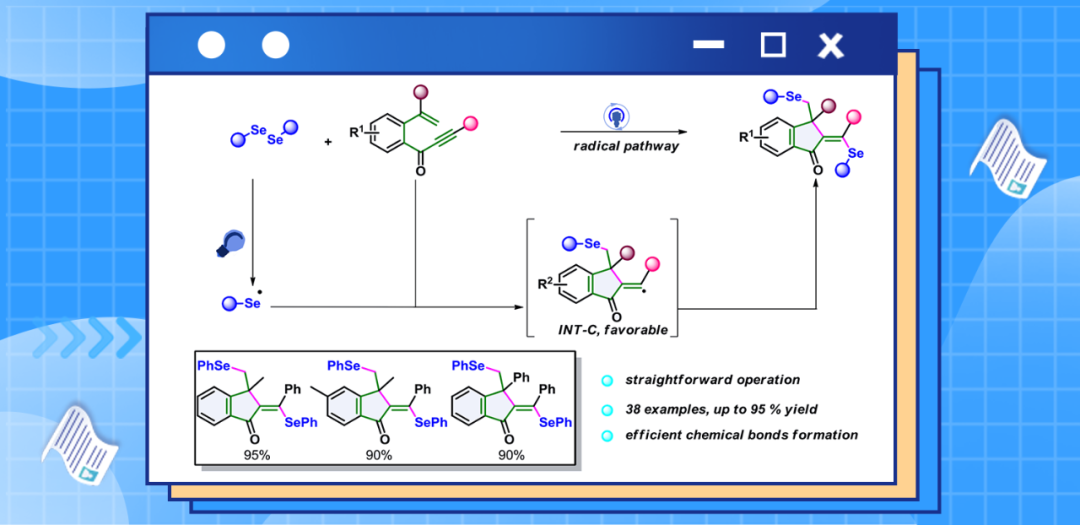

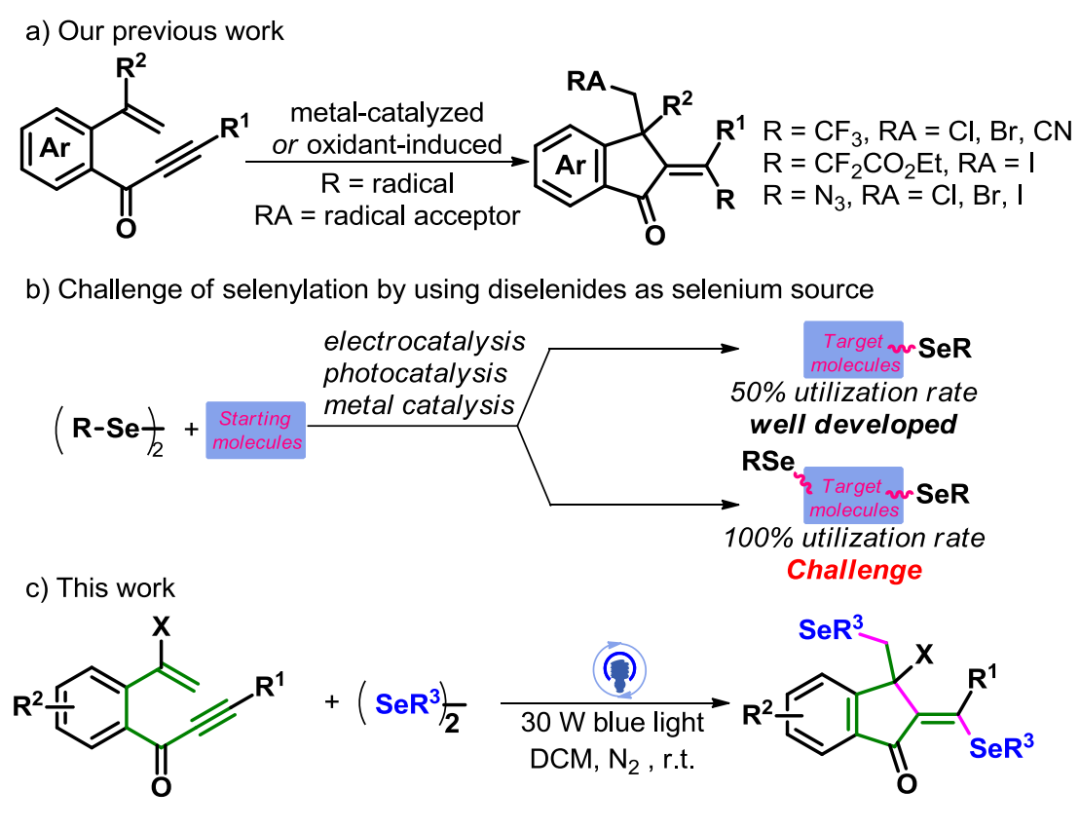

常州大学流动化学与过程工程团队近期来在自由基级联反应领域取得了一系列的研究成果。在前期研究基础上,该团队进一步探索创新,巧妙运用光催化条件下的自由基级联反应策略,成功实现了无光敏剂条件下烯炔酮和二芳基二硒醚参与的环化—双硒化反应。在温和的反应环境下,以中等至良好的产率和优秀的立体选择性高效合成了一系列含有双硒基片段的1-茚酮类化合物(图2)。此方法展现出诸多显著优势:一方面,具有广泛的底物适用范围,能够兼容多种不同类型的反应底物;另一方面,对各类官能团表现出良好的耐受性,为复杂有机分子的合成提供了有力工具。尤为值得一提的是,该反应在无金属和额外催化剂的条件下即可顺利进行,且二硒醚类化合物的原子利用率达到了100%,实现了资源的最大化利用,符合绿色化学的发展理念。相关研究成果发表在Chinese Journal of Chemistry。

图2 可见光催化的环化-双硒化反应(图片来源:Chin. J. Chem.)

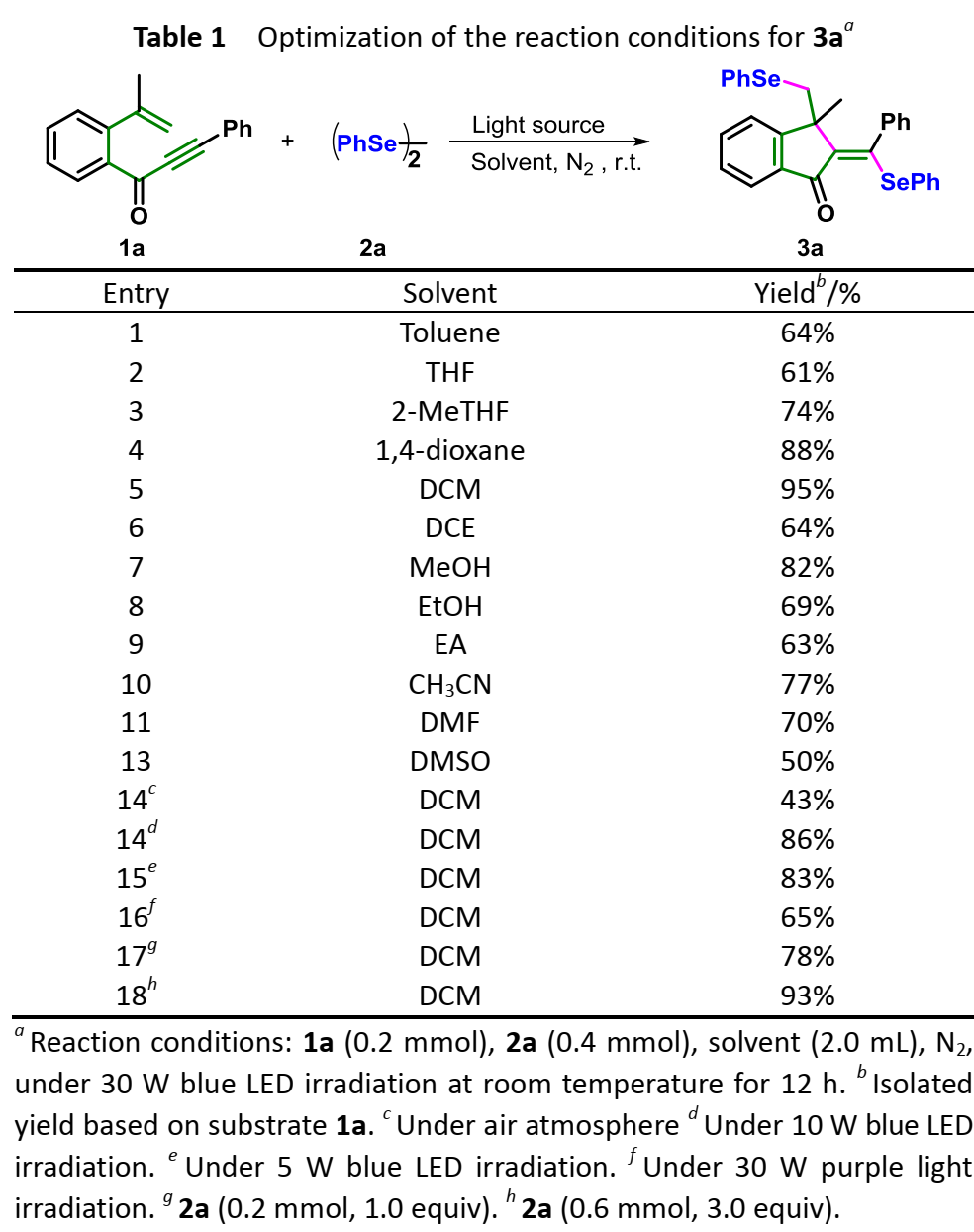

作者首先以烯炔酮1a和二苯二硒醚2a为模型底物考察了该可见光催化的环化—双硒化反应的条件(图3)。通过条件筛选,确定了最佳反应参数:1a与2a的摩尔比为1: 2,二氯甲烷为溶剂,氮气氛围和室温条件下,用30 W蓝光照射12 h,以95%的收率分离出目标化合物3aa。

图3 反应条件筛选(图片来源:Chin. J. Chem.)

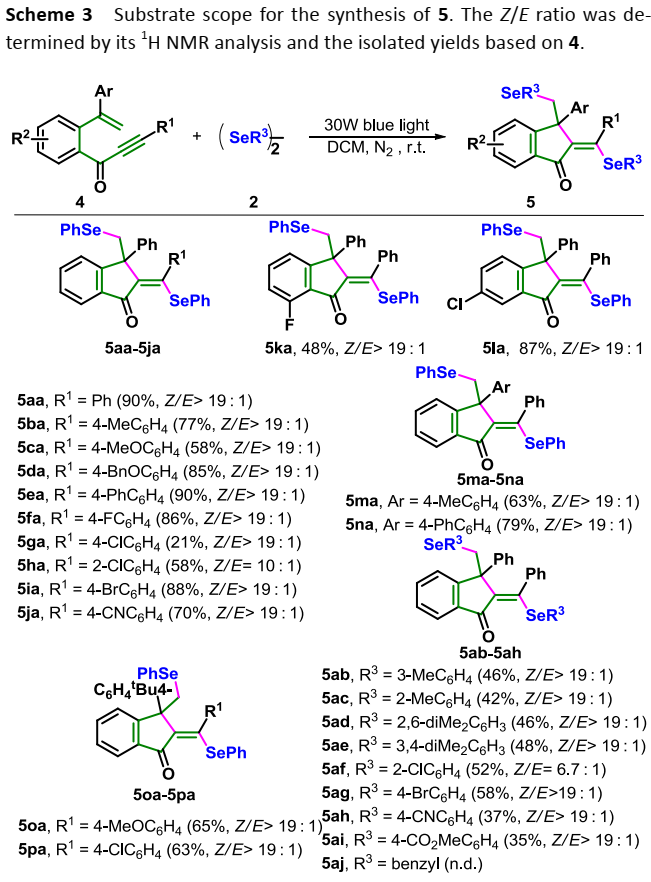

随后,作者进一步深入探讨了该可见光诱导的环化-双硒化反应的底物适用范围(图4)。研究结果显示,此反应体系展现出广泛的底物适用性以及出色的官能团耐受性。具体而言,当烯炔酮或二芳基二硒醚的芳环结构上,无论是在邻、间、对位等不同位置引入供电子基团或是吸电子基团,反应均能顺利的进行,目标产物的收率处于中等至优良水平。为明确产物结构特征,研究者借助X-射线单晶衍射技术,解析了化合物3aa的三维空间构型。同时,针对所有目标产物进行了系统的¹H NMR分析,结果显示,除化合物3g、5ha和5af外,其余二硒基化的1-茚酮产物均呈现出优异的立体选择性。值得注意的是,该反应体系对某些特定底物表现出选择性限制。实验表明,二苯二硫醚及二苄基二硒醚类化合物在此反应条件下无法实现有效转化。为验证该反应的规模化应用潜力,作者开展了克级规模放大实验。结果表明,该环化-双硒化反应体系能够顺利完成克级产物的制备,且产率与小试实验基本保持一致。

图4 可见光诱导的环化-双硒化反应的底物范围(图片来源:Chin. J. Chem.)

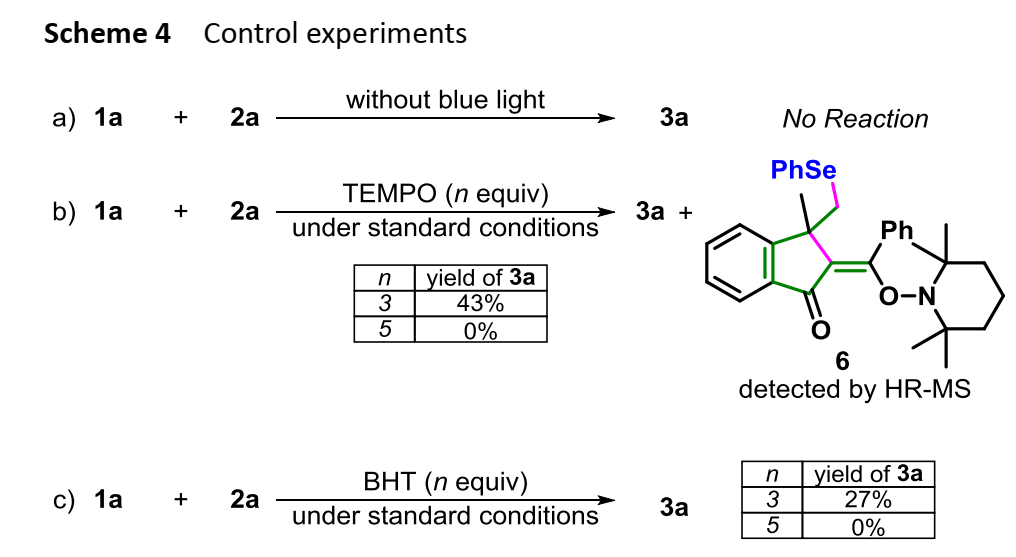

图5控制实验(图片来源:Chin. J. Chem.)

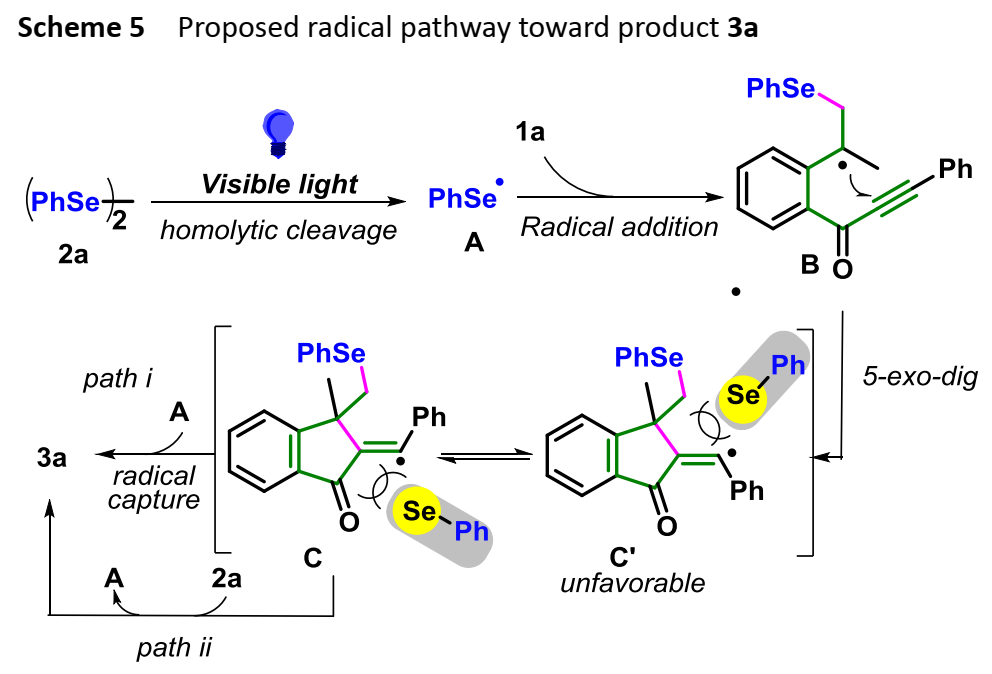

通过一系列的控制实验(图5),作者揭示了该转化过程中可能存在的自由基反应路径,并据此提出了合理的反应循环机制(图6)。首先,二苯二硒醚在光照条件下发生均裂,生成苯硒基自由基A,随后与1a依次经过自由基加成(A to B),5-exo-dig环化形成中间态C及其等价体C’,由于硒原子的空间体积较大,使的中间态C成为优势构型,这一结构特征直接决定了最终产物中Z构型的高选择性分布。最后,中间态C与自由基A结合或者与二苯二硒醚作用,生成目标化合物3a。

图6 可能的反应机理(图片来源:Chin. J. Chem.)

综上所述,作者利用烯炔酮和二芳基二硒醚为反应物,实现了无催化剂条件光催化环化—双硒化反应,以中等至良好的收率制备了系列双硒基化的1-茚酮类化合物。该光催化反应表现出良好的底物范围和官能团兼容性,同时,该光催化转化还兼具环境友好,立体选择性高和100%的原子利用率的优势。该反应策略无疑为构建1-茚酮供了新的思路,更为开发环境友好型光催化体系提供了重要参考。

近期,该工作以“Photocatalyzed Annulation-Biselenylation of Enynone with Diarylselenides toward Biselenium-Substituted 1-Indanones under Metal- and Photosensitizer-Free Conditions”为题发表在Chinese Journal of Chemistry上。工作实验部分主要由团队研究生闫花凤完成,文章第一兼通讯作者为团队成员左杭冬博士,团队成员严生虎教授和王佳胤博士为该文的合作通讯作者。

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。