张礼知团队Angew. Chem.发表实际固碳海水光化学转化为CO和HClO最新研究成果

近日,上海交通大学环境科学与工程学院张礼知教授团队在国际顶级化学期刊Angew. Chem. Int. Ed.《德国应用化学》在线发表了题为“Visible light-driven conversion of carbon-sequestrated seawater into stoichiometric CO and HClO with nitrogen-doped BiOCl atomic layers”的研究成果。该研究提供了一项绿色、安全的海水太阳光化学现场杀菌新策略。论文第一作者为上海交通大学环境科学与工程学院博士后石彦彪和中国科学技术大学博士生寿宏伟,通讯作者为李浩副教授、孙红卫副教授和张礼知教授,第一完成和通讯单位均为上海交通大学,合作者包括华中师范大学刘晓教授和中国科学技术大学宋礼教授等。

背景

碳捕获、封存和利用技术(CCUS)是缓解化石燃料燃烧造成温室效应的重要举措。海水作为地球上面积最大(约占地球表面积的71%)和储量最丰富的水资源(约占地球总水源的97%),其CO2当量浓度(2.1 mmol kg-1)是大气的125倍,被认为是地球上最关键的碳汇场所。近年来,人为活动导致海洋表面CO2浓度持续上升,引发了藻华和海洋表面pH下降等诸多典型环境问题,已严重威胁到海洋生物呼吸和光合作用,阻碍了海洋生物钙化并加剧珊瑚礁溶解。因此,在海水固有pH不变下合理开发利用固碳海水对于实现净零排放和可持续发展具有里程碑意义。迄今为止,已有诸多策略用于封存海洋碳,如矿物碳酸化提供水泥制造原料、蒸发结晶形成碳酸锂及海水脱盐生产清洁淡水。海洋浮游植物还能通过光合作用代谢海水封存碳产生有机碳,如葡萄糖、氨基酸和油脂,实现生物固碳。因此,模拟自然光合作用将固碳海水转化为高附加值化学品或燃料对于实现可持续发展具有重要意义。海水中Cl-天然浓度约为0.51 mol L-1,而光化学氧化海水Cl-产生活性氯物种(如Cl2、HClO和ClO-)是实现海水资源化利用的重要举措。在诸多活性氯物种之中,HClO可用作有机合成、漂白、杀菌和水处理的通用氧化剂。基于此,耦合光催化CO2还原和HClO合成为实现太阳能驱动下固碳海水资源化利用提供了范式。然而,同时光催化CO2还原和HClO合成过程受产物选择性低、反应动力学迟缓和催化剂在实际海水中易失活等因素制约。

内容

针对以上问题,团队首次提出热驱动草酸铵分解策略,合成了表面富氧空位(OV)、均相N掺杂的BiOCl原子层。该催化剂结合了“表面工程”和“空间光催化”双重策略,实现了光催化CO2还原和HClO合成过程高效耦合。具体而言,通过表面工程将具有强Lewis碱性的N原子引入到BiOCl原子层(001)表面,为其表面CO2活化和选择性还原产生CO提供了大量光生电子;光生空穴在内电场作用下迁移至BiOCl原子层富范德华带隙的侧面,从而活化BiOCl晶格氯,并通过类Mars-van Krevelen机制选择性氧化海水Cl-合成HClO。在可见光驱动下,BiOCl-N-OV原子层能够在实际固碳海水中光化学合成CO(92.8 µmol h-1)和HClO(83.2 µmol h-1),产物选择性均超过90%。特别地,实际海水中封存的CO2可维持溶液pH在4.2,BiOCl-N-OV原子层在长时间连续测试(40 h)过程中没有生成表面沉积物,并维持良好催化活性。模拟压载水杀菌结果表明,所合成HClO消毒液能够有效灭活压载水中典型细菌。该研究提供了更绿色、安全的海水太阳光化学固碳海水高效利用和现场杀菌新策略。

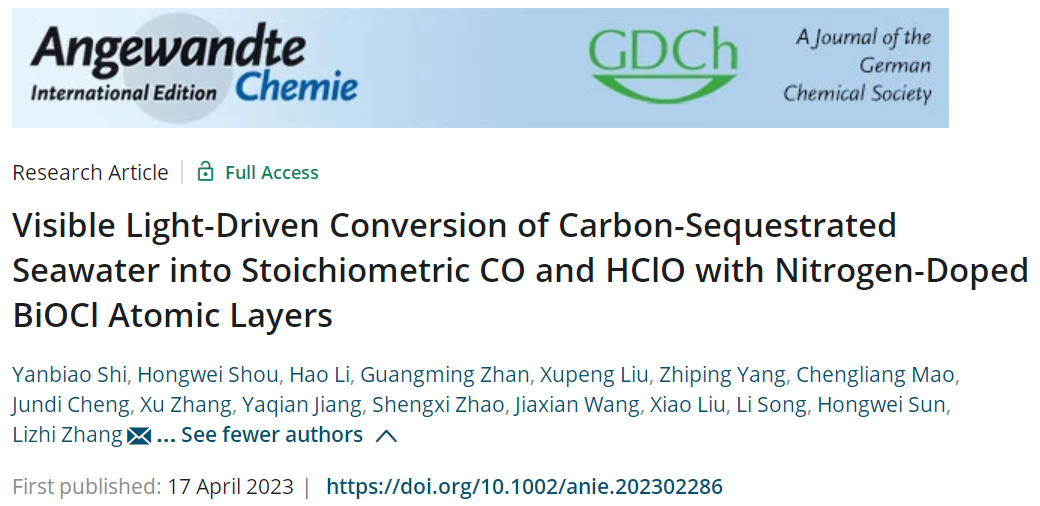

图1 制备和表征均相N掺杂和共生表面OV的BiOCl原子层

热驱动草酸铵分解策略能够批量制备BiOCl-N-OV原子层。EPR、EXAFS和HADDF-STEM测试结果表明BiOCl-N-OV原子层表面含有丰富OV,而掺杂N与OV强耦合形成了N-OV缔合结构。

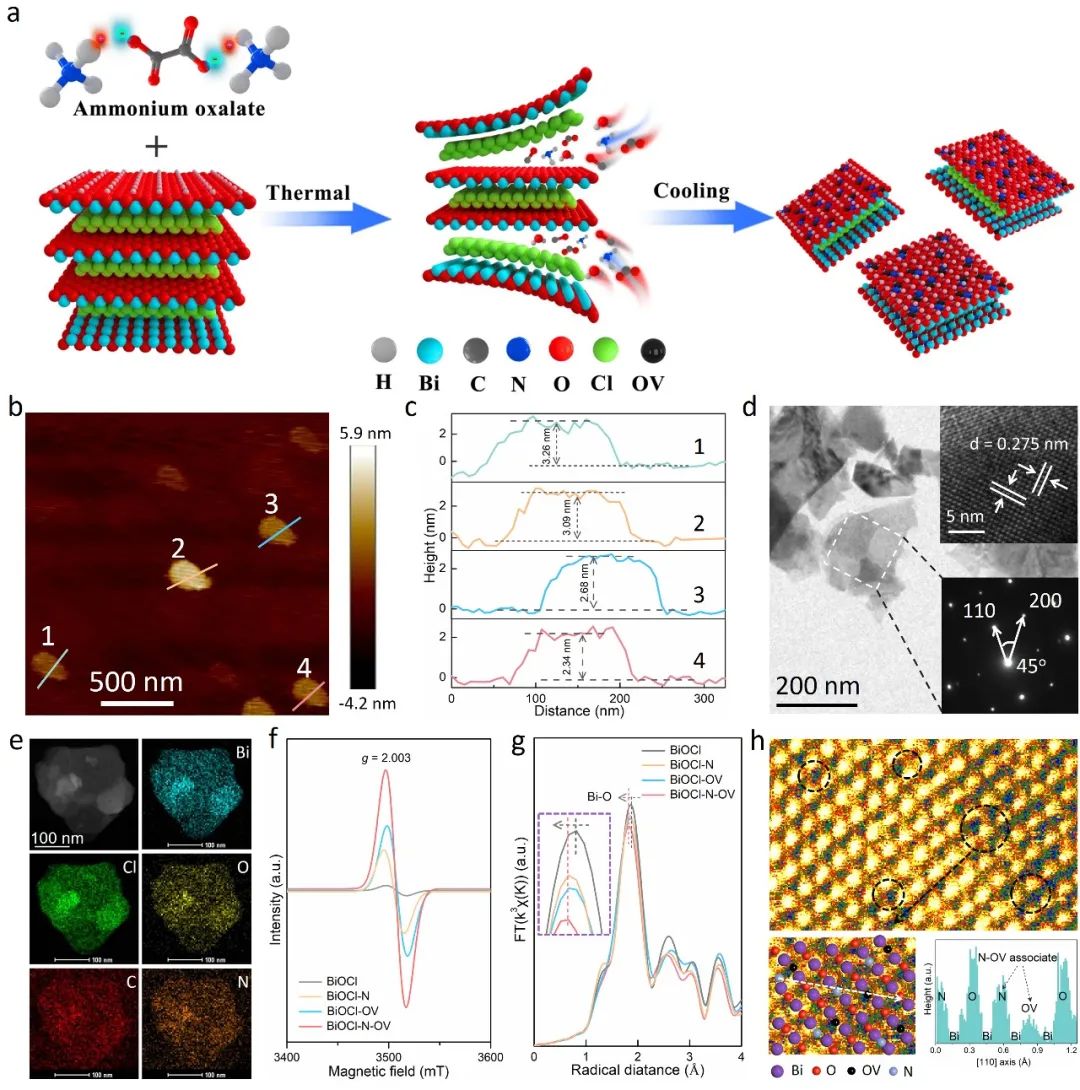

图2 载流子产生与分离过程

室温荧光、低温荧光、低温磷光表明BiOCl-N-OV原子层的N-OV缔合结构能促进激子解离产生自由载流子,从而延长光生载流子寿命。进一步DFT模拟结果表明,BiOCl-N-OV原子层高效的激子解离产生载流子过程可归功于N-OV缔合结构在其能带结构诱发的局域能量无序化,从而削弱激子稳定性并减小激子结合能。空间分辨KPFM测试结果表明,光生电子在内电场驱动下优先迁移至(001)晶面,而h+则转移至侧面(110)和(010)晶面。

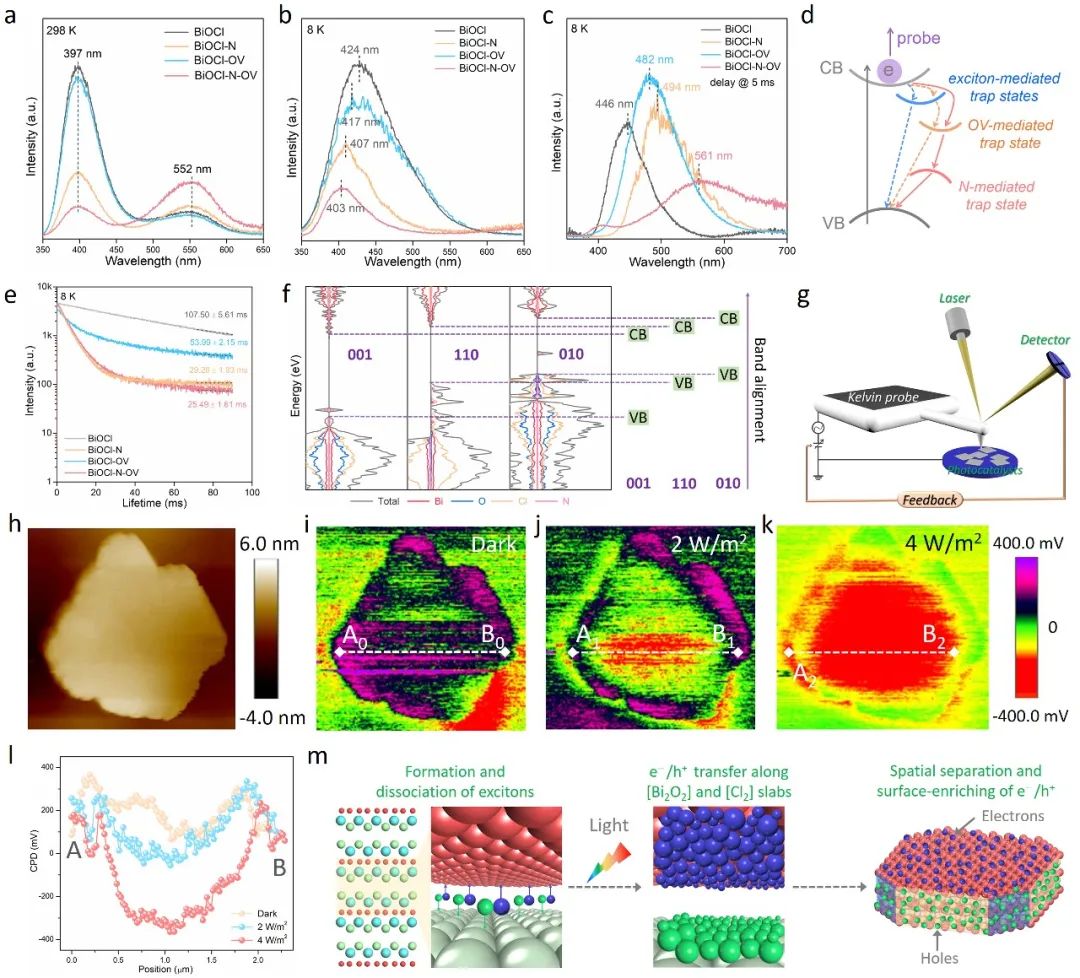

图3 模拟海水中光催化CO2还原耦合HClO合成

活性测试结果表明,BiOCl-N-OV原子层能够在CO2饱和模拟海水(0.5 mol L-1 NaCl)中持续高效合成CO和HClO。13CO2同位素标记证明了BiOCl-N-OV原子层光催化产生的CO源自于反应体系中通入的CO2;卤素交换实验说明溶液中Cl-可在BiOCl晶格氯位点处通过类Mars-van Krevelen机制光化学合成HClO。

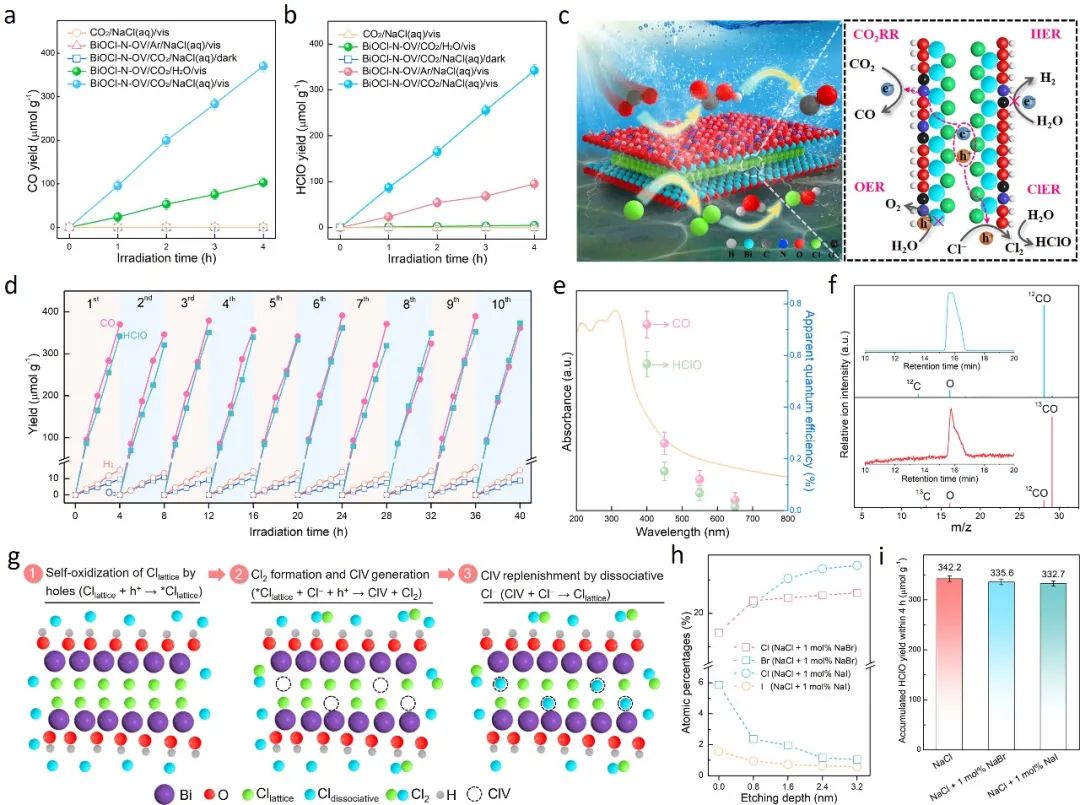

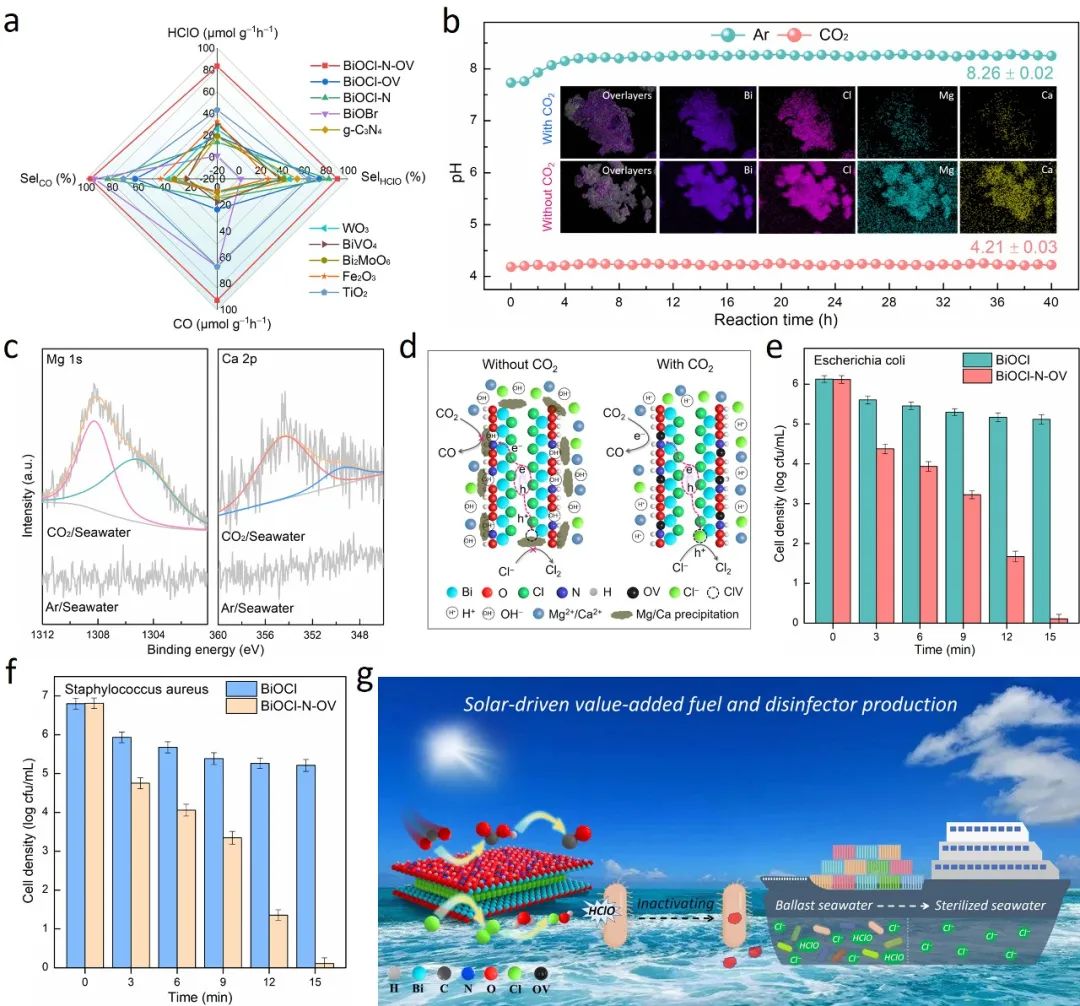

图4 实际海水中光化学合成CO2和HClO及灭活压载水细菌

以实际海水为例,研究发现BiOCl-N-OV原子层与其它常见可见光催化剂相比具有更高的产物活性和选择性。特别地,在40 h连续反应中,实际海水中封存的CO2能维持溶液pH在4.2,从而避免海水中碱土金属离子在光催化剂表面沉积,确保了催化剂在实际海水中可适用性;且产生的HClO能够有效灭活压载水中典型细菌。

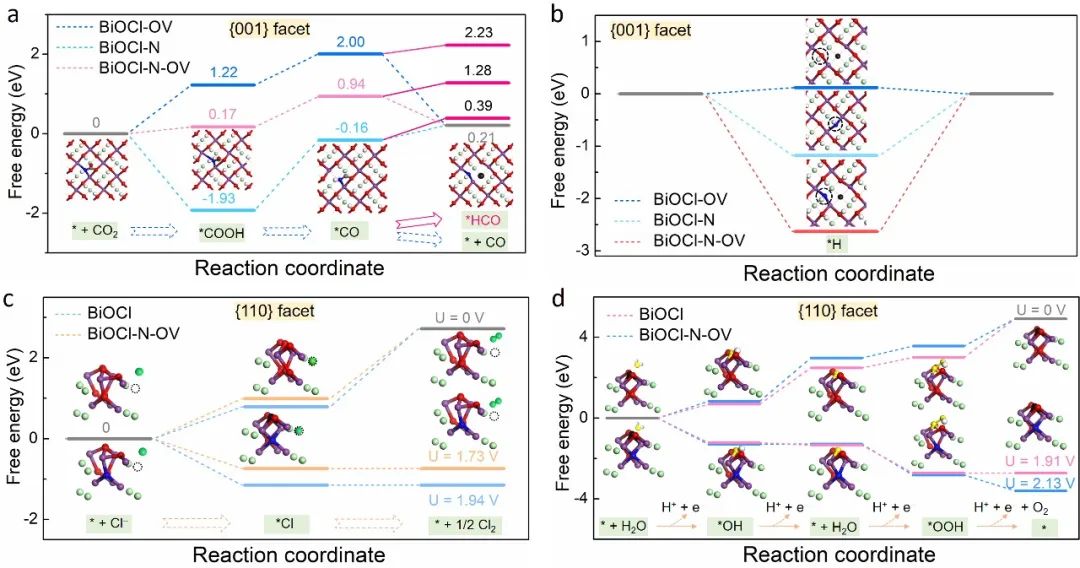

图5 DFT模拟揭示光催化CO2还原、析氢、HClO合成和水氧化产生O2过程

DFT模拟结果表明,在BiOCl-N-OV原子层(001)晶面,N-OV缔合结构能够显著降低CO2活化产生*COOH能垒,并促进*CO直接脱附为CO而非碳氢化合物中间体(*HCO);与此同时,N-OV缔合结构还能够显著增强*H吸附能,抑制HER过程。在BiOCl-N-OV原子层(110)晶面,溶液中Cl-会通过类Mars-van Krevelen机制在BiOCl晶格氯处活化产生HClO;掺杂的N原子会增加OER过程中间产物*OH的脱氢能垒,并显著增大OER平衡电势,从而抑制BiOCl-N-OV原子层表面OER过程,促进ClER反应顺利进行。

作者简介

石彦彪,上海交通大学环境科学与工程学院博士后,研究方向为半导体光催化、污染控制化学和环境催化材料设计合成。以第一作者/通讯作者身份在Nature Communications、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Materials、Environmental Science & Technology、Applied Catalysis B: Environmental、ACS ES&T Engineering等期刊发表多篇SCI论文,申请发明专利2项,获得博士后面上项目资助1项。

李浩,上海交通大学环境科学与工程学院长聘教轨副教授,研究方向为污染控制化学、光电催化化学和纳米环境材料。以第一作者/通讯作者身份在Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Environmental Science & Technology、Advanced Materials、Chemical Science、Science Bulletin等化学、环境及材料期刊发表SCI论文30余篇,其中10篇入选ESI高被引论文,相关研究工作入选ES&T年度最佳论文和ACS Editors' Choice,被美国Chemical & Engineering News报道。

孙红卫,华中师范大学化学学院副教授,研究方向为水污染控制理论和技术、高级氧化技术、铁基材料-微生物相互作用及其在水消毒、脱氮等领域的应用。以第一作者/通讯作者身份在Angewandte Chemie International Edition、Environmental Science & Technology、Water Research、Applied Catalysis B: Environmental等环境类期刊发表SCI论文30余篇。主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金、湖北省自然科学基金等8项。

张礼知,长江学者特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,科技部中青年科技创新领军人才,中组部万人计划科技领军人才。现任上海交通大学特聘教授、博士生导师。主要研究领域为污染控制化学、光催化、环境催化材料设计合成。已获授权专利40余项。在Chem、Nature Communications、Journal of the American Chemical Society、Angewandte Chemie International Edition、Advanced Materials、Environmental Science & Technology、Water Research等学术期刊发表论文360余篇,其中29篇入选ESI高被引论文。截至2023年4月论文已被引用大于36000次,H因子111。2008年获得湖北省自然科学二等奖(第一完成人),2011年获湖北省青年科技奖,并入选湖北省自主创新“双百计划”,2012年入选湖北省高端人才引领培养计划和湖北省高层次人才工程,2014年起连续入选Elsevier发布“化学领域中国高被引学者榜单”,2015年获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学二等奖(第一完成人),2018年起连续入选Clarivate(Web of Science)交叉领域全球高被引科学家榜单,2019年获湖北省自然科学一等奖(第一完成人)。

团队简介

上海交通大学环境科学与工程学院铁环境化学与污染控制研究团队,长期致力于铁环境化学与污染控制技术、环境多界面转化过程、绿色友好型环境修复材料、光/电化学污染物定向转化等方面的研究。主持国家重点研发计划、国家自然科学基金杰出青年基金、国家自然科学基金重点基金等项目,在包括Chem、Acc. Chem. Res.、Nature Commun.、JACS、Angew. Chem.、Adv. Mater.、ES&T等SCI源学术期刊发表论文300余篇。