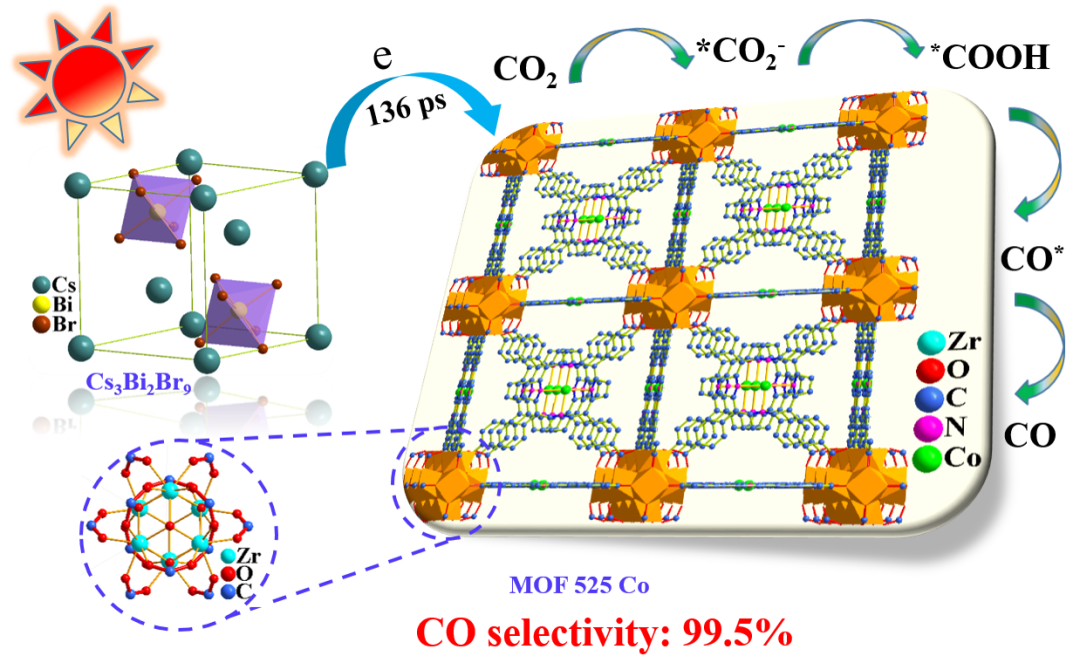

摘要:兰州大学王强教授和张浩力教授团队通过“一步法”得到 Cs3Bi2Br9/MOF525 Co 复合催化剂,用于光催化 CO2 还原,该反应体系获得了极高的 CO 产物选择性 (99.5%)

人工光合作用将二氧化碳转化为高附加值的化学燃料是解决化石燃料短缺和全球气候变化的一种有效的方法。由于 CO2 的化学惰性,开发高效的 CO2 还原光催化剂仍然是一个巨大的挑战。

近年来,金属卤化物钙钛矿由于其长载流子寿命和高电子迁移率,良好的缺陷容忍性以及在可见光区可调节的带隙,在多相光催化中获得重要应用,引起了人们的极大关注。但是光生电子-空穴对在单一钙钛矿上的电荷复合速度快,阻碍了其光催化效率。因此本工作将无铅钙钛矿与 MOF 助催化剂偶联用于增强电荷分离,提高光催化 CO2 的转化效率和选择性。此外,CO2 还原过程涉及多电子、多质子耦合反应,反应机理较复杂,本工作使用超快光谱和原位红外吸收光谱等测试技术详细研究了该光催化反应体系的瞬态中间产物、电荷分离与传输机制等,对设计高效的 CO2 光催化反应体系具有重要意义。

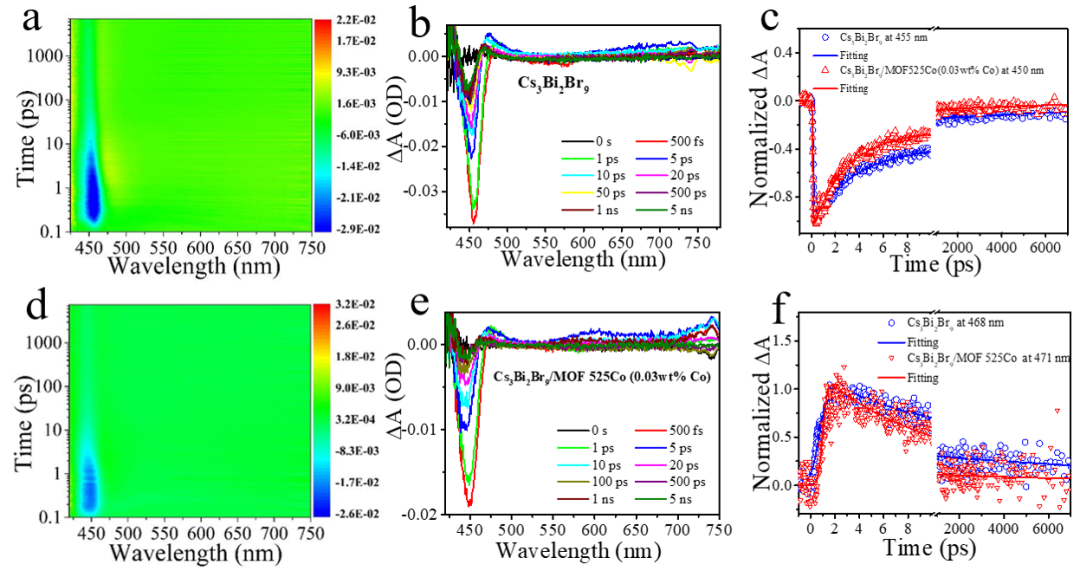

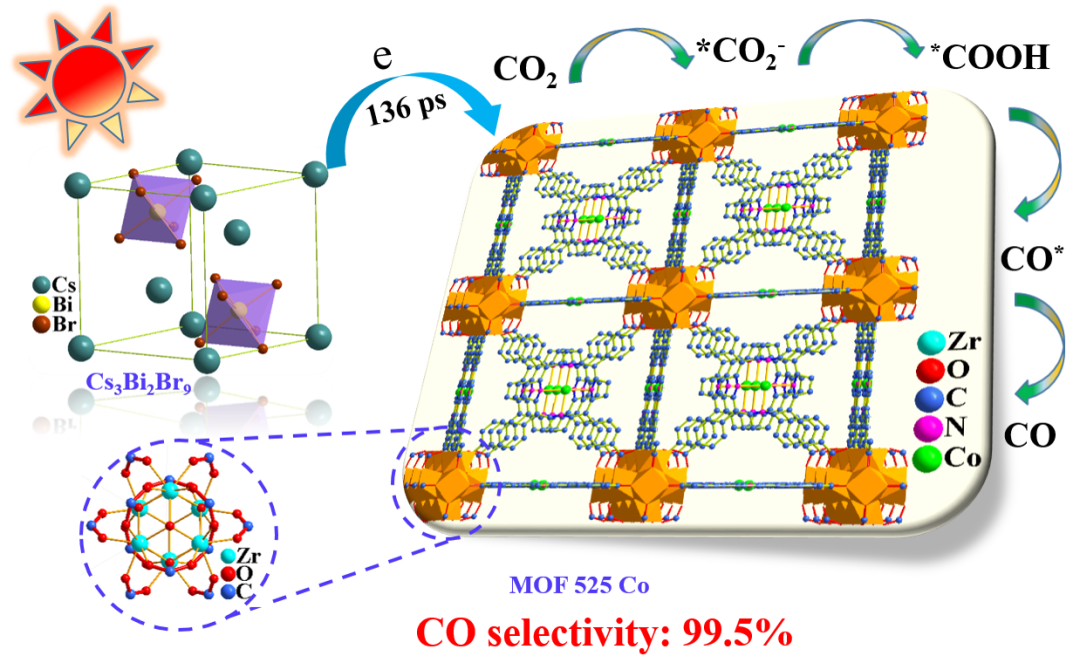

兰州大学王强教授和张浩力教授团队通过“一步法”得到 Cs3Bi2Br9/MOF525 Co 复合催化剂,用于光催化 CO2 还原,该反应体系获得了极高的 CO 产物选择性 (99.5%)。飞秒瞬态吸收光谱揭示了 MOF 525 和 Cs3Bi2Br9 之间的电荷转移动力学。原位红外吸收光谱进一步证实了 CO2 还原为 CO 的中间产物转化过程以及反应路径。▲ | 图 1 在 400 nm 光激发下,Cs3Bi2Br9 量子点(a) 与 Cs3Bi2Br9/MOF-525-Co(0.03wt%Co)(d) 的瞬态吸收光谱三维图谱;Cs3Bi2Br9 量子点(b) 和Cs3Bi2Br9/MOF-525-Co(0.03wt%Co)(e) 在不同延迟时间下的光谱代表性曲线。不同波长处各个样品的衰减曲线最大值归一化后的对比图∼450 nm(c) 和∼470 nm(f)。 |

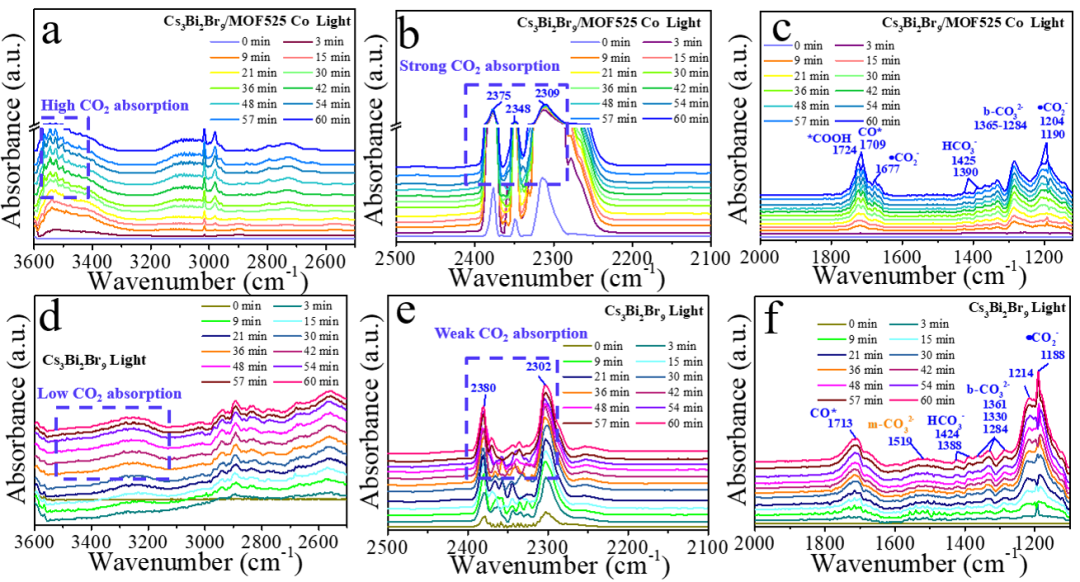

利用瞬态吸收(TA)光谱对催化剂辐射和非辐射过程中的激发态动力学进行了更详细的研究。图 1 显示了 Cs3Bi2Br9 量子点和Cs3Bi2Br9/MOF 525 Co(0.03wt%Co)的瞬态吸收图谱,从二者的图谱上可以看出,出现了明显的强的负信号和一个较弱的正信号。显然,两者在~450-455 nm处的信号归因于基态漂白(GSB)带。两者在~470 nm 处的信号归属于激发态吸收(ESA)带。电荷分离/转移/复合会导致激发态吸收(ESA)的衰减和基态漂白(GSB)的恢复。因此,从 GSB 恢复和相关的 ESA 衰减中提取的寿命组分可计算上述动力学过程的速率。经拟合复合催化剂在 450 nm 与 470 nm 附近处的动力学,我们计算出 Cs3Bi2Br9 量子点到 MOF 525Co 的电荷转移时间为 136 ps。进一步分析了 MOF 内部的电荷传递过程,系统地比较了 TCPP 和 MOF 525 的激发态性质。因此,通过飞秒瞬态吸收清楚的阐明了钙钛矿量子点和 MOF 之间以及 MOF 内部的电荷转移过程。▲ | 图 2 模拟太阳光照条件下 Cs3Bi2Br9/MOF-525-Co(0.03wt%Co)(a-c) 和Cs3Bi2Br9 (d-f)与 CO2 和 H2O 相互作用的原位红外光谱。 |

原位红外光谱中谱峰的变化对应于物种的形成和消耗。图 2 显示了催化剂在暗态条件下达到吸附平衡后,在恒定的光照下的表面物种的变化。结果表明,*COOH 中间体的出现是复合催化剂对 CO 有更高选择性的原因。

▲ | 图 3 Cs3Bi2Br9/MOF 525 Co 催化 CO2 还原的示意图 |

该成果以“Highly selective photocatalytic CO2 reduction via a lead-free perovskite/MOF catalyst”(《无铅钙钛矿/MOF复合体系用于高选择性 CO2 光催化还原反应》)为题,发表在英国皇家学会期刊 Journal of Materials Chemistry A,兰州大学李娜博士生为本文第一作者,兰州大学王强教授、张浩力教授为本文通讯作者。

总结

研究者开发了一种原位组装策略来制备无铅钙钛矿基 Cs3Bi2Br9/MOF 525 Co 复合催化剂用于光催化二氧化碳还原,该催化剂在气固相条件下对 CO 的选择性高达 99.5%。

原位红外光谱揭示了光催化剂对 CO2 的较强吸附,高效地转化为*COOH 中间体,以及快速的 CO 脱附。飞秒瞬态吸收光谱揭示了从 Cs3Bi2Br9 量子点到 MOF 525 Co 的 ~136 ps 快速电子传递过程,高效的电荷分离以及超长的电荷复合时间提升了反应体系的催化性能。

因此本工作为从超快动力学和表面反应活性的角度设计高效的 CO2 光还原催化剂提供了重要借鉴。

论文

Highly selective photocatalytic CO2 reduction via a lead-free perovskite/MOF catalyst

Na Li, Xin-Ping Zhai, Bo Ma, Hui-Jie Zhang, Ming-Jun Xiao, Qiang Wang*(王强, 兰州大学) and Hao-Li Zhang*(张浩力, 兰州大学)

J. Mater. Chem. A, 2023, 11,4020

http://doi.org/10.1039/D2TA09777J

作者简介

本文通讯作者,兰州大学教授,博士生导师,1999 年 7 月毕业于武汉大学化学系,1999 年 9 月至 2002 年 7 月在中国科学院化学研究所分析化学专业学习,师从陈义研究员从事毛细管电泳及光谱分析。期间组建了毛细管电泳-拉曼联用装置,开发了一种可用于毛细管电泳、流动注射分析和微型高效液相色谱等痕量分析技术的新型光散射检测器,获理学硕士学位。2002年8月赴美国波士顿大学化学系攻读博士学位,师从 Rosina Georgiadis 教授进行基于表面等离子体共振的无需标记检测方法研究。2004 年 8 月转入美国波士顿学院化学系学习,师从 Torsten Fiebig 教授进行超快时间分辨光谱的研究,主要课题是飞秒级别的 DNA 光子学,对 DNA 受到光激发后的电荷与能量转移现象进行研究,于 2008 年 5 月获博士学位。2008 年 10 月加入到兰州大学化学化工学院物理化学研究所工作,主要以超快光谱、非线性光学技术研究材料的光化学和光物理过程。本文通讯作者,兰州大学教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者,主要研究方向为新型有机电子材料与光学材料的设计、合成与器件制备。在 Sci. Adv.、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.和Adv. Mater. 等学术杂志上发表 SCI 论文 250 余篇,论文引用超过 10000 次,H 因子 52。先后有 2 篇论文入选“中国百篇最具影响国际学术论文”,多篇论文入选高被引论文。张浩力教授曾荣获亚洲化学会“Asian Rising Stars”、“甘肃省自然科学一等奖”、“中国侨界(创新人才)贡献奖”等奖项。先后获自然科学基金委杰出青年基金资助,入选科技部科技创新人才推进计划,“万人计划”科技创新领军人才等。现为 J. Mater. Chem. C 副编辑,英国皇家化学会会士(FRSC),Chem. Soc. Rev.、《中国化学快报》、《物理化学》、《高等学校化学学报》等学术刊物编委,美国阿拉巴马大学兼职教授,享受国务院政府特殊津贴。