光合作用合成生物学激发藻类应用潜力,力争实现异养细胞向光合自养细胞转化

光合生物(陆地植物、藻类及光合细菌)遍布陆地和海洋,通过光合作用将太阳能转化为人类需要的氧气、食物、能源、材料以及药物。融合基因组学、基因组编辑及合成技术、计算能力的多学科背景,光合作用合成生物学打开了一个全新的研究模式。

该模式通过设计并制造全新代谢、结构及调控模式,创建新型光合系统,并且为生命科学基础研究提供全新研究材料及视角,从而检验当前生命科学的基本理论及假设;最终提高人类认识光合作用、利用光合作用的能力。

本次,生辉 SynBio 邀请到了西湖大学生命科学学院的李小波博士,与我们分享他在开发光合生物遗传学与合成生物学研究工具方面的探索与成果。

图丨李小波(来源:受访者提供)

李小波于 2007 年本科毕业于西安交通大学,之后前往密歇根州立大学攻读植物学博士学位,正式开启了藻类相关研究。彼时,藻类能源正是热门研究领域,随着研究的深入,李小波对科研产生了浓厚的兴趣,原本计划毕业后直接进入生物技术公司的他选择继续深造。

2012-2018 年,李小波先后在美国斯坦福卡内基研究所和普林斯顿大学(Martin Jonikas 实验室)从事博士后研究,结合自己在藻类上的研究经历与合作导师的酵母研究背景,把酵母里面一些比较先进的高通量遗传学手段引进到藻类研究当中。2018 年回国加入西湖大学生命科学学院组建叶绿体系统与合成生物学实验室。主要从事光合作用光反应与叶绿体代谢方面的研究工作。

不同藻类的优势与挑战

地球上的光合作用约一半由藻类进行。藻类构造简单,没有根、茎、叶的分化,多为单细胞、群体或多细胞的叶状体。部分藻类可以在几个小时内倍增生物量,显著快于一般的陆地植物。这也是藻类常被用作科学研究模式生物的重要原因之一。

藻类植物的种类繁多,目前已知有 3 万种左右。其按色素划分,可分为蓝藻、绿藻、褐藻、红藻等门类;按在水中的位置分布又可分为浮游藻类和底栖藻类。

李小波告诉生辉 SynBio,在科学研究中,每一种藻类的优势和挑战都是不同的。目前,其团队研究的藻类主要有三种,分别属于绿藻、硅藻和颗石藻。

莱茵衣藻是李小波研究了十余年的物种。这种单细胞淡水绿藻,易于培养、生长速度快、遗传学背景清晰且容易转化,长期被用于光合作用与多种细胞生物学过程的研究,近年来也被用作油脂代谢和生物制氢的新兴模式物种。绿藻是在进化上最接近陆地农作物的藻类,它的生存策略也更容易应用借鉴到陆地农作物上。

李小波团队研究的另一种藻类是硅藻,具体是硅藻中的三角褐指藻。硅藻被认为是海洋里对光合作用贡献最大的一个真核类群,这种藻类进化出了含有四层膜的叶绿体(绿藻与陆地植物为两层)。

“硅藻先天具有捕光优势,在绿光波段,绿藻和陆地植物对阳光的吸收比较有限,但是硅藻却可以捕捉到部分绿光”,李小波介绍道,“我们可以利用遗传操作技术将硅藻中特殊的捕光天线蛋白与色素转移到绿藻中去,以此来提高绿藻的光合作用效率,从而在一定条件下,增加绿藻的产量,进一步也可能应用到农作物上去。”

综合来看,对于基因挖掘来说,莱茵衣藻目前更容易操作,而硅藻则在捕光研究方面有优势。

“莱茵衣藻是单倍体,每个基因只有一个拷贝,一旦基因被破坏,功能也会相应失去;硅藻一般在营养生长阶段是二倍体,大部分基因有两个有功能的拷贝,如破坏一个拷贝,另外一个还可以发挥功能,效果就不是很明显。” 李小波进一步解释道。

莱茵衣藻还可以做随机插入突变。据李小波介绍,其团队可以在两周时间以内获得 10 万个突变体,再通过一到两周时间利用自动化设备对 10 万个突变体进行挑取、整理,即在一个月左右的时间里得到一个基本覆盖全基因组的突变库,进行筛选之后,就能够明确各个基因相对应的功能。

2019 年李小波以第一作者身份在 Nature Genetics 发表了题为 A genome-wide algal mutant library and functional screen identifies genes required for eukaryotic photosynthesis 的研究论文。该研究利用多种自动化技术和高通量的测序技术建立了一个大规模的莱茵衣藻突变体库,并通过筛选发现了光合作用所需的 300 多个候选基因。

李小波团队对三角褐指藻中的 CRISPR 技术进行了一定的优化,目前可以比较顺利地得到大部分待测试基因的突变体。若在硅藻里面做全基因组筛选,需要通过 CRISPR 技术将三角褐指藻的两个拷贝全部破坏,但这种技术需要 CRISPR 的工作效率很高,目前在三角褐指藻当中还无法达到这种效率。

除了莱茵衣藻和硅藻外,李小波团队也已经开始对颗石藻的研究。

在颗石藻中,该团队研究的具体种类是赫氏圆石藻(Ehux)。颗石藻的技术相对以上两种藻类,要更落后一些,此前一直不能进行遗传转化,即外源的 DNA 无法在其中表达。目前中国集美大学的刘静雯教授已经报道了一种转化技术。李小波团队正在对集美大学、厦门大学以及一些藻种库提供的几株赫氏圆石藻进行试验,期待能在其中一株里建立各种遗传学与合成生物学工具。

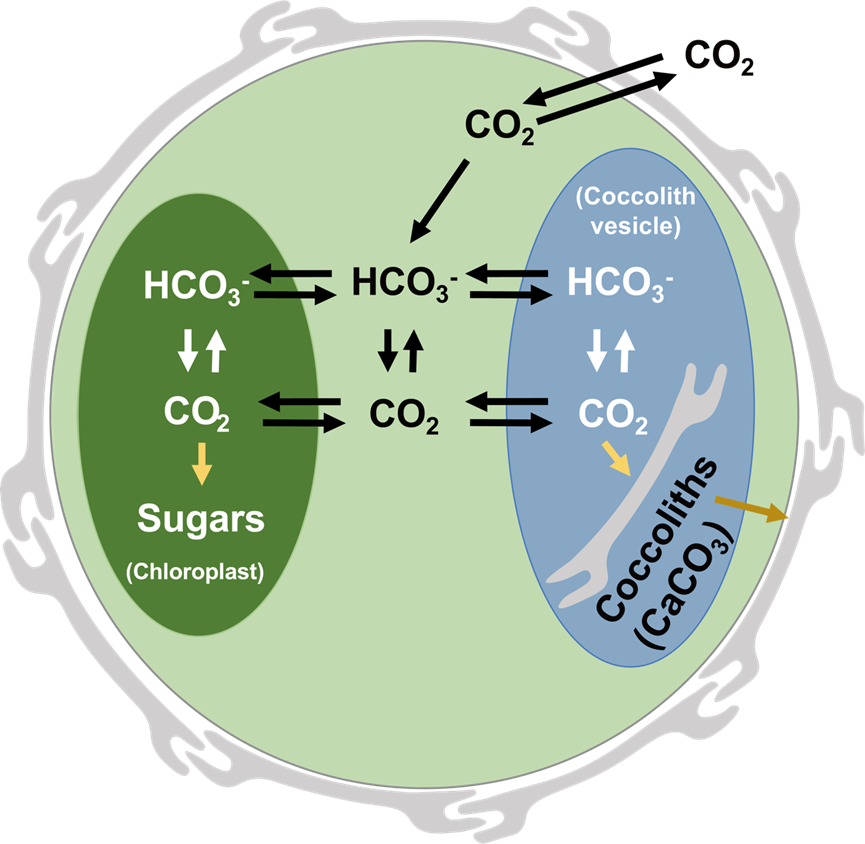

李小波告诉生辉 SynBio,选择颗石藻作为研究对象,部分原因是由于它产生无机规则细胞壁的生物学机制十分有趣,另外,这种藻类有两种固碳机制,机制一是像其他藻类一样进行光合固碳,机制二是它可以利用二氧化碳产生碳酸钙外壳,虽然这是从无机碳到无机碳的转化过程;第二种机制也同时消耗了水分当中的钙离子,可以在含钙废水处理中发挥作用。

四个研究项目

由莱茵衣藻、三角褐指藻和赫氏圆石藻三种真核藻类,以及较容易进行遗传操作的原核蓝藻,该团队也衍生了相关而又分别有不同侧重点的四个研究项目。

李小波则和生辉 SynBio 首先聊了其中聚焦于光合作用光反应的两个方向 ——“环境胁迫对能量代谢的影响” 和 “海洋藻类的捕光色素研究”。

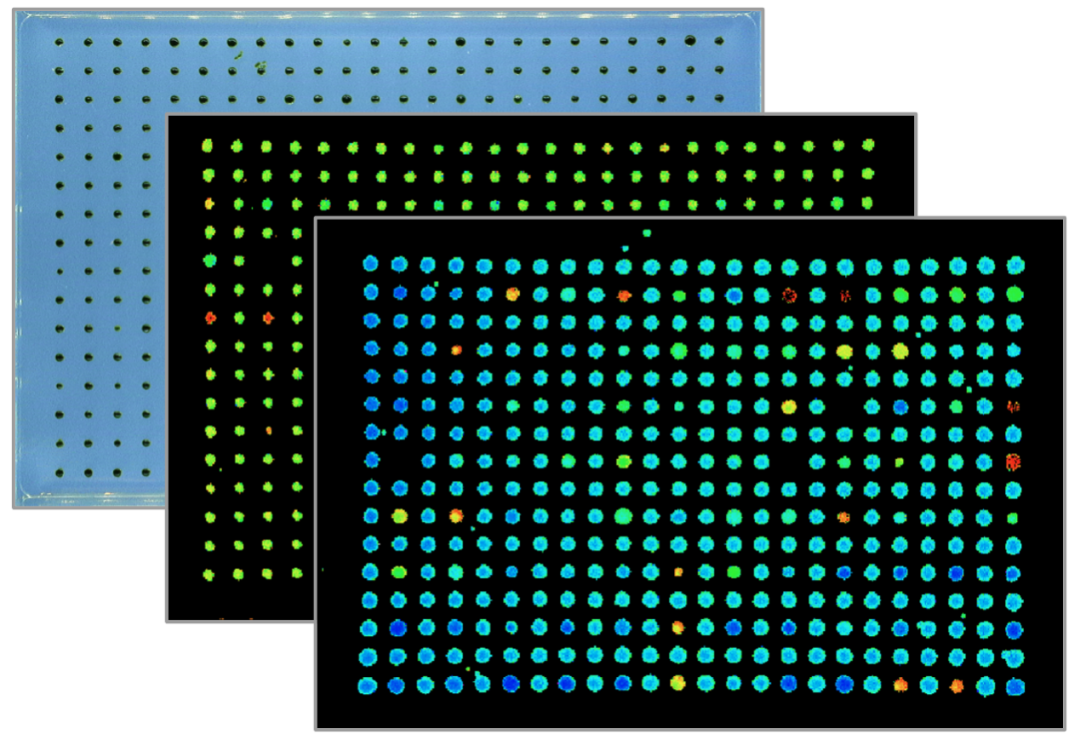

李小波团队主要在莱茵衣藻中研究环境胁迫对能量代谢的影响。在缺氮、低温等胁迫条件下,陆地植物和藻类积累油脂,但是同时会变黄并降低光合作用的光反应。该团队的目标是,明确这些胁迫反应的信号通路,以及如何通过合成生物学改造最大化胁迫条件下光合生物的产量。在 2019 年的 Nature Genetics 文章中,李小波开发了基于混池测序的突变体筛选技术。然而这种技术仅适用于少数表型,例如生长速率的分析。在西湖大学,李小波团队应用了基于阵列的筛选技术,可在一块琼脂平板上同时对 384 个突变体的多个表型进行成像分析,目前已经发现了多个光合作用的调控蛋白。

图丨藻类的生长与光合能力等表型分析(来源:李小波实验室博士生曹度、王玉龙、于文清)

海洋藻类的捕光色素研究则是以硅藻作为研究对象。由于蓝绿光在海水中的穿透能力强,多种海洋藻类进化出了捕捉绿光的能力以更好地适应环境。