吴宇恩/徐甲强:精确调控Pt₁-CdS单原子层催化剂位点密度提升光催化氢产物 | Cell Press论文速递

将太阳能转化为可再生清洁能源(如:氢气)是解决能源危机和环境问题最有前途的方法,其关键问题和核心挑战在于高效稳定的光催化剂材料研发。单原子催化剂由于其高效的原子利用效率和均一的活性位点已经被广泛应用于各类催化反应中。然而,单原子催化剂的低金属负载含量极大地限制了金属位点分散密度和距离调状态的精准调控,导致其原子结构与光催化析氢反应活性的构效关系仍缺乏深入的研究。

基于此,中国科学技术大学吴宇恩教授、上海大学徐甲强教授合作通过理论和实验相结合的量化研究方法,精确调控Pt单原子在CdS纳米片上的距离及密度分布,制备出了具有超高活性的Pt单原子层光催化析氢材料,为单原子层催化剂的发展和高效稳定的光催化析氢材料设计提供了理论和实验基础。相关研究成果以 “Site-coverage dependent single-atom-layer catalysts towards hydrogen production” 为题发表在Cell Press细胞出版社旗下期刊Chem Catalysis上。

▲长按图片识别二维码阅读原文

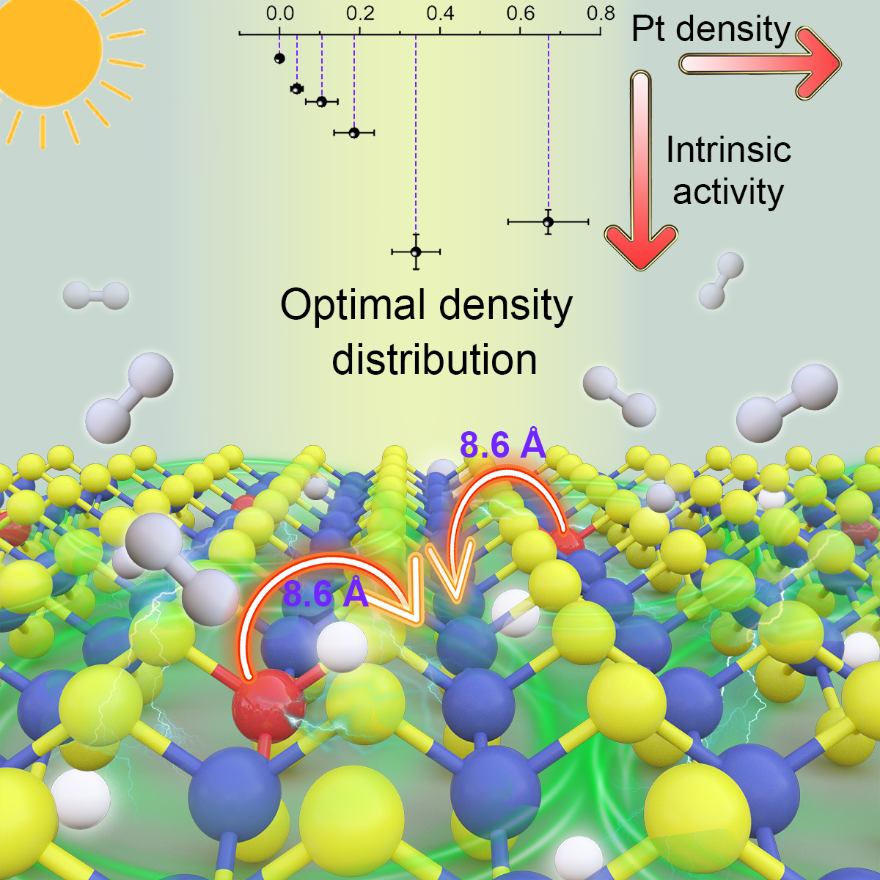

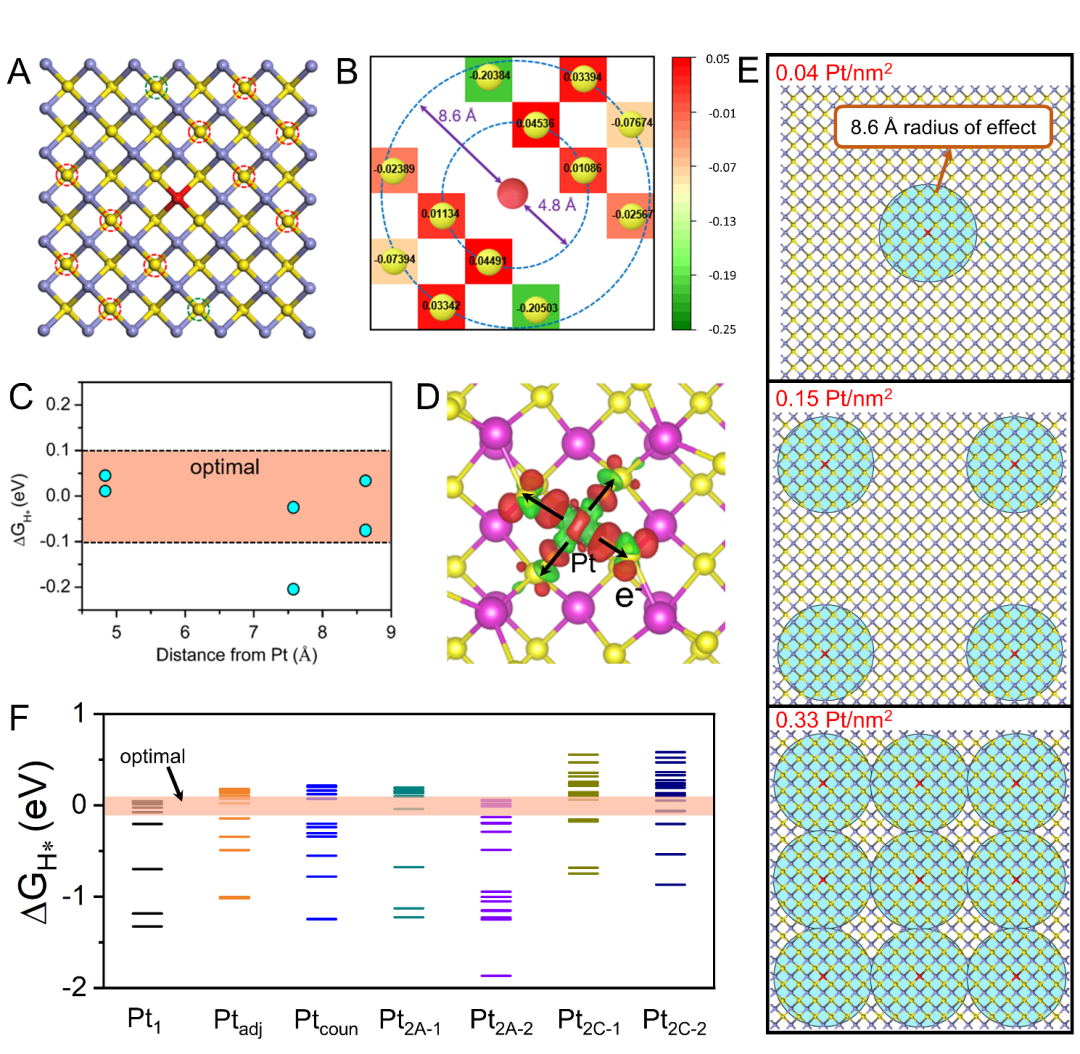

在限定的材料表面精准调控单原子催化剂的位点密度对于最大程度地激活其质量活性具有至关重要的影响。本研究通过理论和实验相结合的量化研究方法,证实了Pt单原子在二维CdS材料表面存在最优的位点分布密度实现超高活性的光催化析氢性能。研究表明,孤立的Pt单原子位点能够有效地虚弱周边的S原子对氢的吸附作用,进而提升其催化产氢活性。当进一步提升Pt原子分布密度得到Pt1-CdS单原子层催化剂,2% Pt单原子负载的CdS材料达到最高的产氢活性约45.2 mmol g-1 h-1,远远超过了大部分报道的其他光催化剂产氢性能。根据大量的实验统计学测定,其Pt原子平均间距约为1.7 nm,分散密度约为0.34 Pt/nm2。进一步的理论计算结果证实单个的Pt原子将会优化周边约8.6 Å左右的S-H键作用,这将理论上引导Pt原子在CdS表层分布最佳密度约为0.33 Pt/nm2,与实验观察中得到的结果高度匹配。然而,当更多的Pt原子分散在CdS表面(实验的平均Pt原子距离下降到0.7 nm),相邻Pt原子之间的相互作用力逐步显现并恶化了表面氢原子的吸脱附过程,导致析氢性能下降。该研究因此为单原子层催化剂的定量调控和光催化析氢性能研究提供了重要参考。

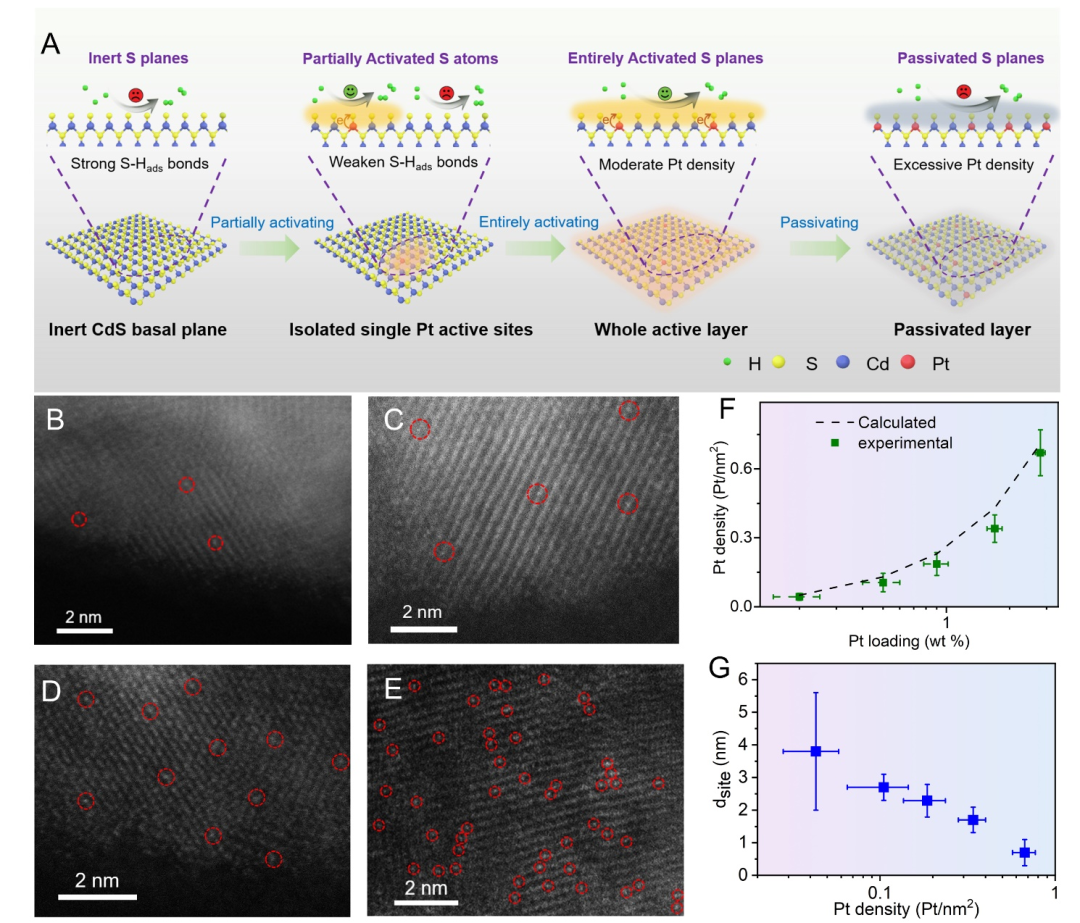

图1. (A) 不同Pt1-CdS单原子层催化剂制备及析氢性能示意图。(B-E) 依次为0.3% Pt-CdS, 0.6% Pt-CdS, 2% Pt-CdS和3% Pt-CdS球差图片。(F-G) Pt原子密度分布及距离分布图。

首先,研究者利用注射泵精准调控Pt前驱体吸附含量,制备了不同Pt含量负载的Pt1-CdS光催化剂。通过大量的球差电镜分析统计,研究发现随着Pt载量的提升(质量分数0.3%到3%)单原子Pt在CdS载体上的分布密度从0.04 Pt/nm2到0.67 Pt/nm2,与此同时,Pt原子的空间间距逐步变窄从大约4 nm到0.7 nm。

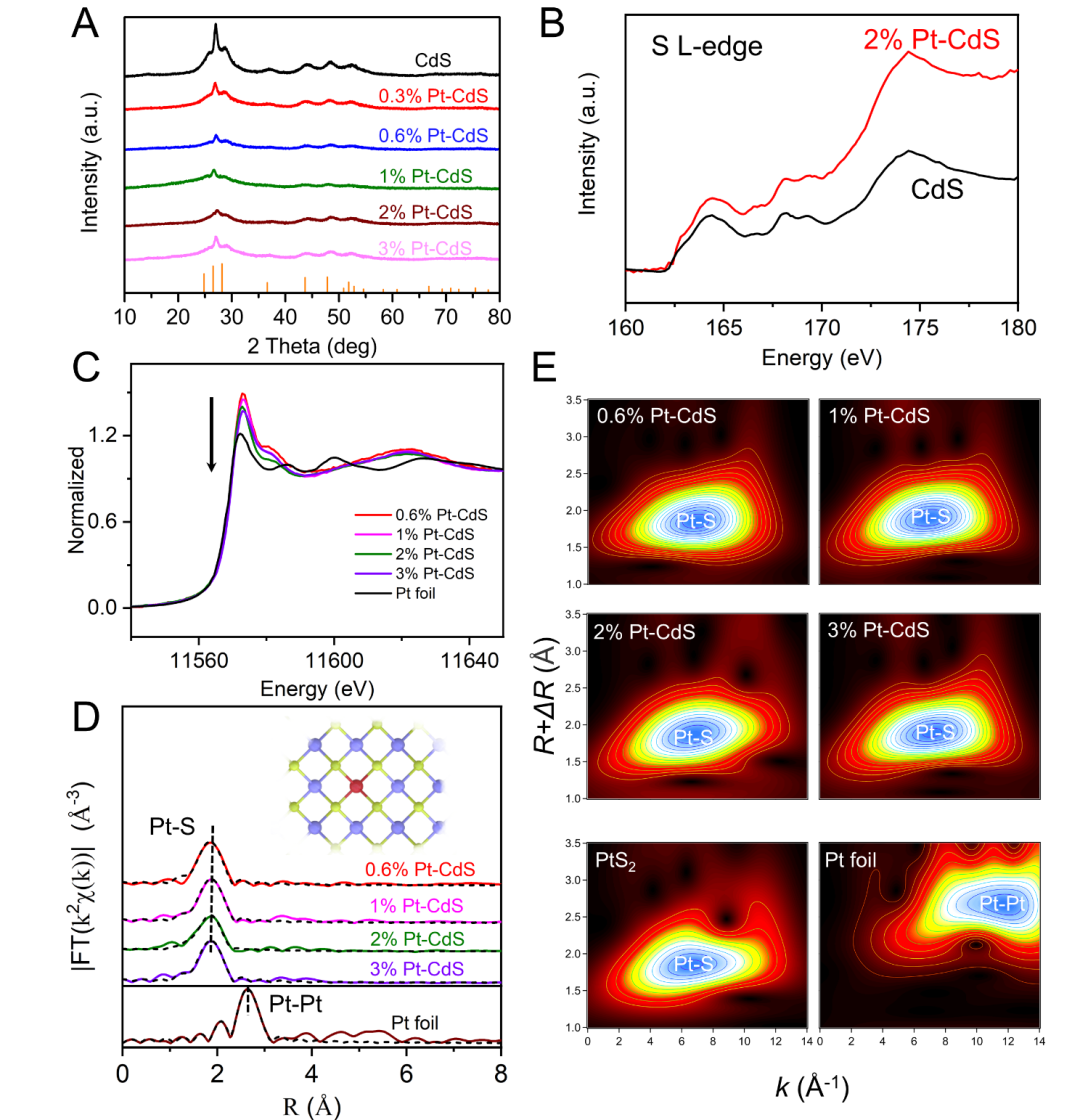

图2. (A) XRD图像分析。(B) S L-edge分析。(C-E) 单原子催化剂的X射线近边吸收谱,扩展边吸收谱及小波转换图。

通过同步辐射等一系列表征,研究者发现不同的Pt物种负载含量下(最高质量分数达3%),Pt原子均为单原子形式负载在CdS表面。

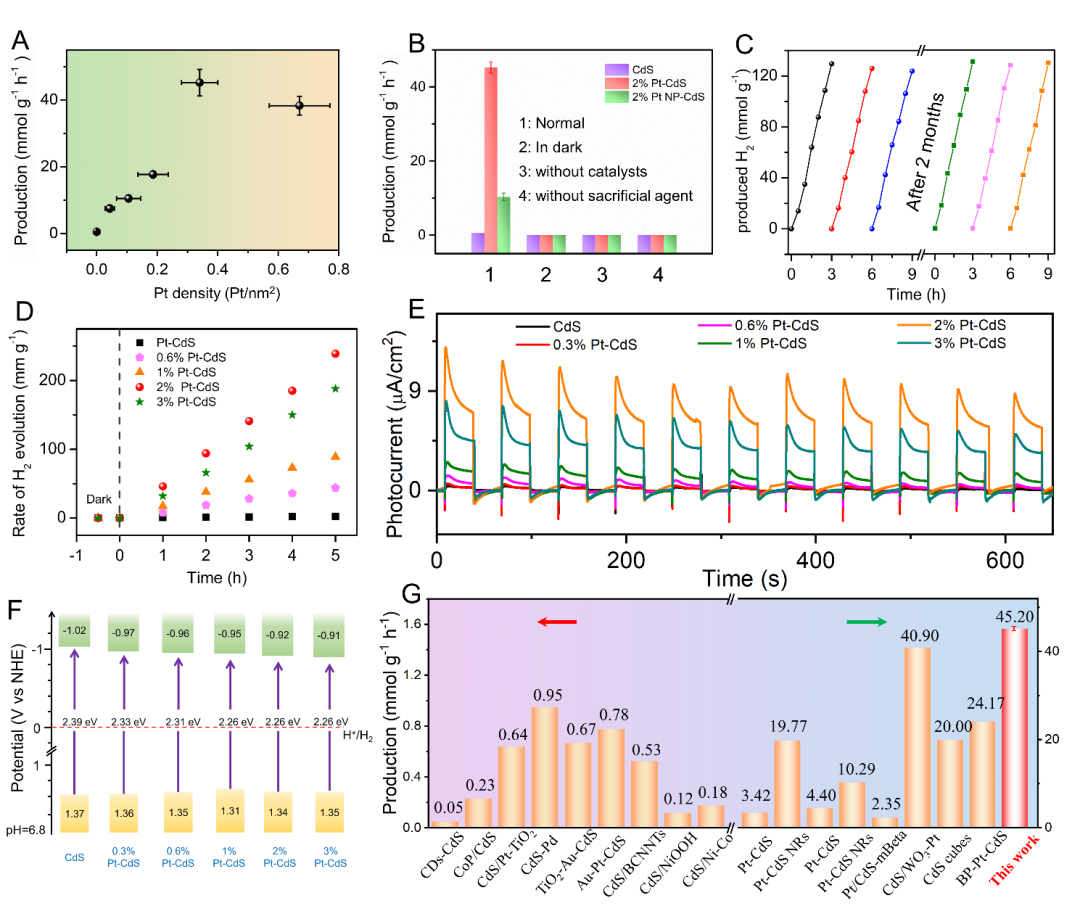

图3. (A) 不同Pt密度的单原子催化剂析氢性能图。(B) 不同光催化条件下的性能图。(C) 2% Pt-CdS长期稳定性图。(D) 不同催化剂连续5小时内产氢性能图和 (E) 光电流响应图。(F) 不同催化剂的能带结构分析。(G) 光催化性能对比分析图。

通过进一步的光催化性能测试,载量为2 %的Pt1-CdS单原子光催化剂有最好的产氢性能约45.2 mmol g-1 h-1,该产氢速率是纯的CdS材料(0.5 mmol g-1 h-1)的90倍,也远远超过了大部分报道的其他光催化剂产氢性能。这说明在这种约0.34 Pt/nm2的Pt单原子密度分布下,Pt-CdS材料能够展现出最优越的光催化析氢性能。

图4. (A-B) Pt1-CdS计算模型及吉布斯自由能分布。(C) 产氢性能的最优吉布斯自由能分布区间。(D) 差分电荷分布。(E) 单个Pt原子影响作用范围及最优密度分布。(F) 单个Pt原子和不同距离类型Pt双原子析氢吉布斯自由能分布图。

传统地,催化剂析氢位点的吉布斯自由能在-0.1~0.1 eV是最优的反应活性位点。研究者通过理论计算首先得出单个的Pt原子在CdS表面能影响到的最优析氢距离为8.6 Å左右,因此单个的Pt原子在CdS表层分布密度为0.33 Pt/nm2时能达到最优的分散状态,这与实验观察中得到的0.34 Pt/nm2分散密度高度匹配。当更多的Pt原子分散在CdS表面,相邻Pt原子之间的相互作用力逐步显现并恶化了表面氢原子的吸脱附过程,导致析氢性能有所下降。因此,该研究为单原子层催化剂的定量调控和光催化析氢性能研究提供了重要参考。

作者简介

吴宇恩

中国科学技术大学 教授

吴宇恩,中国科学技术大学应用化学系教授,中国科学技术大学第一附属医院兼职教授,博士生导师,教育部长江特聘教授。近些年来专注于单原子、团簇催化剂的理性设计及其工业化应用探索。2015年获基金委优秀青年基金资助,2017年获国家重点研发计划纳米专项青年项目资助并任首席,2017年获得中组部青年拔尖人才资助,2018年获得中国化学会纳米化学新锐奖,2019年获得中国化学会青年化学奖,2020年获得霍英东青年教师奖。近年来,以通讯作者在国际主流期刊发表学术论文100余篇,包括Nat. Catal. 3篇、Nat. Commun. 5篇、J. Am. Chem. Soc. 11 篇、Angew. Chem. Int. Ed. 14篇、Adv. Mater 6篇、PNAS 1 篇、Joule 1篇、Chem 2篇、Energy. Environ. Sci. 2篇等,论文总引用17000余次。2020-2022年入选科睿唯安高被引科学家。目前担任期刊Science Bulletin副主编,Science China Materials编委,Small Methods客座编辑(单原子催化专刊),无机化学学报青年编委。Chemical Research in Chinese Universities 青年编委,内燃机协会燃料电池分会委员。

徐甲强

上海大学 教授

徐甲强,上海大学化学系教授,博士生导师,理学院副院长,创新能源与传感技术实验室(NEST)负责人;河南省杰出青年科学基金获得者;《科学中国人》2016年度人物;上海市安全生产专家;上海大学师德标兵、研究生心目中的好导师。兼任中国电子学会全国气湿敏传感技术专业委员会主任委员、中国智能传感器联盟常务理事、中国仪器仪表学会传感器分会常务理事、《功能材料》编委;长期从事纳米结构材料的设计、制备及其在能源存储转换材料与器件、化学与生物传感器等领域的研究工作。拥有发明专利25项,发表SCI论文280篇,先后入选ESI高被引论文15篇,总被引次数9200,H指数54。

论文标题:

Site-coverage dependent single-atom-layer catalysts toward hydrogen production

论文网址:

https://www.cell.com/chem-catalysis/fulltext/S2667-1093(23)00040-4

DOI:

https://doi.org/10.1016/j.checat.2023.100538