【JOC】南工大冯超/李玉峰课题组:可见光和铁促进的氧气氛围下甲基芳烃到芳基腈的转化

大宗化学原料的碳氢键氧化官能化反应在过去几十年中得到了广泛的研究,得到的产物包括醇,醛,酮,羧酸以及腈。然而,由于惰性sp3碳氢键的低极化程度和高键能,实现其温和条件下断裂官能化仍然是一个巨大的挑战。氯自由基是一个高度活泼的自由基物种,可以实现对惰性碳氢键的氢原子攫取(HAT)。近年来,一系列经过氯自由基中间体的光化学转化相继被开发以实现氯自由基的可控产生,主要的策略包括:(1)激发态光催化剂对氯离子的单电子氧化;(2) 配体至金属的电子转移(LMCT);(3)活性氧物种(ROS)如单线态氧,羟基自由基等对氯离子的单电子氧化。

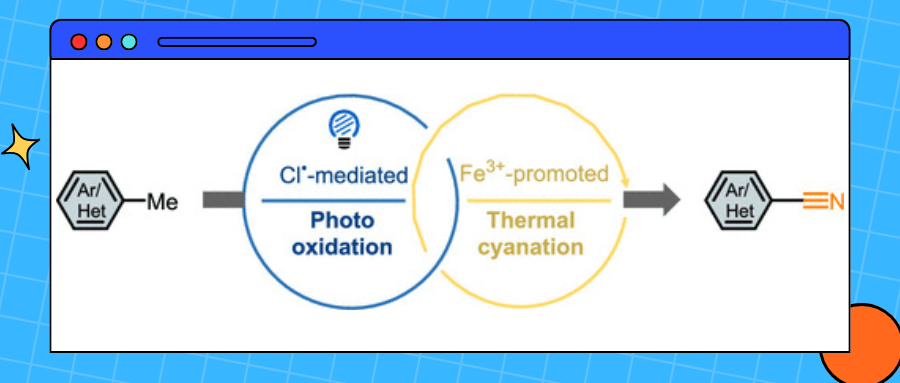

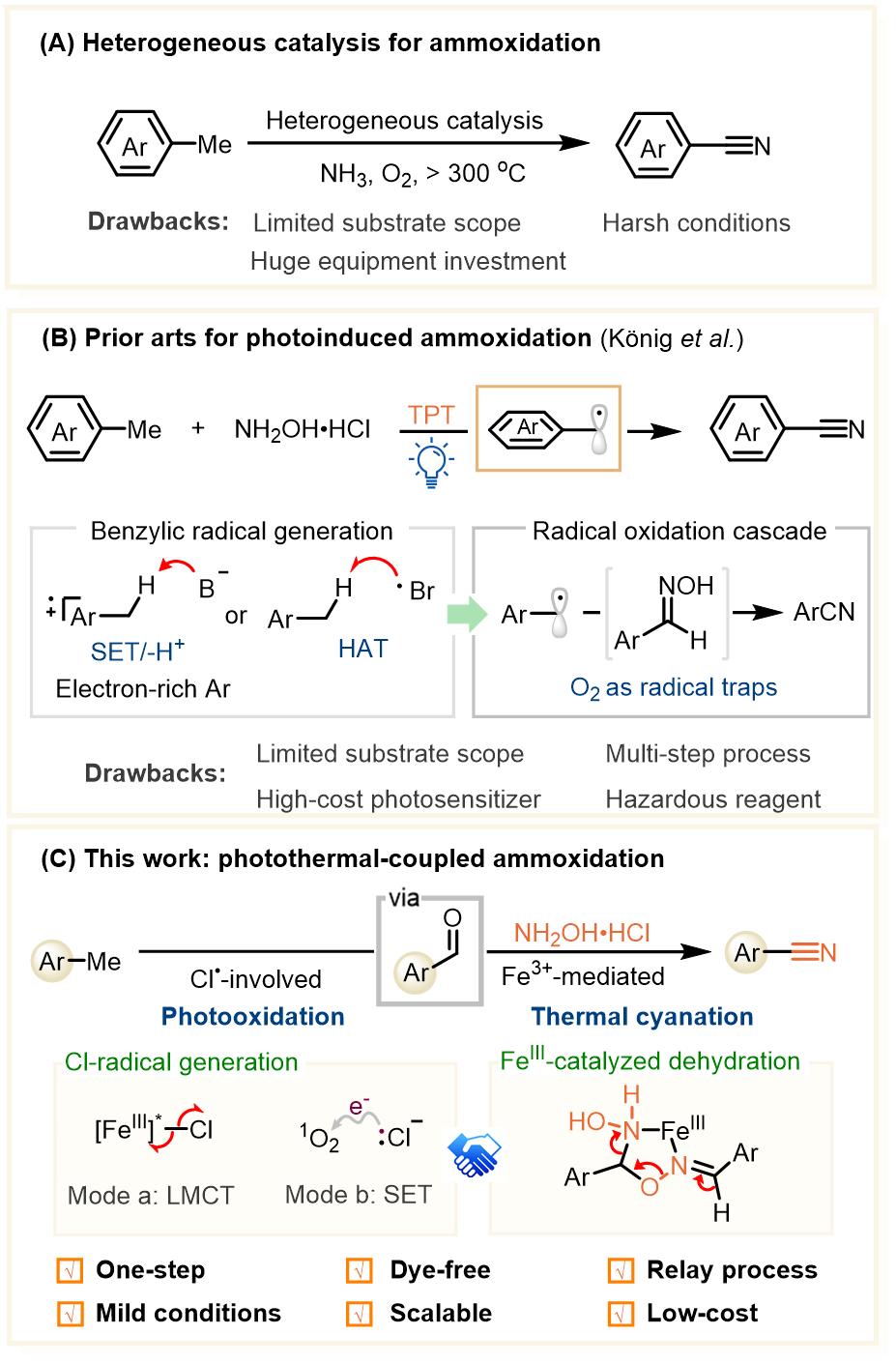

腈类化合物,尤其是芳香腈类化合物,在精细化工如聚合物材料,药物和农药合成等众多领域得到了广泛使用。传统的芳香腈合成方法包括Sandmeyer 反应, Rosenmund-von Braun反应和肟的脱水反应等。然而,上述方法均需要使用官能化的原料如苯胺,肟等,从经济性和环保角度都有一定的局限性。甲基芳烃作为石油化工的副产物,具有来源广泛,成本低廉等优势。从甲基芳烃出发通过氧化胺化反应直接合成芳香腈,一次性断裂三根碳氢键同时生成碳氮三键,无疑是一个更有吸引力的策略。然而,这一领域的实用策略仍未实现对Sohio方法的突破,尽管Sohio方法存在底物范围受限,反应条件苛刻等缺点(图1A)。Singh课题组首次报道了光化学方法在这一转化中的应用,尽管需要使用昂贵的4-CzIPN作为光催化剂和剧毒且危险的叠氮化钠作为胺源(Chem. Asian J. 2020, 26, 14070)。2021年,König课题组报道了使用TPP作为光催化剂实现可见光条件下甲基芳烃到芳基腈的转化(Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 2439)(图1B)。近年来报道了一些质子酸催化的甲基芳烃在氧气氛围下的碳氢键氧化反应,反应通常认为是经历了单线态氧(1O2)介导的攫氢过程。针对甲基芳烃到芳基腈转化中的一些问题以及更多单线态氧参与反应的探索,南京工业大学冯超和李玉峰课题组开发了一种包括盐酸羟胺,氯化铵,硫酸铁的反应体系,实现了长波长紫外光(UVA)氧气氛围中甲基芳烃到芳基腈的转化(图1C)。

图1. 甲基芳烃到芳基腈的转化(来源:J. Org. Chem.)

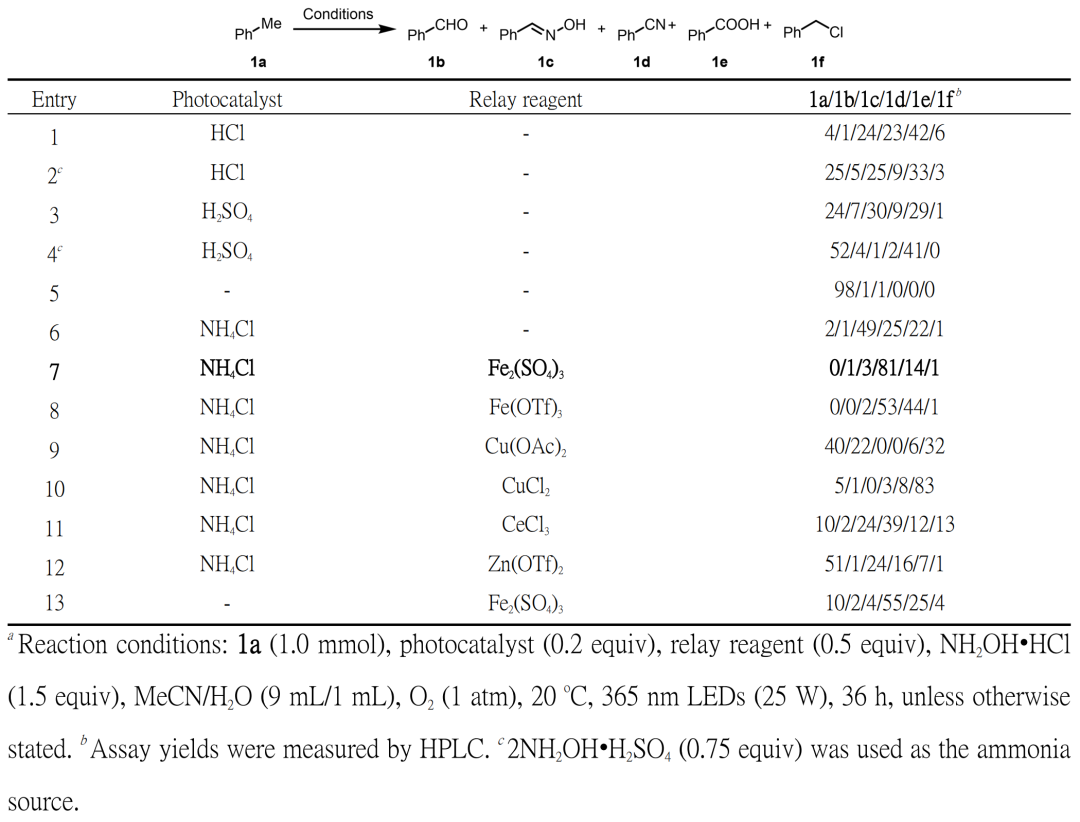

作者首先选择了甲苯1a作为底物进行条件优化(表1),以盐酸作为催化剂,盐酸羟胺作为胺源,乙腈/水混合体系作为溶剂,在365 nm紫外光照射下可以得到24%的苯甲醛肟1c和23%的苯甲腈1d(表1,条目1)。将盐酸羟胺替换成硫酸羟胺会导致1d产率降低(表1,条目2)。将盐酸换成硫酸同样会导致1d产率降低(表1,条目3)。而硫酸/硫酸羟胺的组合主要得到的是苯甲酸,只有痕量1c和1d产生(表1,条目4)。作为控制实验,不加Brønsted酸催化剂的反应甲苯几乎无转化(表1,条目5)。从上述结果作者推测,氯离子源的存在对生成苯甲腈是至关重要的,因此对其他氯离子源进行了筛选,结果发现氯化铵也能有效催化该反应,并能提升1c的收率同时抑制苯甲酸的产生(表1,条目6)。考虑到反应中生成了相当量的苯甲腈前体苯甲醛肟1c,作者尝试向体系中加入金属盐来促进1c的脱水,结果发现硫酸铁的效果最好(表1,条目7-12)。在此条件下当省略氯化铵时,1d的产率明显降低,同时苯甲酸的产率有所增加,这一结果显示氯化铵在促进甲苯到苯甲醛肟的转化中起到了重要作用(表1,条目7-13)。

Table 1. 反应条件优化a

(来源:J. Org. Chem.)

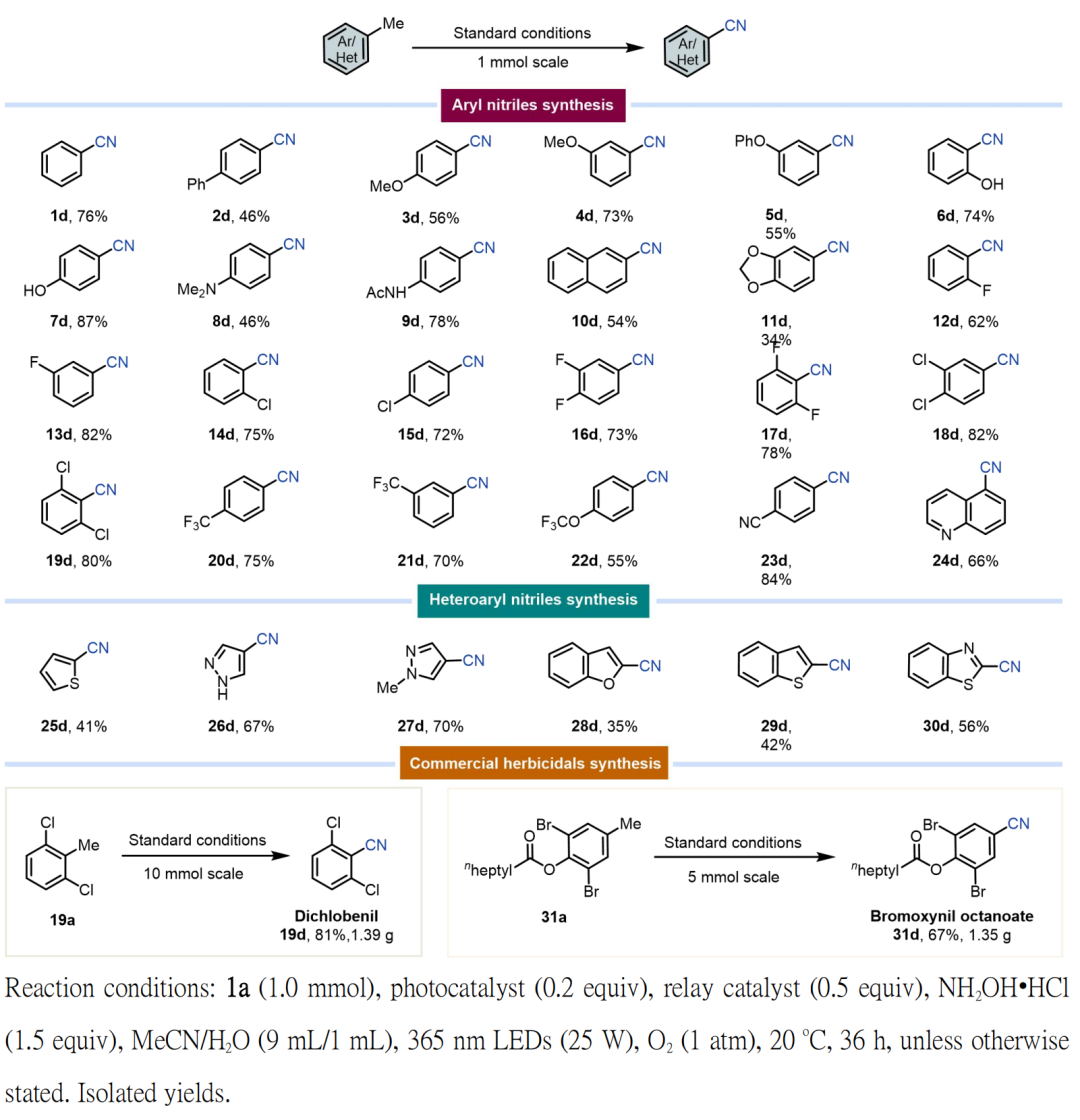

确定了最优反应条件之后,作者对反应的适用范围进行了考察,结果显示苯环上带有吸电子和缺电子取代基的甲基芳烃都能顺利转化为相应的苯甲腈衍生物(图2,1-23d),特别的,多卤素取代的苯甲腈(16-19d)是农药合成中的关键中间体,且19d是一种商品化的杀虫剂,充分显示了该方法的实用性。在标准反应条件下,一系列杂环腈类化合物也能由相应的甲基取代杂环转化而得(24-30d)。为了测试反应放大的效果,作者测试了19a和31a的克级规模反应,均能以满意的收率得到产物。

图2. 反应底物范围(来源:J. Org. Chem.)

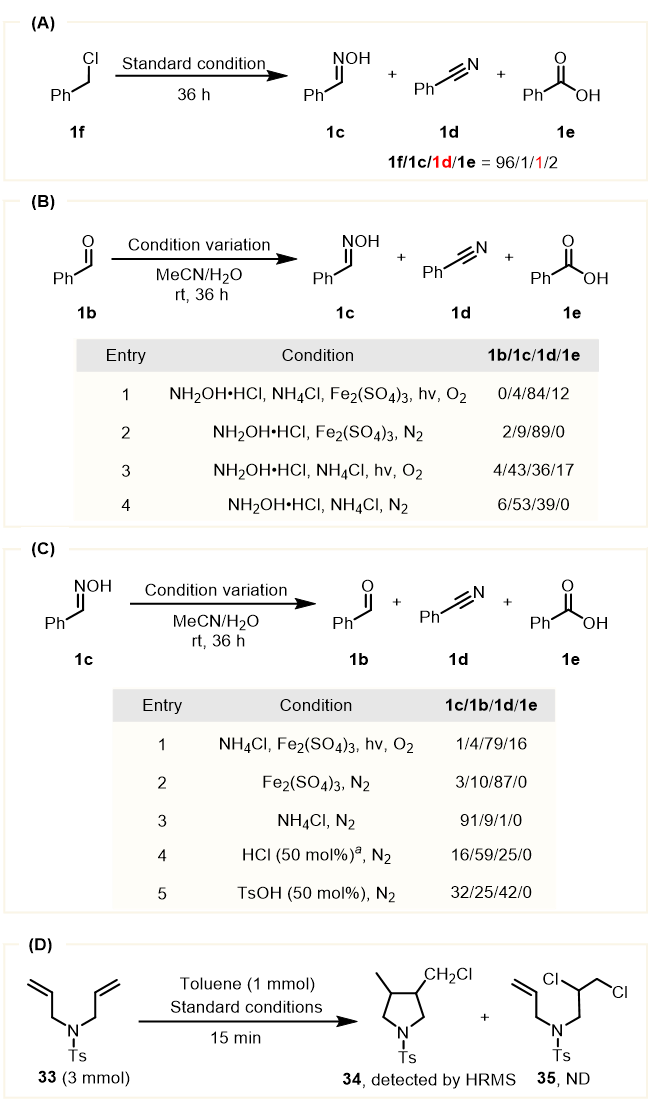

为了检测反应中的活性中间体以给反应机理提供更多信息,作者进行了一系列机理实验(图3)。首先,为了确定从甲苯到苯甲腈的中间体,作者尝试使用苄氯,苯甲醛和苯甲醛肟代替甲苯尝试在标准反应条件下进行反应,发现使用苄氯作为原料时无法得到产物,说明苄氯并非反应的中间体(图3A)。当使用苯甲醛作为原料时,能以高产率得到苯甲腈。控制实验结果显示,只有硫酸铁对从苯甲醛到苯甲腈的转化有促进效果,氯化铵和空气对这步反应没有影响(图3B,条目1-4)。以苯甲醛肟作为原料,作者对各个试剂在脱水生成苯甲腈反应中的作用也进行了考察,结果显示硫酸铁是促进这步脱水反应的关键试剂,此外,质子酸对这步脱水反应也有一定的促进效果(图3C)。向体系中加入当量N,N-二烯丙基苯磺酰胺33作为自由基捕捉剂,发现标准条件下甲苯的转化率降低,并且通过高分辨质谱检测到单个氯自由基加成的产物34,说明反应中经历了氯自由基中间体(图3D)。

图3. 反应控制实验及自由基中间体检测实验(来源:J. Org. Chem.)

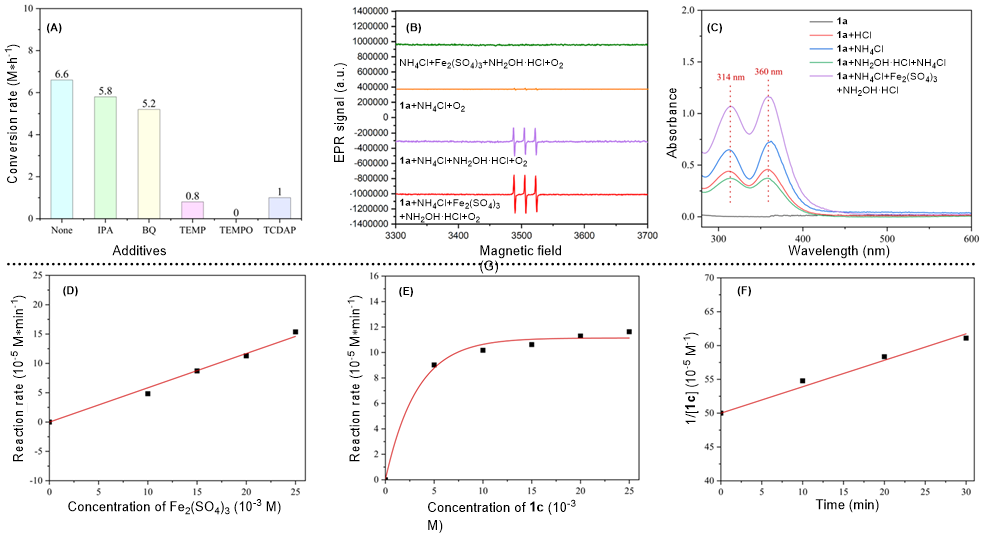

为了进一步确认氯自由基的产生方式,作者进行了进一步的机理实验(图4)。向体系中加入异丙醇(羟基自由基捕捉剂)或对苯醌(氧气自由基负离子捕捉剂)对反应的转化率只有很小的影响,而加入2,2,6,6-四甲基哌啶(TEMP,单线态氧捕捉剂)会显著抑制反应,说明1O2是反应中的关键活性氧物种(图4A)。此外,1O2的存在也通过EPR实验对TEMP捕捉产物的检测得到进一步证实(图4B)。紫外-可见吸收光谱显示,甲苯/氯化铵/盐酸羟胺的体系在314和360 nm波长处有吸收,加入硫酸铁后这两处吸收信号显著增强,表明体系中FeCl3的存在(图4C)。进一步的一系列动力学实验表明,在苯甲醛肟至苯甲腈转化的决速步中,有两分子的苯甲醛肟和一分子三价铁参与,可能是经历了一个以铁为中心的环状中间体(图4D-E)。

图4. 反应机理实验(来源:J. Org. Chem.)

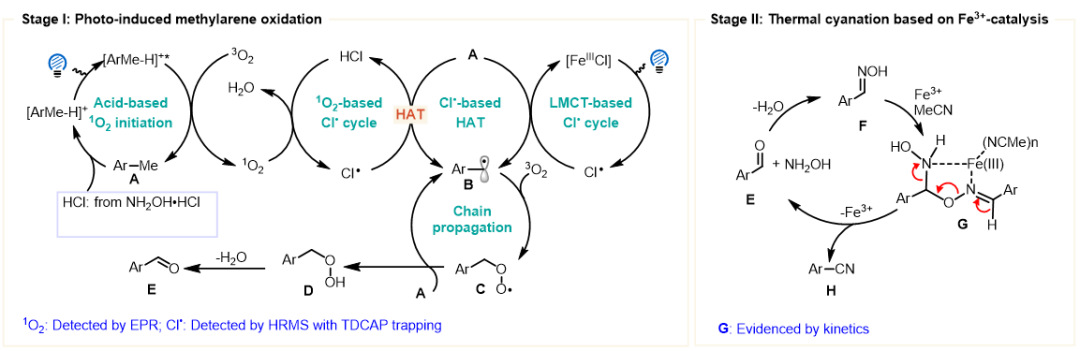

基于以上实验结果,作者提出了如下的可能反应机理(图5):在紫外光照射下,质子化的甲基芳烃作为光敏剂,促进1O2的产生。反应起初的痕量质子酸可能由氯化铵提供,随着反应的进行,体系中释放的盐酸为反应进行提供需要的酸性环境。1O2与体系中氯离子的单电子转移产生氯自由基,此外,Fe3+与氯离子之间的LMCT过程也可能产生氯自由基。氯自由基对苄位碳氢键的HAT产生苄位自由基B,被氧气捕获产生过氧自由基C,再经过对甲苯的HAT生成过氧醇D,经过分子内脱水生成醛E。随后,醛与盐酸羟胺缩合生成肟F,两分子F在三价铁作用下经过环状中间体G生成产物腈H,同时释放一分子醛进入下一个循环。

图5. 可能的反应机理(来源:J. Org. Chem.)

综上,南京工业大学冯超和李玉峰课题组发展了一种温和条件下由甲基芳烃到芳香腈的转化。反应以盐酸羟胺作为胺源,经历了单线态氧和氯自由基中间体。体系中的硫酸铁促进了肟到腈的脱水过程。

这一成果近期发表在The Journal of Organic Chemistry上,南京工业大学化学与分子工程学院本科生王张毅为该文第一作者,南京工业大学化学与分子工程学院李玉峰副教授,朱红军教授,冯超教授为论文通讯作者。该工作受到国家重点研发计划的大力支持。

声明:本文仅用于学术文章转载分享,不做盈利使用,如有侵权,请及时联系小编删除。